ケヤキ (欅)の育て方

投稿日:2018/02/18 更新日:2021/12/08

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

ケヤキ(欅)はニレ科ケヤキ属の落葉高木。

涼やかな深緑や、秋の里山の風景を思わせる赤や黄色の紅葉、冬空いっぱいに枝を広げる枯木姿など詩情豊かなケヤキは、日本人に古くから親しまれて来た盆栽樹種の定番で、変わらぬ人気があります。

芽吹きがよく、芽摘みや葉刈りでよく枝ができるので、形になるまでの時間が比較的早く、ミニ仕立てなら実生から数年で見られるようになるところも魅力。

手入れを怠るとすぐに樹形が乱れるのでケヤキ作りは難しいと言われますが、丈夫で育てやすく、作りやすいので経験者からビギナーまで愉しむことができます。

C o n t e n t s

- ケヤキの培養の基本(管理場所、灌水、施肥)

- ケヤキの病害虫と対策

- ケヤキの適期作業

- 関連ページ

1.ケヤキの培養の基本

ケヤキの管理場所

基本的には日当たりよく風通しのいい場所で管理しますが、欅のような葉物樹種は、夏場の強い光線に当てないことが葉を青々と保つポイントです。

モミジやブナのようにひどい葉焼けを起こすことはありませんが、強い紫外線に当たると葉がかすれたように汚れてしまい、黄葉(紅葉)も綺麗にでません。

芽出し後~5月頃までは日当たりのいい場所において生育を助け、梅雨明けから夏場は半日陰~日よけの下で管理してください。

繁茂期は葉が混みあい日当たりが悪い部分がでてくるので、葉刈りや葉すかしで葉量を調整すると同時に、時々鉢を回して全体に陽が当たるように工夫することも大事です。9月頃には日よけを外して再び陽に当て、紅葉(黄葉)を促します。

ケヤキは冬の寒さに強い樹ですが、鉢で培養したものは環境変化に弱く、霜や乾燥した風に当たると幹が傷んだり、せっかくできた小枝が枯れたりといった寒害を起しやすくなります。

特に薄鉢に植え込んだものは根がなんども凍結して寒害が生じる危険があるので、落葉後2~3度霜に当て寒さに慣したら、棚下やムロに移して寒風や霜から保護してください。

ケヤキの灌水

欅は水を好む方で、葉が展開し始めると水の乾きも早くなりますので水切れのないように注意してください。

ただし過水は節間の間延びや根腐れの原因となるので与えすぎもよくありません。特に葉刈りをしたものも水は控えめにしてください。

春は1日1~2回、夏場は1日2~3回、冬は1~2日に1回を目安とし、表面の土が乾いてきたのを確認してからたっぷり水を与えてください。

ケヤキの施肥

養成木は充分肥培し、完成木は維持のための控え目の施肥をする

細くほぐれた小枝が美点の欅は、枝を太らせないために極端に肥料を減らす培養方法が知られますが、肥料が少ないと樹勢を落として枝枯れを起こし、また枝作りのための力も付かないので作乗りが悪くなります。

特に芽摘みや葉刈りで何度も芽を吹かせるような作り方をする養成木では、充分肥培して樹勢を保ちながら作ったほうがよく出来ます。

4月から9月頃の間は月1ペースで肥料を交換。梅雨~真夏の間は一旦中止するか極薄い液肥を与えてください。

完成木の場合は、多肥にすると枝が徒長したり、枝が太ってゴツゴツした印象になってしまうので、「樹勢を維持する施肥」に切り替えていきましょう。

芽出しの4月頃に春肥を与えたら、5月頃に2回目の施肥をして葉刈り前に樹勢を付けておきます。

梅雨から夏場は一旦中止するか極薄めた液肥を時々与え、冬越し~芽出しのために秋肥をしっかり効かせてください。春に植替えをしたものは春肥はやめて、5月に最初の施肥をします。

細かい枝が観賞点となる葉物類の場合は、花物実物樹種のようにリン酸分を多く与えてしまうと枝が硬くゴツゴツした印象になってしまうので、チッ素分主体の緩効性肥料が適当です。

私の場合、葉もの樹種にはチッ素分が多くリン酸やカリウムのバランスもいいグリーンキング(N:P:K=8:5:2)を使っています。

【楽天市場】肥料 盆栽 有機 グリーンキング 1kg マルタ小泉

2.ケヤキの病害虫と対策

あまり害虫や病気に悩まされることはありませんが、新芽に時々アブラムシが付くことがあります。

特にケヤキは葉数も多く枝が混み合いやすいので、日当たりや風通しの確保できる場所で管理することが病害虫発生予防に繋がります。

定期的な薬剤散布も効果的ですが、高濃度の石灰硫黄合剤や、銅系薬剤で薬害が生じやすいので注意してください(落葉後の休眠期は可)。

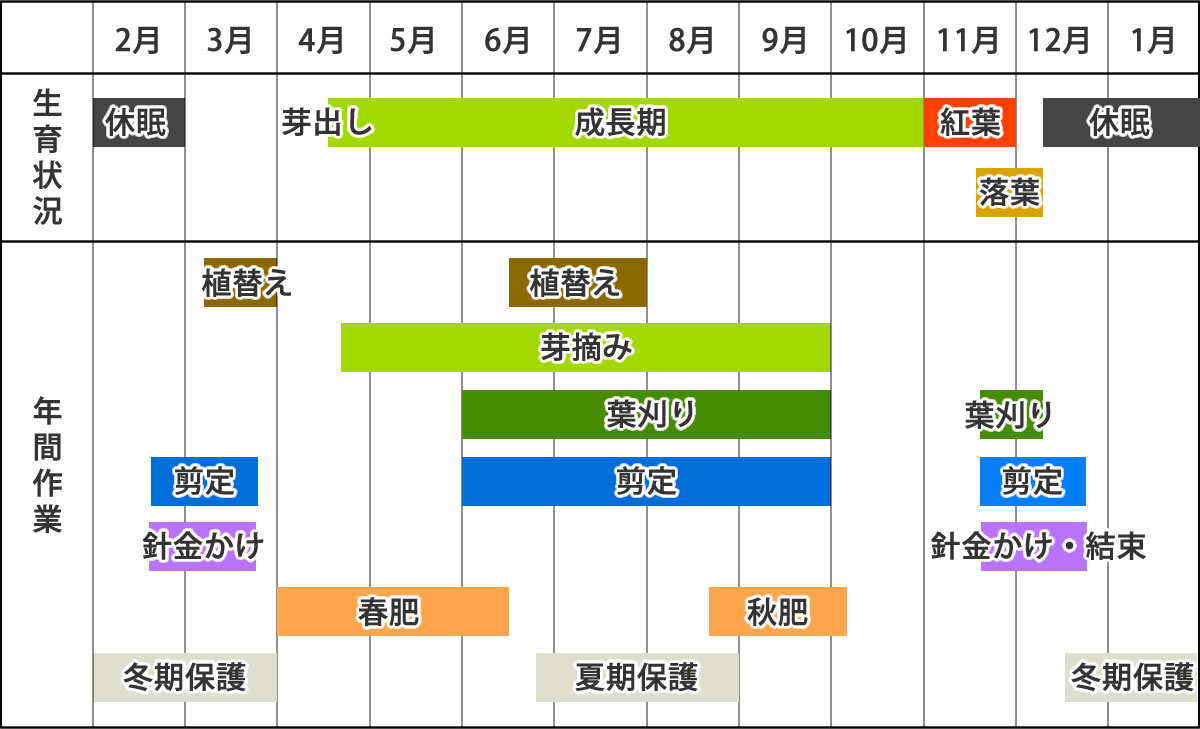

3.ケヤキの適期作業

ケヤキの作業カレンダー

植替え(3月中~下旬)

欅は他の葉物樹種に比べてやや芽出しが遅く、4月中旬に入ってからようやく動き出します。ただそれに合わせて植替えをすると新芽の伸長や施肥のタイミングが遅れることになるので、植替えは3月中旬から遅くとも下旬頃には終わらせておいてください。

芽自体は3月頃には活動を始めていて、よく観察すると硬く小さい芽がわずかに動き出しているのが分かると思います。

新芽が伸び出してから植替えをすると樹勢が弱ってしまうので、春に植替えができなかったものは葉が固まる6月~7月頃の葉刈り剪定と同時に植替えをしてください。

根の成長が早く根詰まりしやすいので、若木では1~2年、完成木でも2年に1回の間隔で植替えをしてください。

特に養成木のうちは走り根が伸びやすく、走り根にばかり力が集中して細かい根ができないので、植え替えの度に段階的に切り詰めて根張りを作るようにしましょう。根作り段階では、走り根を処理するために春と7月頃の年2回植替えをする生産者もいます。

ケヤキの根捌きは根が薄く張るように意識して整理。植え付けも浅鉢が合うが、養成木ではやや深めの鉢で培養して作ると良

根を捌く量は、養成木では全体の半分くらいを目安に周囲や根と根の間の古土を取り去ります。完成~半完成のものは全体の1/3を目安に古土を更新するつもりで整理しましょう。

完成木を毎年植替えたり強く切り込むと、樹が若返って根が強く走り、枝も強く伸び出して樹形を崩してしまうので注意してください。

ケヤキは八方に伸びた根張りも見所の1つなので、絡み合った根はほどき広げ、太くて長い根は短く切り詰めて細根だけを残していくようにすることがポイントです。

根は浅く張る性質なので、完成に近づくにつれ徐々に浅い鉢に植え付けていきますが、仕立て段階ではやや深めの鉢で作って樹勢を付けるとよくできます。

ケヤキの用土

排水性のいい用土であることは絶対条件ですが、細かい根を多くださせるために多少細かい粒土を使うのがよいとされます。

荒い土を使うと根が走りやすいので注意してください。

小品サイズでは細粒(1~2mm)、中品では極小(2~3mm)サイズの用土が適当で、粒がしっかりして崩れにくい硬質赤玉土を主体に配合してください。

ケヤキの用土は粒径の小さめのものが基本。細粒~極小が目安で、サイズと水はけの問題を考えて選ぶとよい。

ホームセンターなどで売っている園芸用の赤玉土は崩れやすいので、盆栽用の用土を揃えましょう。

特に完成木では、植え付ける鉢がとても浅く下にゴロ土を敷く余裕もありませんから、土台となる用土は保水性と排水性を備えた質のいい用土を選び、微塵も綺麗に取り除く必要があります。

赤玉単用でも平気ですが、より排水性を高めるために桐生土を2割くらい混ぜてもいいでしょう。仕立て段階では腐葉土を1割ほど混ぜると生育がいいようですが、腐葉土なしでも充分作れます。

芽摘み(4月下旬~9月)

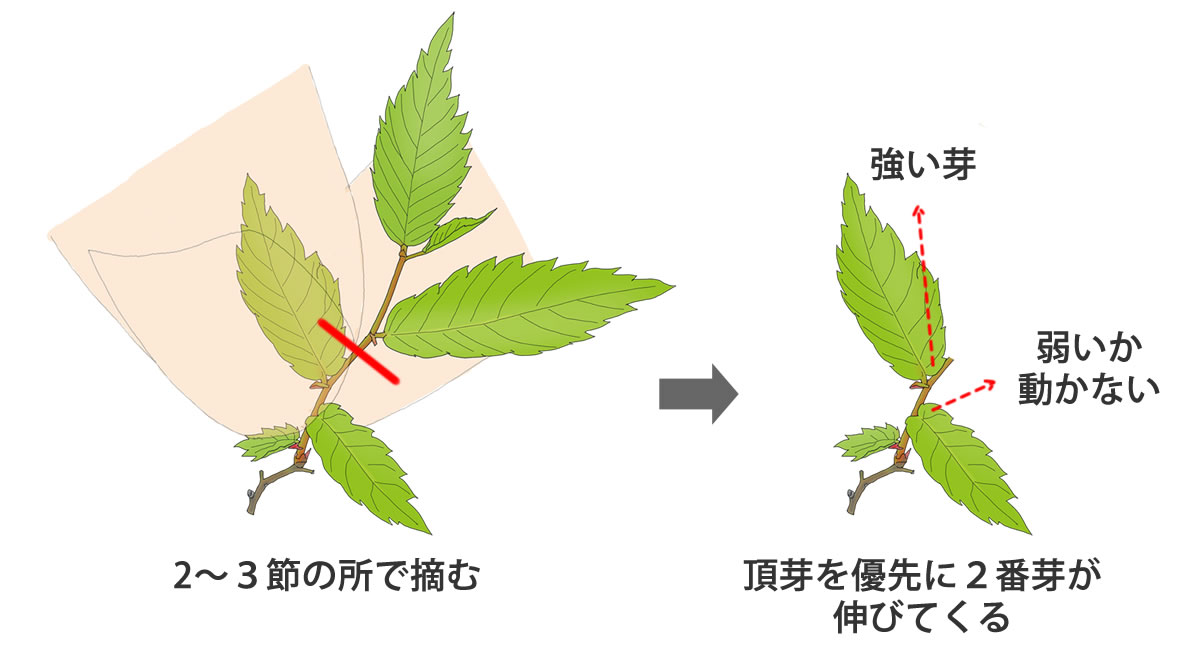

ケヤキの枝作りで1番大事といってもいい作業が、成長期の芽摘みです。

芽吹きのいいケヤキは、成長期の間は次から次へと新芽を伸ばしてくるので、丹念に芽摘みをして間延びを防ぎながら小枝を増やしていきます。

摘むタイミングは、枝作り段階の養成木と維持の段階の完成木で異なりますが、基本的には新梢の葉が4~5枚に達したら指かピンセットで2~3節(葉を2~3枚)残して摘みます。

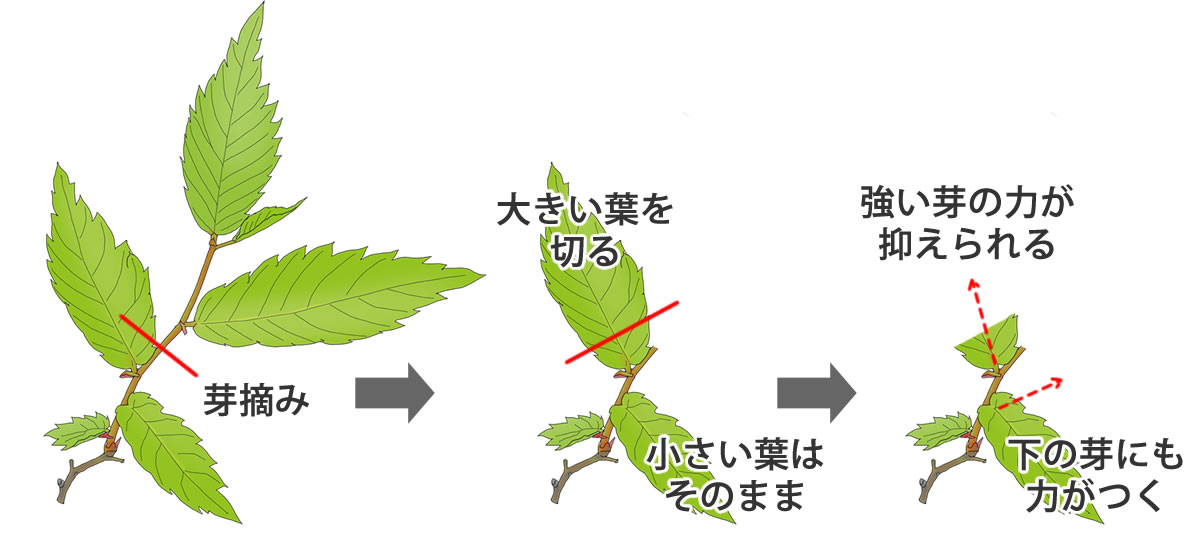

【写真:ケヤキの芽摘み】 養成木ではやや伸ばして摘んで枝のコケ順を作りますが、完成木では芯がまだ柔らかいうちに摘んで間延びを防ぎます。

下枝や伸ばしたい枝はやや長めに残して、枝が箒状に広がるように作ってゆきましょう。

枝骨格を作る段階ではある程度伸ばしてから切り戻し剪定をしますが、指で詰めないくらいまで伸ばしてしまうと枝が太ってしまうので、どのくらいまで枝を使うか見極めて、小まめに摘んでください。

あまり枝を伸ばしたくない半完成~完成木の場合は、輪郭線から伸び出してきたものから順次芽摘みをします。基本的には1~2節で摘みますが、1節で摘んだ場合は枝は伸びませんが小枝は増えないので注意してください。

【図:ケヤキの芽摘み】 芽摘みの基本フォームは、新梢が伸びたら2~3節(葉を2~3枚)残して指で摘みます。

一般的な芽摘みはこの方法ですが、頂芽優性の強いケヤキは残した芽のうち最上位の芽からしか2番芽を出さないことがあります。2番芽も同様に芽摘みで抑制することで、下の芽にも力が分散して次第に小枝ができてきますが、正しく芽摘みを行っても、思うように小枝が増えないということもよくあることです。

その場合は、芽摘みと同時に葉切りをして頂芽の力を抑制する方法もあります(※葉刈り参照)。

芽吹き旺盛なケヤキでも、夏を過ぎると次第に伸びも落ち着いてきます。9月以降は深く摘まず飛び出す枝の先だけつまんで輪郭線を維持し、秋の観賞に備えてください。

葉刈り・剪定(6月~9月)

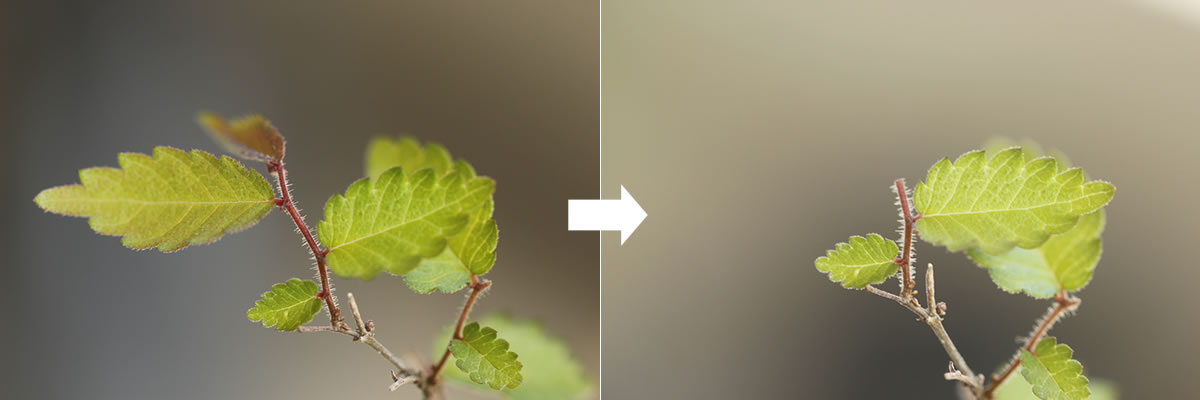

ケヤキの葉刈りは、主に樹勢のいい養成木に対して行う作業で、柔らかい小枝を増やし、各枝の力を均一にして葉の大きさを揃えるなどの効果があります。

葉刈りは6月上旬~中旬頃が最適期で、良く肥培した若木などは9月までに2~3回の葉刈りが可能です。

葉刈りのやり方は、フトコロのごく小さい葉を除き、全ての葉を取ります。葉こぎといって手で一気にむしり取ることもできますが、芽や小枝を傷めることがあるので出来れば指やピンセット等で1枚1枚取ってください。

全体を整える剪定は落葉前後の休眠期に行いますが、葉刈り後は枝がよく見えるので、不要枝の整理や不定芽の処理など、整理できる枝は細いうちに剪定しておきましょう。

できるだけ外芽残しの切り戻しをして、枝が外側に広がるようにしてください。

樹勢を維持するための葉すかし(葉切り)

葉刈りは負担の大きい作業で、樹勢の弱い樹や、老樹になんども葉刈りをすると枝枯れを起こしやすくなります。

しかし葉刈りをしないでいると葉が密生して内部に光が入らず、風通しも悪くなって下枝や弱い枝から枯れ込んでしまいます。

葉刈りの代用としては葉すかし(葉切り)が有効で、葉刈りよりも負担が少なく済み、内部の環境を改善して下枝やフトコロ芽を守る効果があるため、樹勢の落ち着いた老樹やミニサイズのケヤキに有効です。

光を遮っている外輪の大きい葉は、内部の小さい葉の大きさに合わせて半分程度に切り取ってください。

【図:ケヤキの芽摘み後の葉切り】 培養環境の改善や2番芽の力の抑制など、必要に応じて葉すかし(葉切り)も行いましょう。

特に頂芽優性の強いケヤキは、2~3節で芽摘みをしても先端の芽しか動かないことがよくあるので、摘み残した先端の大きい葉の面積を小さくして、頂芽に送られる同化生成物を抑え、下の芽動きを促す効果が期待できます。

小枝を増やすという点では葉刈りほどの効果はありませんが、樹形を維持する完成木ではとても大事な手入れです。

黄葉後の葉刈り(11月中旬)

葉刈りの主な目的は、2番芽を出させることですが、黄葉(紅葉)後の葉刈りは休眠前の冬支度や芽の調製をする目的で行う作業です。

黄葉はだいたい11月頃から始まり、11月下旬から12月上旬には自然落葉しますから、観賞を終えたら自然落葉する前に指やピンセット等で全ての葉を取ってください。この時期には葉柄に離層が形成されているので比較的簡単に取れます。

人為的に葉を取ることで、冬支度前の剪定の適期を逃すことがなく、葉からの栄養を冬芽に貯めすぎないようにする狙いがあります。

紅葉後の葉刈りは、2番芽を出させる目的ではなく、芽力の調製や冬支度のために行う

紅葉する前に葉刈りをすると2番芽が伸びてくる可能性がありますが、この芽は冬までに伸びきらずに枯れてしまう可能性が高くなります。

紅葉後なら2番芽がでることはありませんから、秋の葉刈りは必ず紅葉を確認してから行うようにしてください。

葉刈り後は今年最後の剪定を。輪郭線に沿って全体を切り戻し、不要枝も整理しておいてください。

剪定は自然落葉後でも構いませんが、冬期に太枝の剪定をするとヤケが入ることがあるので注意が必要になります。

剪定(2月下旬~3月中旬、11月中旬~12月頃)

ケヤキの剪定は、枝を充実させるための成長期の芽摘み剪定と、成長期に増えた枝を改めて整理する休眠期の全体の剪定の2つがあります。

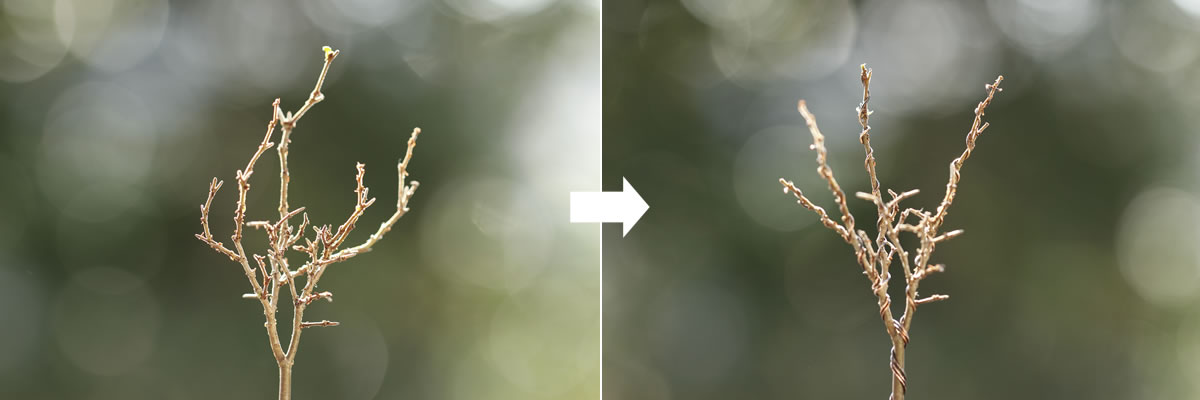

全体の剪定は、芽動きの止まった落葉前後~芽出し前(厳寒期を除く)に行いましょう。紅葉を確認したら全ての葉を取り、樹冠から飛び出している枝を切り戻し、不要枝は元から剪定してください。

できるだけ外芽を残すように切り、各枝が箒状にまとまるように剪定します。

強い枝の切り込みは新芽の動き出す前の2月下旬から3月中旬頃が好機で、芯の立て替えや太枝の切り込みなどはこの時期に行うと負担が少なく、回復も早くなります。

ただし傷が大きく残る太枝の剪定はできるだけ避け、切り込みよりも芽摘みや剪定で作るように心がけてください。

芽かき(紅葉後~2月頃)

不要な位置や枝分かれ近くに集中する不定芽は見つけ次第掻き取ります。

芽吹きのいいケヤキは、秋頃になると枝の付け根や幹の途中など至る所に不定芽をたくさん付けます。

そのままにしていると翌春には不要な所から芽がでて、枝元が太くなったり美しい幹に傷が付いてしまうので、不要な芽は見つけ次第掻き取っておいてください。

休眠期の間ならいつでもできますが、ムロ入れ前の葉刈り剪定のときに一緒に行うと効率的です。

実生苗の場合は昔「かいわれ葉」のあった場所にも不定芽を付けるので、芽が小さいうちに指の腹で取っておきましょう。

小枝の節々につく芽も、向きの悪いものは早めに掻き取って、余計な枝の太りを防いでください。

針金かけ(11月中旬~3月中旬頃)

ケヤキをはじめとする葉もの樹種の整枝作業のほとんどは芽摘みや剪定が占めていて、針金かけは基本の幹模様や枝向きの軽い矯正など補助的に行われます。

しかし、ケヤキの葉は互生で、枝が芽に引っ張られてジグザクに曲がりやすいため、針金で嫌味になる曲りを矯正する必要があります。

針金かけの適期は休眠期(厳寒期を除く)ならいつでも可能ですが、ムロ入れ前の葉刈り剪定と同時に行うと効率的で、春まで針金をかけたままにできるメリットがあります。

箒作りの針金かけは、幹枝が真っ直ぐ立っていることが大事ですから、幹が曲がっているものは真直に矯正し、枝もバランス良く扇状に広がるように立ち上げてください。

【写真:ケヤキの針金かけ】 ケヤキは枝が曲がりやすいので、ムロ入れ前に針金で曲がった枝を矯正し、骨格を作っておきましょう。

葉もの類の針金傷は治りにくく、観賞面で大変な致命傷になってしまうので、食い込む前に外すことが大事です。

新梢のしつけは組織が固まる6月~7月頃も適期ですが、成長期の針金かけは葉に隠れて外し忘れてしまうことがよくあるので注意してください。

結束整枝法(11月中旬~3月頃)

落葉後に麻紐などで枝をまとめ、各枝が鋭角になるようにしつけておく。全体を1つに束ねてもよい

ケヤキは各枝がやや鋭角に立ち上がった箒作りが基本とされていて、その樹形は主に芽摘みや剪定で仕上げていきますが、枝が充実するにつれて全体がどうしても扇状に広がっていきます。

ケヤキ特有の箒作りは、枝の角度が重要で、だらしなく広がっている状態では美しい箒作りにはならないので、ムロ入れ前に枝を束ねて枝の広がりを直す「結束法」という整枝方法を行うことがあります。

落葉後(葉刈り後)、麻紐や針金などで枝を結束した状態で棚下などで保護し、翌春の芽吹き前までそのまま管理してください。

小枝を束ねることで枝が鋭角に出るように癖が付き、乾燥した風に晒されないので寒害のリスクも減る効果があります。

4.関連ページ

枝が暴れやすく、こまめな手入れが必要なので手が掛かりますが、剪定を繰り返すことでよく枝数が増えるので作り甲斐があります。欅と樹皮や樹形などの見た目が似ていて、さ……

欅は生長が旺盛な樹で、芽摘みを怠るとすぐに間延びして枝が太ってしまいます。欅は自然樹形を習った箒作りに仕立てるのが基本。先にいくにつれてほぐれた細かい枝は、芽摘……

ケヤキのタネが入手できたら、実生にチャレンジしてみましょう。同じ親木のタネでも芽のでかたはいろいろなので、それらをどうケヤキらしく作るかの経験にもなりますし、箒……

コメント

- 長友正人 さん 2016年07月27日09時19分

- はじめまして

キミコさんの盆栽びより、本当にためになります。キミコさんはすごく勉強されていて、いろいろなことを具体的に読む人の想いに立たれて書かれている点はすごく感動ものです。CS最高ですね。

隅から隅まで読ませていただいてます(どこか抜けてるかもしれませんが・・・(笑))

私、昨年金芽のニレケヤキ(小品)を手に入れ、この春の金色の小葉の芽吹きに感動していたのですが、7月に入ってから葉の大きさがドデカクなってきてしまいました。若干徒長気味かもしれません。

小葉を楽しみたく、注意することはありますか? ご教示下さい。

2月末に有機固形肥を少々与え、基本日向ですが近頃暑くなってからは庭の銀木犀の陰(3/4日陰)に鎮座しています。

灌水は乾いたら(乾く前)タップリです。 水やり過ぎでしょうか?

こちら福井県平野部、先週梅雨が明けましたが雨模様で、今日7/27からは夏の暑さに戻りそうです。

お忙しいとは思いますがアドバイスをよろしくお願いします。

(追伸)

それからムレスズメ(小品盆栽)に「多くの花」を咲かせるとっておきのいい方法がありましたら、欲張りながら教えてください。 昨年は2つだけで群れませんでした。

nagachan - きみ さん 2016年07月27日09時45分

- 長友正人さん

はじめまして、ありがたいコメントありがとうございます。最近更新が遅れているので頑張ります。

ニレケヤキですが、今時期は枝が元気よく伸びて、徒長枝の葉も大きくなりますね

そういうのは、切り詰めて小枝を増やします。芯にする予定じゃなければ、枝が太りすぎてしまうので私は6月と8月頃にガツンと切り戻します。

あまり小まめに切ると弱るので、それ以外はあまり伸びてくる枝だけ整理しています。

水や肥料のやり過ぎは徒長の原因になりますけど、長友さんの管理で特に多肥過水であるようには思えませんね。。

群雀ですが、肥料を好むので肥培することと、今時期以降は剪定を控えることですかね。

夏は花芽を作る時期なので、これから剪定すると花が少なくなります。

剪定は花後が適期です。 - 長友正人 さん 2016年07月27日11時08分

- キミコさん

早速のお返事、ありがとうございます。

ニレケヤキ、今のやりかたが間違っていないようで安心しました。

枝切り詰めていってみます。

ムレスズメも肥料は少なめでした。ちょっと多肥にしてみます。

猛暑になる前にさっそく液肥で。

花芽分化は9月と思っていたのですが 間違い?? もう剪定はだめですか??

nagachan

ブログの更新も楽しみにしています・・・・。。。 - きみ さん 2016年07月27日13時26分

- 長友さん

はい8月~9月頃に花芽ができるので、その時期までに枝を充実させておく必要がありますね。

今剪定しても間に合うと思いますが、徒長枝や不要枝を整理するくらいでいいんじゃないでしょうか。

実際わたしは今時期からは花物実物はあまり剪定しないで、邪魔な枝は針金で下げたりしてます。

私のムレスズメも1~2本だけ徒長してますが、他の枝に力がいかないようにそのまま伸ばしております。

ブログさっき更新しました! - 谷本 秀樹 さん 2017年11月03日12時32分

- 以前から興味あり、ミニ盆栽を育てたいとの思いで、欅(2年)と言う事で2週間前に買ったのですが、水やりまたは陽当たり不足か葉っぱが萎んだ様に感じて管理が悪いのだろうかと枯れてしまったのか、秋で葉っぱが落ち始またのかと思いメールしました。宜しくお願いします。

- きみ さん 2017年11月03日23時02分

- 谷本 秀樹さん

実際の様子がわからないので、断定的な返答はできませんが

ケヤキは黄葉(友禅ケヤキは紅葉)してから自然落葉しますから、慣れない管理で調子が悪くなってしまったのかもしれないですね - 武仲一博 さん 2018年01月06日16時53分

- 近所のケヤキ並木の下に15㎝程の小さな種から育ったケヤキがたくさん生えています、これを盆栽に育てたいと思いますが、いつ、どのようにして移植したら良いか方法を教えて下さい。今の時期かと思いますが、色々な姿の盆栽に育てたいと思いますのでよろしくお願いします。

- きみ さん 2018年01月08日11時10分

- 武仲一博さん

掘り出すなら春先がいいと思いますが、根を傷めないなら今やっても大丈夫だと思います。

赤玉に腐葉土の細かいのを3割くらい混ぜて、ぐらつかないように気持ち深植えにし、ムロにいれておいてください。

春に新芽が出れば安心です。

欅は作れる樹形が限られますが、針金をかけるなら根が落ち着いてからの方がいいです。

背丈があるので根と1の枝までが遠いですけど、取木もできるので無理に曲げずに枝作りしてから考えてもいいかも。 - 真由美 さん 2018年04月21日10時41分

- はじめまして こんにちは

昨年 楡欅の盆栽を購入しました

冬の間から先月くらいまで 枯れてしまったのではないかと 思ってたら 先月くらいから 粒っと新芽が出てきて 水やりを始めたところ こんなに成長しました…元気よく…この先どのようにお手入れをしたらいいのかアドバイスを宜しくお願いいたします。…ちょこっと後ろに写っている赤松はミイラ化してます… - きみ さん 2018年04月22日08時45分

- 真由美 さん

コンパクトに維持したいならニレケヤキは芽摘みや剪定を小まめにやります。

取り敢えず画像の点線のように、だいたいの輪郭線を決めてください。その輪郭で小枝がほぐれるように、枝を詰めていきます。切ったところから枝が分岐しますが、本当は葉刈りをしたほうが枝は増えやすいです。

そのあとも芽が伸びてくるので、いったん伸ばして葉が堅くなってきたら、2~3節(葉を2~3枚)残して芽摘みしてください。

だいたい成長期の間はその繰り返しです。

記事の内容がまだ足りていないので、あとで直して更新しておきます - 野中 真 さん 2018年10月13日13時04分

- 去年の春にホームセンターで購入した欅の苗木ですが、縦4cm 幹の径が1.5cm 2号ポットに植えていたものを、購入後の四月頃に陶器の鉢に植え替えましたが、一年以上経過した現在も枝数も増えず、葉もあまり茂りません。早く大きくしたいのですが、どの様に栽培したら良いでしょうか。因みに今年の春から油粕の固形肥料を少量、施してきました。

- きみ さん 2018年10月13日13時09分

- 野中 真さん

ただ大きくしたいなら大きな鉢にいれて肥培するといいと思います。

枝数、葉数が増えないのは芽摘みや剪定をしていないからではないでしょうか。

最初は大きな輪郭で切り込んで、徐々に小枝を増やす剪定をしてください。ただ剪定しているうちは幹の太りは遅いのでやはり数年かかるので、暫く伸ばしっぱなしにして太みを得てから切り込んでもいいかもしれないですね。 - ナガタ さん 2019年01月28日14時14分

- キミさんこんにちは。

さっそくのアドバイスありがとうございます。

参考の写真ありがとうございます。

いっぱい生えてる小枝をどのように整理していくか悩んでいたので、大変参考になります。

真ん中の枝を抜くのは全然考えてなかったですが、確かに交差してるので、抜いた方がいいですね。でも、結構ばっさり切っちゃうんですね。自分だけだと、ここまでばっさり切るようには考えれないですね。細かい枝も不用な枝を切っていくと、参考の写真のような状態になるんでしょうか?剪定は2月に入ったらと考えていましたが、時季が悪いでしょうか? - きみ さん 2019年01月28日22時44分

- ナガタ さんへ

剪定時期は2月下旬頃がベストと思います。芽出し前が一番負担がないですからね

まずケヤキの場合(箒作りなら)、最初の分岐をハッキリさせると見栄えがいいです。

なので、分岐の近くの小枝は切ったほうがいいと思います。

それで、これは将来いるなと思う小枝は伸ばして、ほしい太さを得てから切り戻して小枝増やします。

あと写真だと、最初の分岐の枝同士が若干離れすぎているので、チューブと巻いた針金とか、麻紐などで寄せたほうがいいかも。

この写真では、限界があるので参考までにしておいてくださいね~! - ナガタ さん 2019年02月02日16時07分

- キミさんこんにちは

アドバイスありがとうございます。

本当は2月下旬を考えていたんですが、中旬以降忙しくなりそうなのと、今日は久しぶりに時間ゆっくりあったので、剪定してみました。やっぱり次期は早かったですか?今日も寒くなかったもので。。。

真ん中の枝を抜いて、なるべく削ってカットパスターを塗っておきました。その他の枝も、これでいいのかと悩みながら切ってみました。どうでしょうか?

今後のためアドバイス(ダメ出し?)をお願いします。 - きみ さん 2019年02月04日13時15分

- ナガタ さんへ

良い感じだとおもいます~^^

長い目でちょっとずつ枝を近づけていけばもっと寄せられると思います。

小枝でカバーできるようになれば、離れすぎも気にならなくなるかもですね

時期はいまでも問題ないですけど、寒い時期が小枝ガレするので保護してください。

ぜんぜん寒くないですけどね。

あと今回枝をだいぶ整理したので、植え替えも必ずやってあげてください。 - ナガタ さん 2019年02月05日22時01分

- キミさんこんばんは

特に大きな失敗はなかったみたいで安心しました。

針金で寄せてる枝は、これ以上締めると細い方の枝が負けて直立しそうだったので、この辺でやめときました。

太い方の枝は針金を巻いてもっと上に向けるようにすればよかったですかね?何かいい方法があれば教えてください。

あと楡欅の植え替えについて質問です。

これくらいの楡欅の植え替えなら、若木のモミジと同様に根の土を洗い流して、根の整理をしても大丈夫でしょうか?それともあまり土は落とさない方がいいですか?その他気をつけることがあればアドバイスをお願いします。 - きみ さん 2019年02月06日08時33分

- ナガタ さんへ

雑木はあまり針金かけたくないので、細かい枝は剪定で作っていきましょう。

その針金も、食い込む前に外してくださいできればゴムチューブとか巻いたほうがいいですけどね。

長い目でやっていきましょう。

植え替えは、根がいっぱいまわっていて元気ならがっつりやっていいですよ。

ただ土は全部落とさないで、上土は残して全体の1/3くらいは整理していいとおもいます。 - ナガタ さん 2019年03月21日17時04分

- キミさんお久しぶりです。

楡欅も芽が出てきました。植替えの時だいぶ根を整理したので心配していましたが、無事に芽が出て安心しています。

太い枝元の芽は取ってしまった方がいいですかね?それとも、もう少し様子見てから判断した方が良いのでしょうか?またアドバイスお願いします。 - きみ さん 2019年03月21日20時49分

- ナガタ さん

枝元の芽は、使いようがないので掻いてくださいね。

三幹にしたいなど、目的があれば残します。 - 小林一二三 さん 2020年01月28日20時42分

- 今晩はご返事がありませんけれども、メール致します。今日はケヤキの実生から育てた苗木を途中から思い切り切りました。以前何時切ったか忘れましたが、切った所から枝が出てきましたので試しに10本位途中から思い切り切りました。如何でしょうか。

- きみ さん 2020年01月29日10時23分

- 小林一二三 さんへ

私はやったことないですが、箒作りはそういう作り方もするので大丈夫だと思います。

時期もいいです

ただ芯を止めると次の芽の向きが水平に広がりやすいので、麻紐などで軽く束ねてやると姿ができやすいですよ^^

(よかったらご質問は該当ページに書き込んでいただけると助かります、他の方の参考になるかもしれないので) - 川島寛 さん 2020年07月02日14時10分

- ケヤキは立ち性の良い木を育てることが大切ですよね、根張りは取り木で直せますが性の良くないものは良くなりません。 今日ケヤキ3回目の葉刈りしました。(古木は葉を3分の1にカット)

進藤さんの盆栽ブログ良く勉強されていますね。 盆栽世界2020年5月号キミのマンスリーお手入れ講座 消毒からサンヨール・GFオルトラン・オーソサイト買ってきました。いろいろな消毒薬使ってきましたが効果がイマイチで。進藤さんの発信楽しみにしています。

- きみ さん 2020年07月02日15時48分

- 川島寛 さんへ

温かいコメントを下さってありがとうございます。

盆栽世界は、不安はありますが自分の成長のためにもなんとか頑張りたいと思っています。ご迷惑かけることもあるかもしれませんが、もう少しお付き合いください。

盆栽びよりのほうも、相変わらず代わり映えしませんが、古い情報を見直したり、追加してたりと地味なことは毎日続けてますので宜しくお願いします。 - 川島寛 さん 2020年07月04日11時33分

- 写真のケヤキ 実生5年です。 実生1年目に1回目の取り木(幹の太さ1.5mm) 今年2月 2回目の取り木4月鉢上げ、来年3月に本鉢に植え替えます。 この木は多幹にしたので枝別れのところが少し太くなり2回取り木して株立ちに仕立てました。

- きみ さん 2020年07月04日13時22分

- 川島寛 さんへ

ミニながらすごくよく作られていますね、さすがです

1.5mmで取木考えたこともありませんでした - 川島寛 さん 2020年07月07日11時46分

- 盆栽の本に実生で芽が出たら根をカミソリで切って挿し芽をするといいと書いてあるものもありますが、私が上手くないからでしょうけど、枯れるのが多く根張りが良くないのが多かったです。 芽が出て翌年2月に取り木した方が根張りも良く失敗がありませんでした。私の場合ですけど、お薦めです。『実生では100本くらい芽が出たのを40本くらい挿し芽しましたが半分以上失敗枯れました、根が出ても根張りの悪いのが多かったです。性の良さそうなのを全て取り木して育てています、友人にあげたり。』

- ソラ さん 2021年04月18日17時08分

- はじめまして

キミコさんの盆栽びより、本当にためになります。またこのコメント欄も参考になります。

今日欅の芽出しで赤い葉をみつけました。写真添付します。 このケヤキは秋には赤く紅葉するでしょうか。教えてください - きみ さん 2021年04月19日06時58分

- ソラ さんへ

はじめまして、動画も見てくださっているということでありがとうございます。

こちらも引き続きがんばりますので宜しくお願いします。

ケヤキの新芽の先端はちょっと赤味を帯びるので、これで紅葉するかどうかは分からないです。

これから普通に緑になって、秋にどうなるか?ですね~ - ばがもよ さん 2021年05月02日18時49分

- このページが更新され、画像が追加され、より詳しくなって嬉しいです。ありがとうございます。

- きみ さん 2021年05月03日10時20分

- ばがもよ さんへ

ありがとうございます。

これからも充実したサイトになるように頑張ります - ソラ さん 2021年11月03日09時05分

- はじめまして、いつも大変お世話になっております。

キミさんの動画等で勉強させていただきます。今回2021年採種の紅葉欅の種をオークション で購入しました。すぐに蒔きたいと思うのですが、時期的には大丈夫でしょうか。

春まきは発芽率悪かったです。当方は松山市です。キミさんの動画で見た欅の様子知りたいです。 - きみ さん 2021年11月03日10時09分

- ソラ さんへ

こんにちは、動画も見てくださっているということで、ありがとうございます!

ケヤキはわたしは冬に撒いています。12月~1月頃かな。

今のうちにまいてもいいのですが、一度吸水させると水切れが心配になるので、冬に撒いて棚下においています。種自体の発芽率にもよるかもしれませんが、それでわたしのはほぼ100%発芽しています。

去年の冬に撒いたケヤキがあるので、ちょうど次の動画はケヤキの葉刈りをやろうと思っていたので、tるいでにその様子も撮影しようと思いますので少々お待ちください? - ソラ さん 2021年11月03日17時23分

- キミさんへ

即売会の準備で忙しいときに早速の返事いただき有難うございました。

12月まででしたら冷蔵庫の中で保管して撒いてもいいですね!

忙しいでしょうがお身体ご自愛ください。 - きみ さん 2021年11月03日17時34分

- ソラ さんへ

冬のうちにまくので、冷蔵庫にもいれなくって大丈夫です。

12月に撒いて屋外に出しておけば、充分にさむさにあてることができます! - ソラ さん 2022年06月17日05時39分

- キミさんへ

はじめまして、いつも大変お世話になっております。

キミさんの動画等で勉強させていただきます。今年軸切りしたのと、直根を切ったケヤキの実生苗です。写真のように急に葉が茶色くなりだした

何かの病気でしょうかおいてる場所は薄日の当たるところです。また今育っている苗は来年まで剪定もせずに太らすのでしょうか。ご多忙のところ、ご指導のほどよろしくお願いします。 - きみ さん 2022年06月17日08時55分

- ソラ さんへ

こんにちは!

十字葉は本葉が伸び出すとお役御免で枯れたりしますので、本葉が元気なら問題ないですが、

すこし水が多いのかもしれないですね。

気温があがると蒸散が多くなってこのように萎れやすくなってしまいます。あと肥料が多いと雑菌増えて根腐れしやすいですので、新芽の伸びに応じて少しだけあげるようにしてください。

わたしはグリーンキングを1粒~半分に割ってあげたりします。

小さいケヤキを作りたいなら、1年目から軽い芽摘みと葉刈りはします。

その場合も、ずっと残る最初の枝分かれを作るわけなので、最終的な大きさを想像しながら、いったん伸して摘む感じです。細かく枝分かれ作る段階になると、もっと短いうちに摘みます。 - 小林 さん 2024年03月01日07時50分

- 早いもので、定年後、盆栽始めてもうすぐ2年になります。両親の介護から初めましたが、2人とも他界し、今では盆栽にすっかりハマってしまいました。

上野グリーンクラブのみなさん、キミさんの育て方、動画には大変感謝しております。

前置きが長くなりすいません。

今年、初めてアキニレとケヤキの種子をネットでこうにゅうし、そだてていこうと思います。

ケヤキの育て方は、何度も拝見し、動画見ましたので、何となくわかったのですが、ニレケヤキも同じような感じで大丈夫ですか。少し樹形が違うように思いますが、注意点が有ればお願いします。 - きみ さん 2024年03月01日07時53分

- 小林さんへ

ありがたいお言葉ありがとうございます。

励みになります。

ニレケヤキ(アキニレ)もケヤキと同じように育てて大丈夫と思います。

もともと葉も小さく、節も短いものなのでケヤキのように何度も葉刈りをかけたりする必要はなく、伸びてきたら芽摘み(切り戻し剪定)をすると自然に枝が出来てきます。

ケヤキのような箒つくりもできますが、それに拘らずなる姿にして愉しめると思います^^ - アヤ さん 2024年03月22日10時52分

- キミさん

こんにちは。ニレケヤキの新芽が出てきましたが、なぜかピンク色っぽいです。写真でうまく取れませんでしたが、裸眼だと黄緑とピンクが目立ちます。これは何でしょうか? - きみ さん 2024年03月23日12時31分

- アヤ さんへ

新芽が少し赤っぽいのもあるので

問題ないと思いますよ^^

去年はどうでしたか? - アヤ さん 2024年03月24日17時27分

- そうなんですね!数か月前に入手したので、最近ピンクががっている新芽を見て、もしかしてニレケヤキじゃない盆栽を買ったのかな?って少し不思議に思っていました。むしろピンクの方がかわいいのでこの短い時期を楽しむことにします

- しゅうじ さん 2024年12月01日22時42分

- きみさんへ

いつもお世話になっております。盆栽を始めて1年位の初心者です、雑木が好きで、イワシデ、アカシデ、もみじ等を育てています。

先日、ネットでユウゼンケヤキを購入しました。

ユウゼンケヤキの剪定について教えてください。

先日、ほぼ落葉して枝振りがよく見えるようになりました。

この木の枝振りを見ると、細い枝の先端に芽がありますが、それ以外は芽という感じのものがないように思います。先端の芽以外は、枯れたような弱々しい芽があったり、小さな突起物があるだけです。雑木は落葉直後が剪定の適期かと思いますが、どこに鋏をいれればよいかよくわかりません。

初めて購入した木なので、何もしないで1年位様子を見ようかと思いましたが、今のままにしておくと、枝が伸びるだけで締まりのない木になってしまうような気がします。

かといって、先端の芽を切ってしまうのも、もし芽が出なかったらと思うと、思い切ってできません。

イワシデだと枝の先端の芽以外に、枝に付いている芽も目視で分かるので、芽を2.3個残して剪定しました。

このユウゼンケヤキだと、弱々しい芽や突起物を2~3個残して、枝の半分くらいのところまで切り戻せばいいのでしょうか。

写真を送ります。よろしくお願いします。 - きみ さん 2024年12月17日11時29分

- お返事おくれてしまいすみません。

立派な樹ですね!

イラストも分かりやすいです。

この樹種は芽吹きもいいですので、芽当たりらしいところまで切り戻して大丈夫と思います。

ただしあまり思い切ってきると、ご心配のように芽がでないところや、勢いが付きすぎてバランスが余計にわるくなることがあるので、気持ち長めに切ったほうが安心かと自分は思います。

ユウゼンケヤキを葉刈りしたことないので、どうかわかりませんが、生長期にもフトコロの芽が確認でき次第切り詰めることできますし、一気にやらないのがいいと思います。