モミジ(紅葉)の育て方

投稿日:2013/03/07 更新日:2020/10/14

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

モミジ(紅葉、学名:Acer palmatum)はムクロジ科(旧カエデ科)カエデ属の落葉小高木。

昔から松柏類と並んで日本人に親しまれてきた樹で、春の芽出し、夏の深緑、秋の紅葉から寒樹と四季折々の姿を愉しむことができます。

盆栽でモミジと言えばイロハモミジ系と、オオモミジの変種のヤマモミジ系のモミジを指していて、園芸品種や中間種も多く存在しています。

カエデと比べて葉が薄く、葉焼けやうどんこ病にかかりやすいため、梅雨~夏の管理には多少気を遣いますが、丈夫で作り甲斐のある樹種です。

C o n t e n t s

- モミジの培養の基本(管理場所、灌水、施肥)

- モミジの素材入手と繁殖法

- モミジの病害虫と対策

- モミジの適期作業

- 関連ページ

1. モミジの培養の基本

管理場所

葉焼けの主な原因は夏の強い日差し。「明るい日陰」を作って大切な葉を守る

モミジの置き場所は風通しのいい明るい場所を確保。遮光アイテムはできれば日没後に仕舞える作りにして、朝露(天然の葉水)に当てる工夫も施してやりたい

モミジの仲間は山野の谷沿いや平地、低地の森林などの明るく風通しのいい場所を好みます。

本来は好光性の樹木ですが、西日を嫌うため、夏場は強い日差しに直接当てない工夫をしてください。夏の強光に晒されると組織が痛み、葉が硬く縮れたり葉色が悪くなって観賞に耐えなくなります。

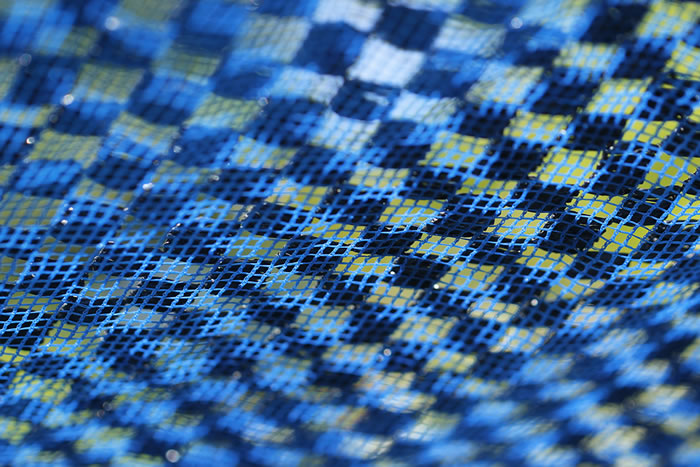

日差しが強くなれば防風ネットに遮光ネットを重ねてもOK

遮光期間は、日差しが本格的に強くなる梅雨明けから9月上旬頃までで、遮光率50~70%程度の遮光ネットやヨシズ等を用意しておきます。

ただし近年は5月頃から急に日差しが強くなるので、本格的な遮光に入る前の遮光アイテムとして暴風ネットを張っておくのもお勧め。

防風ネットの編み目が日差しを和らげ、春に急に吹く強風からも守ってくれます。

日陰では良い樹にならない

モミジは本来明るい場所を好む樹種なので、夏場以外は基本的に日当たりのいい環境に置くのがいいのです。春の芽出し頃はもちろん、秋の日照条件も紅葉の美しさや冬越しのためのエネルギー貯蔵にも影響しますから、日よけを外した後はよく陽に当てて紅葉を促してください。

光が不足すると枝が間延びし、葉が軟弱になって病害虫が発生する原因にもなりますから、間隔を空けて配置したり、葉すかしをしたりして全体の採光や通風にも注意してください。

枝を作るためには多少葉焼けしてもよく日に当てることも必要で、樹作り中のものは遮光なしで管理する培養者もいます。樹勢をつけ根痛みに気を付ければ葉も傷みにくくなりますから、水と肥料をしっかり効かせ、麻布などで鉢を包んで鉢が高温にならないようにしてください。

ただし、小鉢で培養しているものは乾きやすい上に環境変化の影響を受けやすく、遮光なしでは夏越しは困難ですから、必ず日よけ対策をしてください。

寒さには強いですが、冬は乾風や遅霜に当たらないように保護が必要です。落葉後2~3度霜に当て、寒さを経験させてからムロにいれてください。

灌水

多少の乾きには耐えますが、葉が展開してからは水の乾きが早くなるので水切れのないようにしてください。

単に上から水をかけるだけでは、葉が水をはじいて根元まで届かないことがあるので、根に届くように株元を目指して灌水しましょう。

春の芽出し頃からは1日2回で、夏は1日2~3回、冬は1~2日に1回を目安に、表土が乾いてきたらたっぷり灌水するようにしてください。

特に夏場の水切れには注意が必要で、水切れで葉焼けを起こすこともあります。葉水も好みますから、気がついたら霧吹きしてください。

施肥

維持の段階の完成~半完成木に肥料を与えすぎると枝が徒長するので、控え目を心がけてください。

ただし肥料が少なすぎると樹勢を落とす原因になりますから、秋肥を重点的に、春肥は伸張成長を少し手助けしてやるつもりで与えるといいでしょう。

4月中旬頃、新葉が開いて固まってきたら有機油かす肥料を与え、勢いを見て5月頃にもう一度追肥をしたら秋まで無肥料で構いません。葉色が悪いものがあれば、薄めたハイポネックスや少量の固形肥料を置く程度にしておいてください。

秋肥は気温が下がってくる8月中旬以降から始め、9月には終わらせて紅葉を促してやります。

枝作り段階の養成木は、枝を太らせたり2番芽を出させたりと力を消耗させるので、完成木よりもやや肥料を効かせて小枝作りをします。

2. モミジの素材入手と繁殖法

実生、挿木、取木、接木などほとんどの繁殖法が可能です。

特に実生は種も入手しやすく、太りも早いので実生から作るのがお勧めです。太らせた実生モミジは継木や接木の台木としても使うことができます。

葉が小さく葉形のいい樹を見つけたら、秋に種を採取して取り蒔きするか、冷蔵庫で保管して早春に撒いてください。モミジの種は発芽に一定期間の低温を必要とする「低温要求発芽種子」なので、寒さに当てないと発芽率が下がります。

実生の場合は親の性を継がないこともありますが、いい葉性(葉が小さいとか、発色がいいとか)のものも発現するので楽しめます。

モミジは挿木繁殖も可能で、山モミジ系の品種や、矮性種(織姫、舞姫、琴姫、長良川など)は発根率も高く、簡単に増やすことができます。発根の悪い品種(紅千鳥やシダレなど)でも取木や接木なら成功率も高いので、品種ものは増やして楽しむことも考えて素材を入手しましょう。

3. モミジの病害虫と対策

アブラムシやカイガラムシなどがつくことがあり、梅雨頃からはうどんこ病も発生しやすくなります。

カエデのように何度も葉刈りをして2番芽をださせると、葉が弱ってうどんこ病になりやすいので注意してください。

有効な薬剤には、混合剤(殺虫殺菌剤)や浸透移行性の薬剤が充実しています。ベニカDXやオルトラン、サンヨールなどがありますが、モミジの葉はカエデよりも薄くて弱く、浸透性の高いものや、高濃度の農薬を使うと薬害が生じることがあるので濃度を守って散布してください。

また市販のスプレータイプのエアゾル剤は、近接散布で葉に冷害が生じることがあるので、距離を守って使用しましょう。

病害虫の予防には培養環境の整備も大事で、日当たりや風通しのいい場所で管理し、時には葉すかしや鉢回しをして、内部の通気性にも気を配ってください。

4. モミジの適期作業

モミジの作業カレンダー

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

冬期保護 |

ムロ出し |

||||||||||

植替え |

芽押さえ |

||||||||||

剪定 |

芽摘み |

葉すかし |

|||||||||

施肥 |

|||||||||||

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

遮光 |

紅葉 |

||||||||||

芽押さえ |

葉刈り |

||||||||||

剪定 |

|||||||||||

施肥 |

針金かけ |

||||||||||

| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

紅葉 |

落葉 |

冬期保護 |

|||||||||

葉刈り |

|||||||||||

剪定 |

剪定 |

||||||||||

針金かけ |

|||||||||||

植替え(3月)

植替えの最適期は芽出し前の3月頃。春に植替えが出来なかったものは、梅雨時期に葉すかしや剪定を兼ねて植替えすることもできます。

根の生育がはよい方ですが、あまり頻繁に根を切ると枝が暴れますから、2~3年周期で植替えしてください。ミニ盆栽は1~2年に1回を目安にしてください。

モミジの繊細な枝分れを作るためには、細かな根を作ることが大事ですから、植替えの際は走り根を段階的に追い込み、小根をできるだけ多く出させるようにしてください。

根上がりや石付きなどに仕立てる場合は、走り根を活かして作っていきます。

根張りも見所とするモミジは、まず根作りを優先します。若木のうちは根洗いをして古土を綺麗に落とし、太根や底根は元から切ってできるだけ薄く作るようにしましょう。

植え付ける際も八方に広がるように固定し、徐々に薄い鉢に植え付けるようにすると見栄えが格段に良くなってきます。

芽摘み(3月中旬~4月中旬)

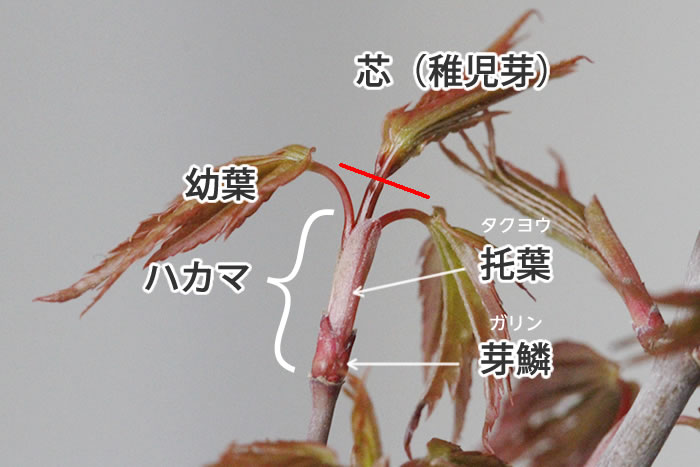

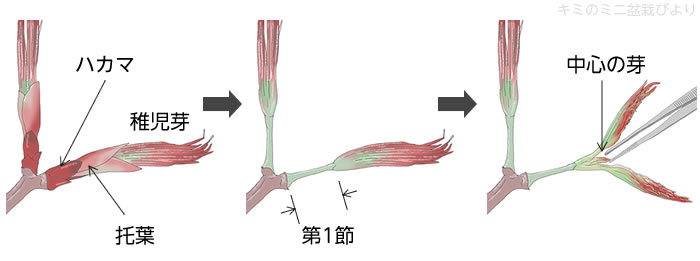

モミジの芽摘みは小枝作りに欠かせない作業で、節間を短く間延びさせないために行います。芽摘みの方法は、春に伸びてくる新芽(稚児芽)が膨らんできたところで中心の芽をピンセットで摘み取る方法が一般的です。

あまり遅くなると節が伸びてしまうので、節間が短いうちに芽摘みをすることがポイントです。

新芽は一斉に動き出すわけではないので、芽摘み期間中は水やりのついでに必ず状態を確認するようにして、伸びてきたものから適宜芽摘みをしてください。

特別に伸ばす目的がなければ、指で摘めるうちに芽摘みを済ませておきましょう。鋏で切らないといけなくなるほどにタイミングを逃してしまうと、節が間延びして枝として使えなくなってしまいます。

ハカマ取りと芽摘み

上記の方法が芽摘みの基本フォームですが、稚児芽が見えてくる段階ではすでに第一節が伸び始めていて、二番芽の形成の過程でさらに節間が離れてしまいます。

そこで、成長点であるハカマ(芽鱗)や托葉・苞葉と言われる部分を、芽摘みと一緒に取り去ることで、第1節を短く作る「ハカマ取り」と呼ばれる方法が実践されています。

稚児芽が開く前にハカマと托葉と取り除くと芽元の組織が乾燥で固まり、第1節の伸長が抑制される

ハカマ取りの方法は、最初の稚児芽が開く前にハカマと托葉をピンセットで丁寧に取り去り、さらに稚児芽を開いて中心の芽を摘み取ります。ハカマや托葉は新芽を保護する働きをしていて、新芽の成長と共に自然に取れますが、これを強制的に取り去ることで芽元が乾燥し、組織が固まって芽の伸長が抑えられる効果があります。

ハカマが硬く小さくて取りにくい場合は無理をせず、托葉だけ取ってもある程度の伸びは抑えられます。

また、あまり一般的ではありませんが、ハカマだけ残して新芽を全て切り取る「盲摘み(めくらつみ)」という方法もあり、ハカマの付け根から新たに新芽を作らせることを狙っています。

ただ、この方法はいかに節の短い枝を作るかが大事な小さい盆栽では有効ですが、新芽を痛める危険があり、その後の成長に悪い影響がでる場合もあります。

通常の芽摘みよりも手間がかかり、枝の多いものほど作業が大変になりますから、作りたいサイズや樹勢によって芽摘みの方法を決めてください。

モミジの春の手入れで最も重要な作業が芽摘みです。芽出しの時期には毎日のように新しい芽が伸びてきますから、丹念に芽摘みをして細かい枝作りを目指します。ある程度形が……

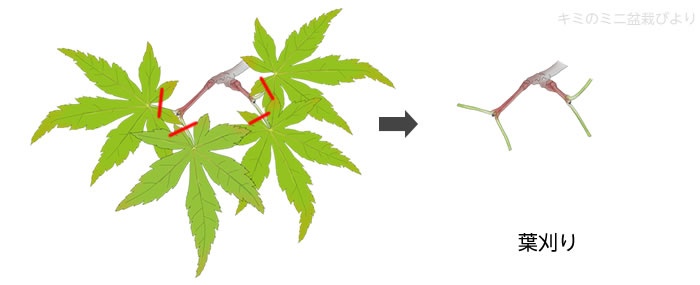

葉刈り・葉すかし(6月中旬)

葉刈りは主に枝作り段階の養成木が対象で、内部の培養条件(日照・通風)を改善し、2番芽を出させたり、枝の太りを防いだり、フトコロ枝の活性や胴吹きを促進するなど多くの効果が期待できます。また、葉焼けで傷んだ葉を更新して、紅葉を美しくする目的で葉刈りをかけることもあります。

作業時期は葉が固まる6月中旬前後。

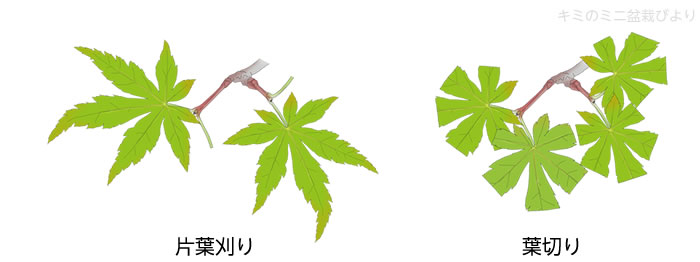

モミジはカエデのように何度も芽吹く力がないため、仕立て段階や樹勢によって減らす葉の量を調節します。

樹勢があり枝数のある養成木は、全葉刈りができる

勢いの付いた養成木ならば全葉刈りをしても2番芽が出揃いますが、ミニサイズの樹や樹勢が今ひとつのものに葉刈りをすると樹勢を落として思うように芽が吹かなくなるので、そのまま維持するか、必要なものは葉すかし(片葉刈りや葉切り)で対応してください。

維持の段階の完成木への葉刈りも、枝が暴れたり不定芽を吹いて樹形を崩す原因になるので、枝の込んだものは日照や風通といった培養条件を改善する目的で葉すかしを行いましょう。

ミニ盆栽や樹形維持の段階の樹は、葉すかしで日照を通風を確保

葉刈りや葉すかしは基本的にはこの時期1度だけの作業です。

作業後も枝は伸びてきますが、特に強く伸びる枝以外はそのまま伸ばして樹勢を維持し、秋に伸びた枝を切り込んで観賞期に備えます。

紅葉後の葉刈り(10月中旬~11月)

葉刈りの目的は2番芽をださせることですが、秋の葉刈りは芽の動く心配のない紅葉後に行う作業で、休眠期前の剪定と合わせて行います。

作業時期が早いと2番芽が動く可能性があり、この枝は休眠期までに伸びきらずに枯れる可能性があるので注意してください。

落葉樹の中には冬に剪定をすると樹液が止まらず枝枯れするものがあるので、その危険が少ない紅葉~落葉前後が剪定の適期となります。

自然落葉を待っていると秋の剪定整枝のタイミングを失ってしまうので、強制的に全ての葉を切り取りましょう。

モミジはカエデの仲間ですが、カエデよりも樹勢が弱く、葉刈り後に調子を崩しやすい性質があります。そのため全葉刈りのような負担の大きい作業を何度も行うことはできませ……

針金かけ(葉刈り後、落葉後)

モミジは針金傷が付くと治らないので、樹形作りは鋏作りで作るのが一般的ですが、直線的な枝の模様付けや枝向きの修正などはやはり針金の力を借りた方がよく出来ます。

落葉樹の針金かけは生長期に新梢の「芽押さえ」程度に済ませる事が多いですが、葉刈り後や落葉後に剪定と合わせて行うと効率的で、葉が落ちて全体が見えやすくなっているので作業がしやすくなります。

モミジに食い込んだ針金。生長期は葉の下に隠れて見落としやすいので、かけたものは目印を付けるなどしておくと安心

生長期は枝の太りも早いので、針金をかけた場合は傷が付く前に外すこと。1ヶ月もすれば食い込んでくるので、葉に隠れているものも見落とさないようにしてください。

落葉後は比較的長くかけておくことできるというメリットがありますが、枝が硬く折れやすいので注意が必要です。

モミジの針金かけは、鋏作りを補助するものとして行うといいです。針金に頼るとモミジらしさを失ってしまうことがあるので、基本の樹形ができたら芽摘みや剪定で仕上げるつもりでいてください。

実生から始める場合は網伏せ等でいろいろな曲ができるので、そのままを活かして作る楽しみもあります。

剪定(葉刈り後、落葉後、芽出し前)

モミジの剪定は、生長期に葉刈りと一緒に行うと効率的で、葉が固まる6月頃に葉をすかし、見えてくる徒長枝や不要な枝の間引き剪定などを行います。

作業後も気がつく忌み枝などがあれば、適宜透かして内部環境を改善し、不要な不定芽は早めに掻き取って枝の余計な太りを防いでください。

秋の観賞後も剪定の適期ですが、モミジは冬場に剪定をすると樹液が止まらず枝枯れする危険があります。落葉前後ならその現象はみられないので、紅葉後に強制的に葉刈りをかけて伸びた小枝を短く切り詰めておきましょう。

傷を嫌う樹種なので太枝の剪定もできるだけ避けたい所ですが、どうしても切る必要がある場合は、傷の回復が早い芽出し前まで待って剪定してください。

5. 関連ページ

カエデ類の仲間で、秋に木々の葉が赤く色付くことを指す「紅葉する」という文字が当てられる程、秋の色彩の変化が美しく古くから愛されてきました。一般にモミジと言えばイ……

モミジの春の手入れで最も重要な作業が芽摘みです。芽出しの時期には毎日のように新しい芽が伸びてきますから、丹念に芽摘みをして細かい枝作りを目指します。ある程度形が……

モミジはカエデの仲間ですが、カエデよりも樹勢が弱く、葉刈り後に調子を崩しやすい性質があります。そのため全葉刈りのような負担の大きい作業を何度も行うことはできませ……

コメント

- 朝田浩 さん 2016年06月11日07時39分

- おはようございます。実は、先日、針金をかけたモミジですが、公園で採取した種から育てたモミジで4年くらいになります。(60cmくらいの高さ)2年目くらいのときに、模様木風に曲をつけ(さつきの曲線つけと同じやり方)をしまして、その先端が棒状になっていまして、そこに曲を追加でつけました。

このモミジは私が、気軽に育てています。すこーし、強い日差しで葉焼をしたようで、朝晩は外にだして、日中日陰で、水やりしながら管理しようと思います。

春の植え替えを怠ってしまったため来春、植え替えしようと思います。

それでも、涼しげな樹姿で、暑い季節には癒しがあり気に入っています。

で、だから何を言いたいのかと思われたことと思います。

きみさんのこのブログ、楽しそうなので、ときどきこのように乱入してコメントいたしますので、よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2016年06月11日08時18分

- 朝田浩さん

おはようございます。

ゆっくり作るのいいですね。わたしも実生苗で遊んでいます。

ブログは別でやってるので、こそにコメント頂いてもいいですよ!

乱入大歓迎です^▽^ - おたま さん 2017年04月18日11時12分

- 昨年12月、奇麗な真っ赤なもみじの下に、実生のもみじがありました。10個ほどいただいてきました。全て元気に育っています。盆栽仕立てにするには、この後どのように管理すれば良いのでしょうか?今、赤い葉が2枚ついています。

- きみ さん 2017年04月18日19時02分

- おたまさん

まだ発芽したばかりでしょうから、そのままじっくり育てていいと思いますよ~

できればポットに移して...

軸切りしたり、大きくして一曲作って枝作り、最終的には取木とかつくりかたはいろいろです。 - さより さん 2017年08月06日19時31分

- 今年の7月上旬頃に職場の敷地に種で生えてきた60cmくらいのもみじを邪魔なので抜いたのですが、とても葉の形が良かったのでこの時期に植えるのもどうかなぁ…と思いつつ家の鉢に植えました。その時に葉の数は半分くらいまで減らして、枝は18本程あったのを13本程に減らしました。1ヶ月もすれば代わりの葉が出てくるんじゃないかと思っていたのですが未だに出てくる気配がありません。今ある葉は一部乾燥気味なだけで枯れてはないので本体は枯れていないと思うのですが心配しています…

もしかしたらまだ葉や枝が多くて余力が無くて出ないのではとか栄養が足りないのではとか考えているのですが無闇に葉や枝切ったり肥料くれたりして逆に枯れてしまっても嫌なので困っています。今の時期は新しく葉や枝が出ないものなのでしょうか?教えて頂けると幸いです。 - きみ さん 2017年08月07日10時06分

- さよりさん

根を切ってないなら枯れることはほとんどないです。

今の暑い時期はモミジの生育も止まるので、葉も生きているようですし、沈黙していてもあまり気にしなくていいと思います。

風通しのいい日陰においてくださいね。

肥料は秋になったらあげてください。

カエデとか他の強い雑木だったら前葉刈りしてみたりしますが、モミジはちょっと弱いのでそのままで。

朝夕に葉水をするといいですよ - おに さん 2018年03月09日22時26分

- キミさん、

こんばんは。

我が家のモミジ、昨年の秋に購入した時は清源と

言われて買いました。

まだまだ、小さなモミジですが、何とか芽を出して

育っています。

そろそろ、芽摘みの準備をする感じでいいですかね?

何とか元気に綺麗に育てたいです。 - きみ さん 2018年03月10日17時50分

- おにさん

芽出し早いですね!わたしのもみじたちは今やっと膨らみ出した感じです。

ここまできたら芽摘みも出来そうですね。

もうちょっと太らせてからでもいいように思いますが、小枝増やすの楽しいですからね。

葉刈りはしないようがいいですよ。 - おに さん 2018年03月10日18時12分

- キミさん、

アドバイスありがとうございます。

様子を見ながら芽摘みを参考にはじめてみます。

はい、枝を増やしてみたいですね。

我が家に来た、最初の盆栽なので、思い入れがあります。

芽だだし早いですか?

確かに、梅も花が落ちて芽出ししてkますし、小さなボケも

どんどん出ます。

子真弓もゆっくりですが、芽は出てます。

元気が無いのは、山アジサイ(._.);:

花が終わったとき、施肥しなかったので心配です。 - きみ さん 2018年03月11日09時22分

- おにさん

たぶん私のが遅いだけなので気にしないでください。

もみじ、もう少し太さを得て小枝ふたして...最後は取木ですか

楽しみですね - 夢一心 さん 2018年09月10日22時02分

- 展示会に出品するため、紅葉の植え替えを9月下旬にしようと思うのだが。注意することは、

- きみ さん 2018年09月11日08時50分

- 夢一心 さん

根はあまり切らずに鉢にしまうこと。あまり締めすぎないこと。

でしょうか - からあげ さん 2018年12月22日23時35分

- はじめまして。

今年の春に芽を出した実生の紅葉を育てています。ぐんぐんと育ち、高さはもう一メートルを超え、太さも一センチくらいです。

そこで質問なのですが、そろそろ植え替えをしたいのですが直根は切断したほうがいいでしょうか。その際土は全部崩したほうがいいのでしょうか。将来的には2~3センチくらいまで太く育てたいのですが…………………よろしくおねがいします。 - きみ さん 2018年12月29日12時29分

- からあげさん

入院していたのでお返事おくれてしましたすみません。

山モミジなら太りも早いので枝を剪定しなければあとおいうまに太くなりますよ。

でもどこかで直根は整理しないとなので、来年の春先には側根を残して真っ直ぐ伸びる強い根を切ってください。土は全部落としても別にかまいませんけど一応上の土は残しておいた方が安心ですよ。

あと植え替えは今じゃなくって春先がいいですね - からあげ さん 2019年01月06日18時23分

- アドバイスありがとうございます。春先、ですね。初めての盆栽なので分からないことだらけですが、頑張ります。

こちらこそ入院中にすみません。お体大切になさってください。 - 大吉 さん 2019年04月08日18時02分

- はじめまして、こんにちは。

去年、紅葉の出猩々を購入しました。初めての、盆栽チャレンジで何もわかりません。今現在真っ赤な新芽?

が出ていますこれからどうしたら良いのかアドバイスしてもらえませんか?

宜しくお願いします。 - きみ さん 2019年04月08日18時52分

- 大吉 さんへ

みたところ、庭木サイズなのでそんなに細かいことはいいませんが、春は芽摘みくらいはしておいたほうがいいとおもいます。

出猩々は芽出しは真っ赤ですが次第に緑色になります。それも綺麗ですよ~ - ナオト さん 2019年06月11日08時02分

- きみさんこんにちは

また、アドバイスをお願いします。

珊瑚閣で盆栽を作ってみたいと思い昨年ネットで小さな苗を購入しました。

去年は、まだ小さいので自由に伸ばし、節間の小さいところまで切り戻し、今年直根を切って植え替えました。

モミジは枝が伸びるのが早いので、ある程度伸びたら止めて、葉刈りをして枝を増やそうと考えていました。

ほっとくとどこまでも伸びるイメージだったのですが、最近枝の伸びが止まったようです。

まだ根が充実してないとこんなものでしょうか?

葉が固まったら葉刈りをしようと考えていましたが、今年はしない方が良いでしょうか?

購入時と今の状況の写真を添付します。

腰高なので、将来的には取り木をして、落葉時には珊瑚の様な盆栽にできたらいいなと考えていますが

他にも何かあれば、アドバイスお願いします。 - きみ さん 2019年06月11日09時27分

- ナオト さんへ

上手に育てておられますね、葉が固まって伸びが止まるのは普通ですから気にしないでいいです。

このサイズと枝数ですと葉刈りする必要はなさそうですが、

1枝に何節か残して伸ばしているようなので、そこは思い切って1節まで切り戻していいのではと思います。 - ナオト さん 2019年06月11日22時39分

- きみさんへ

早速のアドバイスありがとうございます。

1節まで切り戻すのは今でしょうか?

葉刈りが必要ないなら、枝に軽く曲げをつけて

来年2、3節に切り戻そうと考えていました

そうした場合と、1節まで切り戻した場合とで、どの様な違いが予想されますか?

まだ初心者なので、よろしくお願いします。 - きみ さん 2019年06月12日08時56分

- ナオト さんへ

取木ならると書いていますね、将来は株立ちとか双幹になさる予定なら主幹を決めてそれを太らせるつもりということでしょうか

それなら切らない作り方でいけますね

みな同じ強さではよくないのでどこかで主の幹を決めて、強弱をつけないといけませんね。

1節で切るのは小枝を増やすためです。

伸ばすのはその枝を太らせる目的もあります。 - ナオト さん 2019年06月12日10時12分

- きみさんへ

何度もすいません。

土から一の枝まで遠いので、ある程度幹を太らせてから

取り木で下げようと考えています。まあ、それまでにどの様に木が育つかですが

葉刈りにより脇芽を出させて、小枝を増やそうと考えていましたが、

まだ木が小さいと負担が大きいですかね?

今1節まで切り戻して、今年さらに芽が出るのでしょうか? - きみ さん 2019年06月13日08時43分

- ナオトさんへ

この段階で葉刈りだけしても期待通りの成果がでないと思いますよ

写真の通り、○で囲ったような芽が出れば最高ですが、普通先だけまた伸びて、結果使えない枝になってしまったりします。

小枝を増やす手入れをしている内は、枝はなかなか太らないものです。どっちかになります。

取木ありきで太らせてから切り詰めるのは正解だと思いますから、このまま切らずに曲を付けるなりしていいと思いますよ。

葉刈りするならどちらにしても枝を切り詰めてからです。

※のついた箇所にある芽を芯にするといいと思います。

>今1節まで切り戻して、今年さらに芽が出るのでしょうか?

今切っても芽はでます - ナオト さん 2019年06月13日12時04分

- きみさんへ

何度も丁寧にありがとうございます。

今切っても芽は出るんですね。

写真1枚で見にくかったと思いますが、

きみさんが芯に進めてくださった芽は少し下生えてる枝になります。赤丸の枝です。

なので、自分としては、とりあえず黄丸の枝を芯にして、伸びた枝の様子を見ながら芯を立て替えてあまり大きくなり過ぎないようにしようと考えていましたがどうでしょうか?

不要になりそうな芽は欠いていたので、まだ枝数が少なく、犠牲枝となりそうな枝が無さそうなので、今ある枝をどこまで伸ばすか悩みます。あまり太らせ過ぎても枝として使えないでしょうし

何か良いアドバイスがあればお願いします。 - きみ さん 2019年06月14日08時31分

- ナオト さんへ

ご自分の構想をしっかりもって手入れなさってますね。

良い樹になるといいですね

<伸びた枝の様子を見ながら芯を立て替えてあまり大きくなり過ぎないようにしようと考えていましたがどうでしょうか?

それでいいと思います^^ - ナオト さん 2019年08月18日10時57分

- キミさんこんにちは

6月に見て頂いたもみじですが、あれから殆ど成長していません。根もあまり充実してないので、こんなものかな?って思って様子を見ていましたが、最近葉が黄色くまだらになってきました。特に虫はついてなさそうですが、病気でしょうか?

水はほぼ毎日朝、土の様子を見てあげてます。週一で、薄めた液肥を与えてました。置き場所はベランダの日向です。気休め程度かもしれませんが、20cmぐらいの高さの木の台に置いてます。直射日光を和らげるため、黒いネットで手すりを覆っているため、日光が直接当たるのは朝の数時間です。

他のもみじにも同じ症状のものがあります。アドバイスをお願いします。 - きみ さん 2019年08月18日15時43分

- ナオト さんへ

植物も夏は成長が一時停滞しますから、伸びないのは普通です。

多少葉が黄変してますが状態としては問題ないように見えますが。

葉っぱの後ろにハダニがついていませんか?

付いていなければチッ素分が足りていないとか細菌性のものと思いますが、まだ初期のようなので殺菌剤が効くと思いますよ。

https://bonsai.shinto-kimiko.com/kanri/byougaicyu/yakuzai.htm

水をあげたあとに液肥あげてくださいね効き過ぎるときがあるので - からあげ さん 2019年12月07日00時08分

- こんにちは。

実生の紅葉を太らせたく伸ばし放題にしているのですが、風であおられるのとスペースの関係もあり切り詰めたほうがいいのかな、と考えています。この場合、幹の太さの成長には悪影響がありますか?現在1.5mほどの高さまで伸びています。

よろしくおねがいします。 - きみ さん 2019年12月08日16時37分

- からあげ さんへ

スペースの都合があるようでしたら、邪魔にならない程度に切っていいのでは?

基本伸ばすように培養しているのでしたら成長にはさほど支障でないと思いますよ。

自然落葉してしまった後なら太枝は芽出し前まで待ったほうがいいですよ。 - 柿下井庵 さん 2020年03月12日11時43分

- キミさん初めまして

昨年秋位に急に思い立って、木を育てた始めました。

以下の様な疑問が生じました。ご教授いただけると幸いです。

ヤマモミジの苗を買って、植え替えたものが芽を吹き始めており、

ハカマを取って、芽摘みをしているのですが、、、

芽吹いた葉に二種類あり、ステムと言うか葉柄の部分が平たいものと丸いものがあります。

平らな葉柄の葉は大きな葉にならなかった様な気がしているのですが、

平らな葉柄の葉のみを残して稚児芽を摘んでしまってよいのでしょうか? - きみ さん 2020年03月12日18時20分

- 柿下井庵 さんへ

すみません、その「ステムと言うか葉柄の部分が平たいものと丸いものがあります。

平らな葉柄の葉は大きな葉にならなかった様な気がしているのですが、、、、」のイメージが前々湧いてこずに私の時間が止まってしまいました。

どういうことでしょうか、平たいもの、、、というのは托葉のことですかね?でしたら托葉も取ります。

写真などあるとありがたいのですが - 柿下井庵 さん 2020年03月12日20時11分

- キミさん

分かりにくくて申し訳ありません。

一番右とその他二つの違いを意図しておりました。

不勉強で托葉を知りませんでしたが、

出来るだけ早い時期に芽を摘みたい場合、

この二種の区別が付きにくいです。

伝わりますでしょうか?

柿下井庵 - きみ さん 2020年03月13日08時59分

- 柿下井庵 さんへ

これは全部芽摘みした後の様子ですかね?

柿下さんのおっしゃる「平たいもの」は、おそらく托葉だと思います。

ハカマ(芽鱗)の次に伸びてくる稚児芽を包んでいた部位ですね。ハカマや托葉の形は品種や芽の力(オーキシン濃度)によって違うようで、つるっと扁平なものや普通の葉のような形のものもあります。

まだ芽が伸びてない状態だと見分けがつきにくいかもしれないので、解るようになってから摘んだほうがいいですね。葉か托葉かわからないのは、比較的弱い芽が多いので、慌てて摘まなくてもいいと思います。 - 柿下井庵 さん 2020年03月13日09時54分

- キミさん

ありがとうございます。

ご指摘の通り、すでに芽摘みをした後です。

早い方が節間が詰まるかと思い、急いで実施したのですが、

幾つか托葉のみ残して摘んでしまいました。

丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。 - たまこ さん 2020年04月08日11時04分

- おはようございます(*^-^*)

先日はボケの写真を見ていただいて有難うございました。

あれから順調に開花して、幹が花に埋もれています笑

今年は出来れば一つくらい実を残したいなぁ~と思っています。

今日はモミジを見ていただきたくてメールしました。

針金かけの時に見ていただいた物と同じで、今年が2年目になります。(多分)

芽摘みのページなど見させていただいていますが、

今の段階で必要な手入れを教えていただけたら喜びます。

まだ若い木なので、枝造りは早い…?と思い、今年はまだ何もしていない状態です。

お手隙の際にお返事くださいm(_ _)m

いつもいつも頼りきりですみません(>_<)ゞ - きみ さん 2020年04月09日10時33分

- たまこ さんへ

遅くなりすみません。

順調に育っている感じがしますね^^

もっと大きくしたい場合は新梢を伸ばしたままでいいですもう少し軸が固まったら、針金で模様をつけて(芽おさえ)おくと後の整枝が楽です

このサイズで作っていくなら、今度は小枝作りです。

芽摘みしてください。

いちおう簡単に芽摘み線を入れておきますがもう少し早くないと間延びした印象になってしまいます。

先ほど紅葉の芽摘みのページを更新したので、よかったら読んでみてください。

https://bonsai.shinto-kimiko.com/kanri/metumi/hamono/momiji.htm - たまこ さん 2020年04月09日11時20分

- こんにちは(*^-^*)

お返事有難うございます!

小さい盆栽として楽しみたいので、早速芽摘みをしてみました。

スッキリした感じです笑

タイミング的にはちょっと遅かったですね~(^^;)

先っちょの伸びていく部分の芽は、幹を太らせるために放っておくのでしょうか?

そのような記事を読みましたが…

これからどんな風に育っていくのか、予測も付かないくらいの素人なので、

理解が遅くて申し訳ありません(>_<)ゞ - きみ さん 2020年04月09日18時02分

- たまこ さんへ

犠牲枝を走らせるのは樹(幹)全体を一回り大きく(太く)したいときです。

なんていうか、太幹の盆栽を早く作りたいときや樹に勢いを付けたいとき、また犠牲枝に力を集中させて他の枝に力がいかないようにしたいときなど目的がいろいろあります。

たまこ さんがどのような樹を目指しているかによるので、これが絶対とかなくて先生みたいに支持する資格が私にはないのですが、芽摘みをしていても年々樹は太りますから、どちらでもいいと思います。

わたしなら摘んで、枝作りながらやりますけれど^^ - たまこ さん 2020年04月10日08時20分

- おはようございます(*^-^*)

お忙しい中お返事くださいまして有難うございます。

そうなんですね~

自分が目指すものがあってこそ、なんですね。

私はイメージしかなくて、可愛い盆栽が作れたらな~という感じなので、

本などでもう少し樹の形なども勉強してみます!

どちらにしても、自分が眺めて楽しむだけの盆栽なので、急いで完成させる必要も無く、

ゆっくりと育てていこうと思っています。

モミジの先っちょも芽摘みしてみます。

いつも的確で丁寧なアドバイスを有難うございます!

これからもどうぞ宜しくお願い致します(>_<)ゞ - いっとく さん 2020年06月13日20時07分

- きみさん

はじめまして。今日から盆栽を始めたいっとくと申します。

普通聞くまでもないことだからなんだと思うのですが、ネットで調べてもよくわからず、

是非アドバイスいただけたら幸いです。(植えたての写真を添付させていただきました)

①10センチ程度の清姫もみじ(苗?)を写真のように植えたのですが、基本的にこのサイズのまま鑑賞・育てるのでしょうか?

②この小ささでも、それなりに枝や葉がついています。いまは「葉刈り」「剪定」などを行う時期のようですが、この小さな盆栽でも今そういった手入れをするのでしょうか? まだ先ということであれば、どのくらいから始めるのでしょうか?

③ネットを見ていると、もっと大きく育ててから切ってサイズと形をある程度整えて盆栽にしているようにも思えます。上記①とも関連するのですが、もう少し幹を太くしたいのですが、自然に大きくなっていくのでしょうか?

なんだかしょーもない質問でお恥ずかしいのですが、

盆栽やりたいと私が言っていたのを覚えていた中2の息子が、

父の日に「清姫」をプレゼントしてくれました。なので大事に育てていきたく。。。

ご教示いただければ幸いです。 - きみ さん 2020年06月14日07時39分

- いっとく さんへ

こんにちは。素敵な息子さんですね~

①③このままの鉢で育てることもできますし、大きくしたいなら大きめの鉢で数年太らせてもいいかと思います。現状ですと樹に対して鉢の大きさは充分過ぎる程です、肥料と水をあげれば成長もよくなるので、管理次第ですね

②剪定はしてもいいと思いますが、葉刈りとなるとこれまでの肥培管理がちゃんとできていないといけないので、無理して行う必要はないと思います。

剪定は長いものは枝の節がいくつもあるので、1~2節の所で切ります。

太らせたいなら、芯になる枝は伸ばしておくといいですね。

左流れに植えておられるので、ちょっと吹き流した自然な姿がお好みと察します。下手な絵ですが、こういうことなのかなと思って写真に線を加えました。

今の段階で不要な枝も結構ありますし、やることはそれなりにあるのですが、初心者であるということなのでこのまま元気に一年育ててください、そうすると、この木がどんな風に枝を出すのか、とか、分かってくると思います。

清姫は箒作りのケヤキのように芽がよくでるので、作りやすいといえば作りやすいです。写真のようにするなら少し針金かけもしてほうがいいですけど、剪定だけでも模様作れるので、技術云々の話より培養をちゃんとして、徐々にやったらいいと思います。 - いっとく さん 2020年06月14日10時46分

- きみさん

早々にご丁寧なアドバイスを頂戴し、ありがとうございます!

当面どうすればよいか、霧が晴れるようにスッキリしました!

ちょっとだけ先っちょ切って、1年しっかり育ててみます。

写真もつけていただき有難うございます。すごくイメージがはっきりしました!

おっしゃるとおり、斜めに鋭角と鈍角を組み合わせて伸ばし、反対側は少し軽くして、

岩場の紅葉みたいにしたいと漠然と思っていました。

(「流れ」というのですね、勉強になりました。)

実は太い根の生え方の関係で、どうしても斜めになってしまうという事情もあったのですが(汗)。

楽しく大切に育てていきたいと思います。本当にありがとうございました。

また何かあればご教示いただければ幸いです。 - きみ さん 2020年06月14日20時43分

- いっとく さんへ

お礼までご丁寧にありがとうございました。

下手な絵で申し訳ありません

お役に立てるようサイトもよりよくしていこうと思っています宜しくお願いします - goukou さん 2020年09月16日15時03分

- はじめまして。

1年前くらいに裏庭に種から芽が出ていたらしい紅葉を2つ、鉢に植え替えて育てています。

今年は成長が早く、1本目は60cmくらい2本目は40cmくらい伸びました。

最終的には地植えにして大きくなってくれればいいなと思っていますが、枝が生えてこないのが気になります。

自然と枝は生えてくるものなのでしょうか?

根本付近の太さは5mm~7mmくらいでまだ細く、緑色から木らしい茶色に変わりかけている感じです。 - きみ さん 2020年09月17日18時32分

- goukou さんへ

お返事遅くなりましてすみませんでした

個体差はあると思いますが、幼木は身長成長が盛んで、先ず背を高くしようとするので枝を出す力を伸ばす力の方に使ってしまいます。

芯と根を1回切れば小枝も出来てくると思います。

庭木といえど樹形が少しは整っていた方がいいですし、モミジは成長も早いので、来年の春あたり一度剪定してみてはどうでしょうか。

鉢に植えているなら今のうちに肥料しっかりあげてくださいね - ナオト さん 2020年12月29日23時00分

- キミさんこんばんは。お久しぶりです。

去年アドバイスを頂いた珊瑚閣ですが、今年取木をかけて、2枚目の写真のようになりました。紅葉後とりあえずの剪定をしたたところですが、3枚目の写真の緑の線まで切り詰める予定ですが、時期は今がいいでしょうか?それとも3月芽出し前がいいでしょうか?

幹に対し枝が太い気もするので、青の丸の芽が出たあと、建て替える方がいいでしょうか?

あと、赤の矢印の枝が間延びしてしまいました。この枝をどうすれば良いが判断しかねてます。アドバイスお願いします。

3月頃毎年植え替えをしていますが、取木したこのモミジは植え替え時根の整理をしても大丈夫でしょうか?

たくさん質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 - きみ さん 2020年12月30日11時32分

- ナオトさんへ

取木したのは正解でしたね^^

>>紅葉後とりあえずの剪定をしたたところですが、3枚目の写真の緑の線まで切り詰める予定ですが、時期は今がいいでしょうか?それとも3月芽出し前がいいでしょうか?

どちらにしてもこの先には芽当たりがないので枯れるだけですが、冬芽の所まで枯れ込むこともあるので一応吸い上げが始まってからの方がいいかもしれません

>>幹に対し枝が太い気もするので、青の丸の芽が出たあと、建て替える方がいいでしょうか?

まだまだ若い樹で形は変わっていきますから、いそいで立て替えるとか考えるよりも、強いと思う枝は抑制してあまり太らせないようにしながら、青丸の枝も作っていったらいいと思います。

あまり太らせると切りたい時に傷になりますが、この段階では好みもあるのでなんとも言えません。

>>あと、赤の矢印の枝が間延びしてしまいました。この枝をどうすれば良いが判断しかねてます。アドバイスお願いします。

たしかに今の状態だと少し太いですが、この枝は大事な位置にあるので、元に吹く芽を待って切り戻すことになるかと思います。よく見たら付け根の所に小さな芽があるので、これを育てる感じですね。先が2叉になっているので、どちらかを切ってすこし抑制しておくとか、葉刈りするとかしてフトコロ芽を育ててください。春先に短く切っても出るとは思いますが、小さい樹なので焦らず計画的にやったほうがいいかなと思います。

今の段階で、むしろ芽があっても使わないと思う所があれば芽かきしておいてください。

>>3月頃毎年植え替えをしていますが、取木したこのモミジは植え替え時根の整理をしても大丈夫でしょうか?

毎年植替える必要はないと思いますが、取木した場合は先に丈夫な根を育てたいので普通の樹のように根を切ることはしません。強くでる根だけ切って、小根を少しずつ作るようにしたらいいと思います。

樹の作り方は人により違うと思いますし、好みもあるので参考程度にお願いします。樹勢を落とさないことだけ気を付けてじっくり自分なりにやってみてください。

上手に愛情もってやっておられると思います。 - ナオト さん 2020年12月30日13時21分

- キミさん こんにちは。

周りに聞ける人がいないので、本当に助かります。

アドバイスありがとうございました。 - arashi さん 2021年01月22日15時03分

- はじめまして。もみじの盆栽(出猩々)を近所の方に頂いたのですが、先々の樹型を考えて、剪定はどうしたら良いか教えて頂けませんか?後鉢底から根が出ているので植え替えが必要だと思うのですが、3月頃に植え替えして、同時に剪定で良いでしょうか?

最後に針金が掛けてあるのですが植え替え時に外せば良いですか?

くだらない質問で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。 - きみ さん 2021年01月22日18時38分

- arashi さんへ

こんばんは、コメントありがとうございます^^

難しい素材ですよね。文章で説明するのがとても難しいです。まず立ち上がりが単調で、このままでは使えないし、寄せ植えが良いなら配置も単調なので、植替えの時に手直しがいりそうです。

どのようにしたいかもたぶん分からないと思いますし、針金かけも慣れないと折れたり、ちゃんと曲げられなかったり、傷がついたりしますから、ハサミで小枝作って、最終的には取木するという手段になるかなと思います。

寄せ植えは決まり事があって(主木と周りの樹の強弱とか、流れとか)少し難しいと思うので、1本ずつに分けたらいいかもしれません。

剪定は、手前の2又枝が嫌味なので、どちらかを切る。1番左手の樹は下枝がいいところに出ているので使えそうですね。

太らせたい場合は伸ばしてから好きな位置(節)の所できれば、そこからまた小枝が伸びてきます。

傾きをつけるだけで流れが見えたりしますから、春先の植替え&剪定のときに挑戦してみてください。 - arashi さん 2021年01月23日16時48分

- 丁寧なご指導ありがとうございました。

春に挑戦してみます。

初心者には最初から寄せ植えはやっぱり難しいですよね。

またこれから色々な種類の木を集めて、挑戦したいと思います。

またわからない事がありましたら相談に乗って下さい。 - ナオト さん 2021年03月22日13時43分

- キミさんこんにちは

暖かくなり、盆栽達も芽を出し始め、見ていて楽しい季節になってきました。今日も様子を見ていると、いつもアドバイスを頂いてる珊瑚閣の芽の一つから蕾が出ていました。家にはモミジがいくつかあるのですが、蕾が付いたのは初めてで、こんな小さな木にも蕾がつくのだとびっくりしました。しかし、知識が乏しい私は、今のこの小さな木の段階で蕾をどう扱って良いかわかりません。このままで良いのでしょうか?摘んだ方が良いのでしょうか?教えてください。 - きみ さん 2021年03月23日08時44分

- ナオト さんへ

花が咲きましたか^^

咲きやすい性格のものもあると思うけど、このくらいなら開花した姿を暫し楽しんで摘めばいいと思います。 - ナオト さん 2021年03月23日18時02分

- キミさんこんにちは

やっぱり花は摘むんですね。今のところこの芽だけなので、花を楽しんだら摘もうと思います。

ありがとうございました。 - よし さん 2021年06月06日11時47分

- きみさん、はじめまして。草花がすきで、色々と育てていますが、一昨年前、突然紅葉が自生しているのを庭で見つけ、小さく育てたいと考え、鉢に植え替えて2年が過ぎました。昨年まではコンパクトに育っていたのですが、今年気付いた時には写真のように枝が伸びきってきました、枝を落とすにも、時期が良くないのか?どの枝をどうしてやれば良いのか全く何もわかりません、是非アドバイスをお願い致します。

- きみ さん 2021年06月06日16時34分

- よし さんへ

モミジの枝の付き方は対生で、みて解るように一箇所から葉を2枚つけながら伸びていきます。そしてその葉がついている付け根の部分を1節、2節と数えます。

大きくしたくないなら、つんと伸びている枝を1~2節くらい残して切ってください。今きったら、節の根元から新しい小枝が伸びてきますよ。

盆栽らしくしたいなら、役枝や芯をきめて必要なら針金かけて、、、ていうことをするのですが、経験がなければ難しいと思います。

上記の芽摘みや剪定だけでも小枝ができますから、伸びたら切るっていうのを夏頃までやって、秋にいらない枝を剪定するくらいでいいのではないかと思います。

盆栽として細かいことをいうとモミジはやることがたくさんあるのですが、園芸的にも楽しめる樹ですのでまずは難しくないところからやったらいいと思います。

(同じコメントが複数きておりましたが、誤操作でしょうか?トラブルがありましたら対処しますので教えてください<(_ _)>) - よし さん 2021年06月19日11時37分

- 遅くなりましたが、アドバイスをありがとうございました。

せっかく芽生えたもみじなので、大切に育てたいと思います。

なお、何件も同じ内容が届いてご迷惑をおかけしたとのこと、不具合ではなく、不慣れから発生したことだと思います。本当にご迷惑をおかけしましたm(_ _)m - きみ さん 2021年06月20日18時01分

- よし さんへ

いえいえ、なにも不具合がなくってよかったです! - しほ さん 2021年08月09日15時15分

- 苔玉に植えてあるものを購入しましたがまだ小さいです。苔玉で育てるときの注意などわかれば教えて下さい。春の植え替えはどのようにしたら良いでしょうか。

- きみ さん 2021年08月09日18時21分

- しほ さんへ

コケ玉なら根洗いと同じ考えで、基本的にはそんな頻繁に植替える必要はないと思います。

鉢にいれたものより空気との接触面が広いので、根詰りのような現象も起こりにくいと思います。

コケ玉としてそのまま育てたいなら、植替えというよりバラして古い根土を取って、また丸めてコケ玉にするって感じでしょうか。

水やりの考え方は盆栽と同じでよく、乾いてきたらたっぶり水をやればOKです

水を張ったバケツにドボンしたら早いですね^^

肥料は固形のものよりは、液肥にしたほうが汚れませんし、全体に回りやすいとおもいます。 - トモミ さん 2021年08月25日07時49分

- きみさん はじめまして。

昨年11月に小さなもみじを拾って帰り 春に葉が出て喜んでいたのですが、早めに芽を摘んで枝を増やすことを 最近知りました。

葉が全部落ちたら 短く切って、来年の春に枝を増やすための作業をやってみようとおもっていますが、

今 なにかできることはありますか?

これ以上うえに伸びないよう どこかで摘芯しておこうか、真ん中くらいで切ろうか悩んでいます。

左が拾って帰った日の写真で

右が今日の写真です。

もみじ 初心者です。よろしくお願いします。 - きみ さん 2021年08月25日10時25分

- トモミ さんへ

細かい芽摘みは幹枝の骨格がしっかりできて、あとは小枝を充実させようという段階でよく行う作業なので、今の段階で焦らずやらなくてもよいと思います。

幹が細いうちに芽摘みをすると、枝も太くなってコケ順が悪くなってしまいます。

モミジは樹勢がついていれば強剪定しても芽がでてきますから、今年はこのまま落葉まで培養して、来年とか再来年(どのくらいの太さにしたいかによる)に叩いて小枝を作るようにしたらいいと思います。

ただ、今のこのつーんと真っ直ぐな感じですと、盆栽というより園芸の域を脱することはできないかも。

緩くてもいいので、できるだけ低い位置に一曲いれるようにしたらあとの樹形作りが楽と思います。

太くなってからでは曲げにくいので、苗木のうちに面白いところを作っておくべきかと思います。

どのようにつくりたいかによりますから、参考までに! - こうじ さん 2022年10月24日11時10分

- 実生から育てた山モミジが数十鉢(3~4年目)あります。消毒は定期的にしているのですが、2年連続で春~初夏にうどん粉病にかかったのが原因と思うのですが、秋の紅葉時には、一部は枯れて落葉、残った葉も一部が枯れた状態、旨く管理ができていません。春~夏の肥料やりすぎが一因かと思い、今年は肥料を減らしたのですが、やはり秋まで元気に育てることができませんでした。

玉肥を7月上と8月末に1個4等分して置肥、消毒は4月末~10月上まで月1回でマラソンとサンヨール乳剤(9月以降はトップジンMへ変更)の混用を適量散布してます。来年度に向けてアドバイスを頂けると助かります。 - きみ さん 2022年10月24日17時02分

- こうじ さんへ

モミジはこういう感じになりやすいですよね。

葉が薄くて葉焼けや薬害が出やすいので、置き場所は直射日光にはあてないようにして、マラソンの使用は避けたほうがいいかもしれません。

梅雨明けに葉刈りをするのもいいかもしれませんが、またうどんこ病になりやすかったり、日差しにあたるとチリチリになったりしますので、肥料は控え目に、7月頃に苦土を少し追加するなどして根の生育にも気を遣うといいのではと思います。

わたしもモミジはたくさん持っていますが、個体差というものありますし、山モミジの観賞期は芽出しだと思ってあまり気にしていません^^;(アドバイスにならなくてすみません) - こうじ さん 2022年10月25日13時23分

- アドバイスありがとうございます。薬害の影響があるのかもしれませんね。マラソンは控えてみようかと思います。殺虫剤でモミジにお勧めの薬剤はありますか?殺菌剤は何種類か変えて試しているのですが、殺虫剤はマラソン剤オンリーだったのでお聞きしました。7月頃に苦土の追加は試してみたいと思います。おすすめの苦土肥料はありますか? 夏場はすだれを上部において直射日光は避けているのでこれは問題ないかと思います。片葉刈りをしているので、これでで樹勢を落としているかもしれないですね、刈る量を減らすか片葉刈りをやめてみたいと思います。ありがとうございました、よろしくお願いします。

- きみ さん 2022年10月27日10時11分

- こうじ さんへ

お返事遅くなりすみませんでした。

モミジにつく害虫はたまにアブラムシやカイガラムシ、太いものだとシンクイムシなどありますがそんなにでるものでもないので、わたし

はあまり殺虫剤は使いませんが、オルトランやサンヨールをまくときはモミジにも散布しています。

やっぱりうどんこ病はかかりやすいので、梅雨頃からは殺菌剤を定期的に散布しています。

お勧めの苦土石灰は、他に試していないのでいいもかどうか分かりませんが以下のものを持っています。

https://amzn.to/3syMIhD

ジャガイモシリカも使っています。

https://amzn.to/3syNeMB

粒剤、粉末ありますので、ご自分で使いやすそうだなと思うものをお探しになったほうがいいかもしれないです - こうじ さん 2022年10月27日13時10分

- アドバイスありがとうどざいました、大変参考になりました。来年に向けて試行錯誤してみたいと思います。感謝!

- ドレミママ さん 2023年01月08日11時28分

- トウカエデ・ヤマモミジなどミニ盆栽や実生のものなどをそだてております。いつも育て方や管理の仕方を参考にさせていただいておりますが、今日は初めてご質問をさせていただきます。

2022年の気候は随分変化にとんだものだったかと思いますが、我が家ではなかなか紅葉が進まず、落葉もしませんでした。年末くらいから少し赤くなってきたものもありますが、その前にえんじ色のようないろになってしまいました。お正月すぎてやっと紅葉?という感じです。さて、、、、落葉しないままでよいのか?と変に葉刈りのようなことして、傷つけて枝からの水分ダダ漏れは辛いしで、

このままでは新芽の成長の妨げにならないかと心配です。どのようにしたらよいでしょう。。。写真は12月ですので、今はもう少し赤くなっています。お忙しいところ恐縮ですが、お教えいただけたら幸いです。 - きみ さん 2023年01月09日14時48分

- ドレミママ さんへ

お返事おくれてすみませんでした。明けましておめでとうございます^^

モミジが紅葉するには気温や日照、湿度など条件があり暖地だと紅葉しないまま休眠に入ったりするみたいです。

紅葉したものは離層が作られ初めている証拠なので、葉刈りして大丈夫ですが、緑のままのものはそのままにしておいた方がいいかもしれませんね。ぜったいに葉刈りしなければいけない訳ではなく、自然に落葉するのをまってもいいと思います。

春からの新芽の動きをみて、古葉をどうするか考えてもいいと思います。 - ナオト さん 2023年09月24日10時24分

- キミさんこんにちは

今年の春にネットで購入したグリーンレースと青竜ですが、木の先端に生えてきたものは何でしょうか?今までも何種類かモミジを育ててきましたが、今回初めて見ました。これは何でしょうか?直ぐ切った方がいいですか?

ネットで購入した青竜(2枚目)ですが、葉が青竜ぽく無いような...何の品種ですかね? - きみ さん 2023年09月25日10時09分

- ナオト さんへ

こんにちは。

時々、新梢にこのようなことが起こるのはわたしも経験がありますが、柔らかい葉を好むアブラムシが原因であったり、水切れであったり、肥料(塩素)がうまく吸収できなかったりいろんな原因があって、わたしがみてもなんとも断定できないです。

すみません。

青竜はわたしは育てていませんが、若木だとあまりその品種の特性が綺麗にでにくいということはあるのでどうかな~という感じ。

煮え切らぬお返事ですみません - ナオト さん 2023年09月25日20時34分

- お返事ありがとうございます。

若いと品種の特性が出にくいこともあるんですね。勉強になります。

?に関しては、アブラムシも来てる様子は無いし、水切れも無かったと思うので、肥料ですかね?夏場は肥料を控えていたので。最近肥料を再開したので様子を見ようと思います。

ありがとうございました。 - しゅうじ さん 2023年11月23日12時19分

- キミさん、こんにちは。

もみじの「紅葉後の葉狩り」について教えてください。

写真のもみじですが、最近の1週間でようやく赤くなってきて、紅葉を楽しんでいるところです。

葉っぱは手で触っても枝にくっ付いていて全く落ちてきません。

①紅葉後の葉狩りについて、「自然落葉を待っていると秋の剪定整枝のタイミングを失ってしまうので、強制的に全ての葉を切り取りましょう。」とありますが、もう葉狩りすべき時期なのでしょうか? ようやく赤くなったので刈るのが惜しいのですが・・・・

②葉狩りするとしたら、当然一度に全ての葉を刈るのですよね?

③葉狩りのやり方は、「葉狩り」のところにある「葉刈り(全面葉刈り)のやり方は、鋏で葉柄の中間くらいを切っておくだけです。残った葉柄は自然と黄変して枯れ落ちるので、無理に葉元から切る必要はありません。」でいいですね。

今年の夏にネットオークションでもみじを入手して、初めての葉狩りになります。

よろしくお願いします。 - しゅうじ さん 2023年11月23日12時27分

- キミさん

我が家のもみじについて質問です。

写真のもみじは獅子頭です。葉は緑のままで、今日少し黄色くなっているのに気が付きました。

①まだしばらく何もすることはありあせんか。葉狩り等の必要はありませんか。

②葉狩りをやるのであれば、もっと紅葉してからでしょうか。

③他に何かやらないといけないことはありますか。

よろしくお願いします。 - しゅうじ さん 2023年11月23日12時38分

- 立て続けにすみません。

我が家のもみじについてもう一つ教えてください。

写真のもみじですが、最近ようやく色づいてきましたが、枯れてるようなところがあります。

もともと入手した時からきれいな葉ではなかったのですが、これらのもみじは病気だったのでしょうか。

もし病気なのであれば、他の木から離す、葉をすべて切り取る・・・とか、やった方がいいですか。ちょっと気になってしまって・・・・

どんな感じでしょうか。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2023年11月24日12時06分

- しゅうじ さんへ

おお綺麗に紅葉していますね~^^

>①紅葉後の葉狩りについて、「自然落葉を待っていると秋の剪定整枝のタイミングを失ってしまうので、強制的に全ての葉を切り取りましょう。」とありますが、もう葉狩りすべき時期なのでしょうか? ようやく赤くなったので刈るのが惜しいのですが・・・・

もう少し眺めていたいというなら、慌てず暫く観賞を愉しまれてかまいません。葉刈りしなかったから枯れるなんてこともないですし、あと1週間もしないうちに水分が抜けて今より見た目は悪くなると思いますので、そのころに全葉刈りと剪定をすればいいと思いますよ。

剪定は12月~遅くても1月上旬頃かな。少なくとも落葉前後、早めがいいと思います。

>②葉狩りするとしたら、当然一度に全ての葉を刈るのですよね?

はい、紅葉後の葉刈りは全葉刈りです。

③葉狩りのやり方は、「葉狩り」のところにある「葉刈り(全面葉刈り)のやり方は、鋏で葉柄の中間くらいを切っておくだけです。残った葉柄は自然と黄変して枯れ落ちるので、無理に葉元から切る必要はありません。」でいいですね。

葉柄の付け根に離層ができていたら、手でもポロっととれます。

どちらでもいいので、やりやすい方で。なんだか取れにくいな~と思えばハサミ使ってくださいね。

展示をやる人は紅葉よりも落葉後の樹姿で勝負する人がいるので、そういう場合は紅葉をあまり眺めずに強制的に葉刈りかけてしまうことがあります。

それと、2つめのコメントの件ですが

モミジは葉焼けもするしうどんこやら、葉ダニ被害やら、炭疽病、斑点病となにかと葉を痛めやすいのです。

ですから、生長期にこういう風になったら葉刈りをして吹かせなおしをします。

小さいものは力がないので葉切りなどでできるだけ葉を残してやりたいですね。

消毒は定期的にやって、風通しをよくしてあげるのがいちばんです。

1個目のモミジと同じタイミングでいいので、秋の全葉刈りしておいてください。

来年はまた葉が切れにでてきます。 - きみ さん 2023年11月24日12時17分

- しゅうじさんへ

たくさんモミジ、買いましたね

獅子頭のコメントの件です。

>①まだしばらく何もすることはありあせんか。葉狩り等の必要はありませんか。

これも今いそいで葉刈りしないでいいです。12月中に葉刈りを剪定できればいいと思います。

>②葉狩りをやるのであれば、もっと紅葉してからでしょうか。

はい、紅葉してきてからです。

>③他に何かやらないといけないことはありますか。

葉刈りしたら剪定とムロ入れ前の消毒ですかね。今特別ならないといけないことはないと思いますよ - しゅうじ さん 2023年12月11日01時59分

- キミさん

11月23日に相談したもみじについて教えてください。(よく紅葉していたもみじについてです)

今日、落葉後の剪定をやってみました。今回が初めてやる剪定になります。

私なりの剪定をした後の写真を送りますのでご覧ください。このもみじは枝が密なところが3か所あるので写真3枚送ります。

①盆栽世界1月号の「とりあえずこれでOK」の葉もののところの「基本は1節のところで剪定」を参考にしましたが、1節のところの芽が弱そうなところは2節目のところで剪定したので、枝振りは少しすっきりしましたが、もっと短く切るべきかなと感じています。どんな感じでしょうか。

②2枚目の写真の枝は、しっかり接触しています。どれか1本の枝を剪定した方がいいのでしょうか。

分かりにくい写真と文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 - しゅうじ さん 2023年12月11日02時15分

- きみさんへ

もうひとつ教えてください。

獅子頭も葉が落ち始めて、初めて枝を目にしましたが、先ほどの山モミジと様子が違うのにびっくりしました。

獅子頭の落葉後の剪定についてですが、通常のもみじと同じように2又分かれとなるように剪定するのでしょうか。具体的にお送りした写真で言うと、一番右側の枝の場合、真ん中の小さい芽を剪定したうえで、右側の芽の真ん中の強そうな芽を剪定するのでしょうか。

あと、幹から出ている赤い小さな芽は剪定すべきですか。

細かいことばかり質問してすみません。よろしくお願いします。 - きみ さん 2023年12月12日10時49分

- しゅうじ さんへ(1個目のコメント)

>①盆栽世界1月号の「とりあえずこれでOK」の葉もののところの「基本は1節のところで剪定」を参考にしましたが、1節のところの芽が弱そうなところは2節目のところで剪定したので、枝振りは少しすっきりしましたが、もっと短く切るべきかなと感じています。どんな感じでしょうか。

弱い枝はそのままとか長めに切るでいいと思います。冬の剪定は明らかな不要枝を整理するくらいでも大丈夫です。来年、芽出し前や葉が固まってから気になる枝を切ってもいいです。それだけ、芽がよく動く樹種ですので。よほど太くさせない限り、切り戻しはいつでもいいです。

>②2枚目の写真の枝は、しっかり接触しています。どれか1本の枝を剪定した方がいいのでしょうか。

交差している枝や、平行枝、立ち枝など明らかに不要な部分は元から取りますが、ここの枝がなくなったら空間が寂しくなるようなら、針金で向きを変えるなど「できるだけ残しながら問題点を解消する」といいと思います。 - きみ さん 2023年12月12日10時56分

- しゅうじ さんへ(2個目のコメント)

獅子頭はもともとあまり伸びない性質で、節も短いし、山モミジとは全然ちがいますよね。

この樹の場合は細かく2叉と決めないで、長くなった枝を全体の輪郭に収まるように切りもどすくらいでいいと思います。

もちろん1節とかで着ればそこから小枝ができますが、逆にごちゃごちゃしすぎて宜しくないです。

ちょっと間伸びさせてつくるくらいの気持ちでいいと思います。

芽かきに関しては、ここに枝があればいいなというところに芽があればそれは残してください。

枝元の芽を残していると、一箇所から2枝以上の枝が伸びることになり、枝元が太くなってしまうので早めに掻き取ります。 - uno3 さん 2023年12月14日17時38分

- いつも参考になる記事をありがとうございます。大変興味深く読ませて頂いています。

さて、年末の慌ただしい時期に大変恐れ入りますが、もみじの剪定についてアドバイス頂けないでしょうか?

春から夏にかけて、どんどん伸びる葉を特に何も考えずにチョキチョキ切っておりました。

葉が多く茂っている時は特段気にならなかったのですが、いざ葉がなくなってしまうと、なんとも悲しい姿になっていました。

そこで小さく切り戻したいと思っています。

①コンパクトに育てたいのですが、どのあたりで切るのが良いでしょうか?

(青の矢印あたりでバッサリ切ってしまっても良いものでしょうか?一番下の枝には芽が付いておらず、枯れてしまわないか心配です。赤の矢印より上の枝にはいくつか芽が付いています。或いは切り戻ししない方がいいでしょうか?)

②今の時期に作業をしても大丈夫でしょうか?

(厳冬期は避けた方が良いと記事で読みました。3月頃に作業した方が良いでしょうか?)

③少し違う話になりますが、購入時には黄色の矢印あたりまで土に埋まっていました。他の木もそうなのですが、植え替えするといつも購入時より幹の部分が長くなり、ちょっと間延びした姿になってしまいます。そういうものなんでしょうか?

素人質問で大変恐縮いたしますが、何卒ご助言よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2023年12月16日18時04分

- uno3 さんへ

お返事が遅くなりすみませんでした

>①コンパクトに育てたいのですが、どのあたりで切るのが良いでしょうか?

モミジは節のところから芽を作りやすいので、どこで切っても枝ができます

極端に言えば、元気であれば冬に黄色の部分で叩いて吹かせ直すこともできます。

ただそのまま芽がでないということもあるので、この素材の今の姿を活かしながら作るのであれば、枝元の細い芽を元からとったり、先端の強い枝は三つ叉になっていたりしますから、2本にしたりして、将来問題になりそうな枝を今のうちに整理するようにすえればいいと思います。

>②今の時期に作業をしても大丈夫でしょうか?

安全なのは落葉前後ですが、12月中なら大丈夫かと思います。小枝くらいなら尚、大丈夫です。

>③少し違う話になりますが、購入時には黄色の矢印あたりまで土に埋まっていました。他の木もそうなのですが、植え替えするといつも購入時より幹の部分が長くなり、ちょっと間延びした姿になってしまいます。そういうものなんでしょうか?

ぱっと見の地上部は良いのに、掘ったら胴長だったというのはよくあります(笑)

山モミジは取木が簡単なので、そういうのは取木前提で作ったりします。

そうでなければ、角度を変えてみたりしてカバーしますが限界はあるかもしれませんね泣 - uno3 さん 2023年12月17日11時05分

- 大変示唆に富んだご助言をありがとうございました。

当初はバッサリ切ってしまおうと考えていましたが、拙速に判断せずに今の形を活かしながら作ってはどうか、とのアドバイスと理解しました。

色々と思案してみたいと思います。

また、取り木のアイデアについても、素人には全く選択肢として浮かびませんでしたが、山もみじは難易度が低いとのこと、ちょっとトライしてみようかなと思いました。

ご多忙の中、ご回答ありがとうございました。 - トシオ さん 2024年03月13日08時14分

- ヤマモミジ 樹高22センチくらいです。かんぬき枝、腰高、コケジュンなどが気になります。根張を生かした改作方法あればアドバイスお願いします。写真は、正面、左右からです。

- きみ さん 2024年03月17日16時32分

- トシオ さんへ

なかなか古そうな太い樹で、それだけ難しそうですね。

自分は小さいのが多いので、頭を取木してミニ太モミジを作り、残りも最後は取木してしまうと思いますが

直幹の良さといいますかこの木を活かしてやりたいなとも思います。

忌み枝を気にしだしたら、多分枝がなくなってしまいますから

下向きの枝とかよほど気になるところだけ元からとって、あとは剪定と小枝の矯正くらいでいいのではないでしょうか? - トシオ さん 2024年03月22日11時31分

- アドバイスありがとうございます。忌み枝の件、確かに枝が無くなりそうです。

直幹の良さ、この木を活かす等大いに参考になりました。取り敢えず、高さを押えるため上部を取木し、切断部分付近の上向き枝や、芽吹を期待したいとおもいます。いつもキミ盆を参考にしています。これからもご活躍お祈り申し上げます。 - ハル さん 2024年03月22日22時53分

- キミさんはじめまして。

ミニ盆栽に興味を持ち参考にさせていただいております。

昨年からヤマモミジの実生苗を育てており、先日針金かけをしてみたのですが、今後どのような形に仕立てていけばいいのかわかりません。(昨年から曲がりをつけていました)

やり直しても構いませんのでどうぞアドバイスをお願いいたします。 - きみ さん 2024年03月23日12時36分

- ハル さんへ

立ち上がりの部分が真っ直ぐなのは気になりますが、無理するとポキッといきますのでこで十分だと思います。紙巻きしていて素晴らしいですね~

懸崖にしたかったなら曲げる方向は逆でもよかったかもしれませんが

この姿はこの姿でいいのでは?

まだ先のわからない小さい苗です、もしかしたら根元から芽がでるかもしれません。

今の段階ですべて決めようとしないでもう少し伸ばして幹の太さがついてから切り戻して作ったほうがコケ順(根元から枝先にむかって段々細くなること)がよくなると思いますよ。 - ハル さん 2024年03月28日21時27分

- 先日はアドバイスありがとうございます。

やはり立ち上がりの部分が気になり、また少し手直ししました。懸崖風になるといいのですが、これでしばらく育ててみます。

本を読んでもわからないことが多いので、キミさんに見ていただけて嬉しいです。またわからないことがあったら質問させてください。

この度はお忙しい中どうもありがとうございました。 - アヤ さん 2024年03月31日06時49分

- キミさん、もみじの種類について詳しかったりしますか?

先日、添付写真にある紅千鳥を買ったのですが、葉が開いて切れ目が7つあるので紅千鳥の類似品だったと判明しました。うちにある清玄に葉が開く前の形状や色付きも似ているのですが、清玄の葉がまだ開き始めたばかりで比較できません。出猩々はもっと赤色が強いので違うと思います。桂はもっと緑色が強いような気がするので、清玄でなかったら紅鶴かも?と色々考えています。盆栽園に持っていったら教えてくれますかね?

ハカマ取りと芽摘みの方法とても助かりました。ありがとうございます。今年初めて挑戦しました。細かい作業ですが楽しくやってます。 - きみ さん 2024年03月31日17時43分

- アヤ さんへ

自分は持ってる品種しかわからないので詳しいとは言えませんが

写真のものは紅千鳥だと思いました。

葉の切れ込みの数は1株に5~7だったりしますので切れ込みだけで断定するのが正しいのかわからないのです。

モミジをたくさん扱っている盆栽園なら教えてくれると思いますよ^^ - アヤ さん 2024年04月02日11時03分

- キミさん

お返事ありがとうございます。切れ込みだけで判断できないのかもしれませんね。。紅千鳥の判定の仕方というサイトで切れ目が5つだと書いてあったので類似品だと確信してしまいました。

清玄も葉が開いたので見比べてみると、やはり違う…写真の左の赤っぽい方が清玄です。藤樹園さんに聞いてみます! - きみ さん 2024年04月02日11時22分

- アヤ さんへ

綺麗ですね~

春のモミジの芽出しはほんとに癒やされますね

そうですね、わかりませんが、切れ込みの数あまり信用していないです

樹の勢いによって葉の大きさも全然ちがいますので(吹かせ直ししたらすごく大きくなったりする品種ありますし)

有名所の品種なら私でもなんとか区別できますが、あまり出回ってないものとかはモミジを専門に扱っているような本当に詳しいところなら分かるかもしれません。 - haru さん 2024年04月14日22時52分

- キミさん

芽摘みについて教えてください。

実生1年目~5年くらいのもみじをいくつか育てています。

高さが5㎝~10㎝くらいで、少しずつ幹を太らせながら小枝の増えた木をつくっていきたいと思い、2~3年目くらいからハカマとり芽摘みを行っています。

毎年葉が開く前にピンセットで先端の芽を摘んでハカマを取って、摘んで、摘んでを毎日行ってできるだけ節間を短くしようとしています。

摘んでいる時は、とても節間の短い時に行っており、遅くなっても5㎜くらいの長さです。

なのに、葉が開きだすと、1㎝、2㎝、長いと5㎝近くにまで伸びてくるのです。

このところ毎年同じことになっていて、毎日毎日手をかけたのに、、と長く伸びた枝をみてがっくりしてしまいます、、(´;ω;`)

どうしてなんでしょう。。

春から肥料をあげたりはしていません。。

たぶん品種ものなどではないもみじです。

キミさんの動画を見ていると、苗もとても小さいポットで育てられているようですが、鉢が大きすぎるのでしょうか。。

7.5㎝のスリット鉢で育てています。

今後どのようにしたら間延びせずにちいさくかわいいもみじが育てられるのでしょうか。。

教えていただてるととてもありがたいです。 - きみ さん 2024年04月17日10時14分

- haru さんへ

お返事おくれてすみません

そうですね品種にもよりますが、本来モミジはとても伸びようとする力が強いので、ハカマとりの効果がよく現れるのはやはり樹が古くなったものとか、細根がよく分岐したものです。

大きな鉢ですと根が強く伸びるので、枝の伸びも強くなりますね。

なので、もう少し小さい鉢にしてみるものいいかもしれません。 - haru さん 2024年04月20日21時27分

- キミさん

お忙しいところお返事ありがとうございます。

とりあえず、もう少し小さい鉢に植え替えて様子をみたいと思います。 - もぐらのもぐ気候変動パネル さん 2024年05月30日18時20分

- キミさん、初めまして。

※長文、大変失礼いたします。

こちらのサイトは以前よりアクセスさせて頂いておりました。

多くの事を学習させて頂いております。本当にありがとうございます。

本日コメント投稿させて頂きました理由は、当ページにおいても、キミさんが言及していたこの件に対して、具体的な論拠を持ってきました。盆栽家にとって大関心事になろうかと思います。

【当ページ キミさんの助言より】

>ただし近年は5月頃から急に日差しが強くなるので、本格的な遮光に入る前の遮光アイテムとして暴風ネットを張っておくのもお勧め。

【その原因】

なぜ、5月頃から日差しが強くなるのか?それについてのフォローです。

結論からいえば・・・・ずっこけてしまいますが・・・・平均気温の上昇と共に、太陽光(日射)量も上昇していただけの事でした。

当方のブログのURLを引用させて頂きます。※広告設定無し。サービス提供側による強制的な広告表示はあり

こんな原理を発見して発表し始めています。

【2024最新もぐらのもぐ】温暖化および気候変動の分析結果、科学データのまとめ

https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/2024-04-14-2024-haru-matome-mogu

気象庁公式サイトから抜粋した太陽光データと平均気温データなどのミックスデータで解説しています。

CO2による人為的な温暖化の話ですが、そもそも大気総量100%のうちCO2は0.04%のみです。そんな極めて微量のCO2が太陽光の上昇分に相当するエネルギーを放出?する事は無いでしょう。

盆栽の話になりますが、小生は経験10年ほど(観葉植物の培養も含めれば30年程度)、山モミジを多く培養しています。大品から小品まで。取り木も始めています。呼び接ぎなどなど、本格的な技法も試して楽しんでいます。粗素材も含めて100鉢くらい仕掛けています。

山モミジの盆栽といえば雑木類の人気樹種ですが・・・・太陽光(日射)量が上昇している時代においては、尚更のこと葉焼けが起こりやすいように思います。

【参考】

2024年は気象庁高層観測所において観測史上最高値の太陽光(全天日射)量でした。

CO2人為的地球温暖化説においては、太陽光も上昇してきた事は最大のタブーであり、忖度により太陽光(日射)量も上昇してきた事が一切触れられないものです。しかし・・・盆栽家にとっては、太陽光量が上昇してきたこと、今、大変高い時期にある事は、自分に関わる重大な事実です。正直に教えてほしかったと思わない盆栽家はいないことでしょう・・・・

長年かけて、培養し続けて、格を上げていくのが盆栽です。

長年の中には太陽光量が高い時代も、気温が高い時代もありましょう。

常に現実を直視していかないと、我々盆栽家は酷い目に遭わされてしまう事になるでしょう。

CO2温暖化がウソか本当か?それは兎も角として、キミさんのサイト経由で、太陽光(日射)量が上昇し続けてきたこと、高い時代にある事、それゆえ遮光は早めに設置すべきという事実を、より多くの盆栽家の皆さんに知って頂ければ幸いでございます。

太陽光(日射)量が増えているという事は、平米あたりであったり、山モミジの葉の一枚であったり(個体差が大きいですが・・・・)の、カロリーベースでのエネルギー直達量を算出できる事になります。これ以上の話はコメント欄という場に相応しいものではないので控えさせて頂きますが、より科学的な論拠を元にした盆栽培養というものが、見えてくるものです。

なお、プロの盆栽士さん数名にこれらの事実を共有済みです。皆さん「納得した。正直に伝えてほしかった。今、世界は間違っている」こんな事を仰っているものです。

長文、大変失礼いたしました。

なお、入力したメールアドレスのサーバーがどうにも不調で不達事件がよく起こっています。どうもすみません。 - アヤ さん 2024年09月10日10時21分

- 被害者続出中の第二弾がモミジ軍です。

写真のように薄黒い斑点が発生してしまいました。風通しが悪かったのか、日当りが悪かったのか、水やりが多すぎたのか、葉刈りしすぎたのか原因は分かりませんが、毎月トップジンM,スミチオン、トレボン、サンヨール、マラソン、キノンド―等で殺菌殺虫剤はスプレーしていました。

葉刈りを2回目(もしかしたら3回)した後に新しい葉の奇形症状が出てきて、先週ペンコゼブフロアブルをスプレーしましたが、奇形症状が出ていないものは着実と斑点が広がっています。今の時期全て感染している葉を取ってしまうと死んでしまいそうです。2枚目と3枚目のもみじは葉刈り後に奇形の葉がでてきて発育が悪いです。

アドバイスしてください。よろしくお願い致します。 - きみ さん 2024年09月24日16時07分

- アヤ さん

こちらにもコメントありがとうございました。

わたしのモミジもことしは暑さと蒸れからかこのような葉になっているのがあります

まぁ~ことしは仕方ないかと、殺菌だけしてそのままにしている張本人なので、いいアドバイスができません泣

モミジはこのくらいの枝量なら葉刈りしなくていいと思いますので、来年からはやっても部分葉刈りか葉切りくらいにしておくといいかもしれませんね。

あとはあまりチッ素比率の多い肥料を置かないことでしょうか。組織がよわくなっちゃいますので。 - アヤ さん 2024年09月25日11時47分

- キミさん

ご回答ありがとうございます。

チッ素比率の多い肥料は避けるですか。今後は年頭に置いておきます。

去年も猛暑でしたがこんな被害は出なかったので、もしかしたら多雨・湿度の影響もあるかもしれませんね。もちろん他の盆栽の影になるようなとこにおいてあったので風通しが悪かったということも考えられますが。。

最近気温が下がり被害が出ているモミジ軍も新芽を出しています。殺菌スプレーで新芽が痛まないように見守っていきます。 - tosi さん 2024年10月25日22時24分

- きみさん、はじめまして。最近モミジに首っ丈になりました。「狂い獅子」という品種もありますが、私は「モミジ狂いじじ」となり果てました。これまで実生、挿し木でいくつか育てていますが今年は近隣のもみじ公園で許可を得たうえで、三十数種類の園芸種を取り播きしました。来年が楽しみです。そこでご教示いただきたいのは種の全く見当たらない品種が多々あるのです。時期の関係なのか、性質なのかわからないですが、モミジにはそういうことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。

- きみ さん 2024年11月06日17時22分

- tosi さんへ

お返事おそくなりすみませんでした。

「モミジ狂いじじ」に成り果てられたということで、おめでとうございます笑

たしかにモミジには裏年とかいって、種がまったく付かないことがあるようです。

樹によって、去年豊作だったのに今年はまったくということがあります。気候や日照条件もあるかもしれませんが、もともとそのような性質もあるみたいですよ。

実生しても、翌年、翌々年に発芽するものもあるので種の存続のための術なのかもしれませんね - あっきー さん 2024年11月26日14時39分

- 11月中ごろに清姫もみじを購入しましたが、まだ葉が緑で茂っていますが

もう葉がりをして良い時期でしょうか? - きみ さん 2024年11月26日17時09分

- あっきー さんへ

葉刈りは必須ではないですので、その清姫さんはそのままにしておくのがいいかなと思います。

一部紅葉始まったら葉刈りしてもOKです。

12月に入っても青々しているようなら、もしかしたら冬芽がしっかりできてないかもしれないので

そのままが安心かと....! - tosi さん 2025年03月25日00時15分

- きみさん

ご回答ありがとうございます。実は昨年の10月26日のコメントに対し11月7日ご回答いただいていたのですが、その場所がわからなくなり、あきらめていたのです。たまたま本日見つけましてうれしくなりお礼かたがた続きの質問をさせていただきました。その後取り蒔きしたモミジの多くが発芽し特に好きな品種、獅子頭、狂い獅子、置霜等がこの3月次々発芽、すくすく育っています。特に獅子頭はたった一粒しか蒔けなかったにもかかわらずトップに芽を出してくれました。そこで問題は親株の形質をどれだけ引き継ぐかということなのです。私はほぼ、先祖がえりするかもとあまり期待していないのですがひょっとするとよく似た特徴を持った品種が現れるかも、となかば密かな期待もあります。ところできみさんはプロの目で見てどのように予想されますでしょうか?「それは、ないない、特にくせのあるこの品種だもの」「100%原種帰りだな」等、専門家の経験からも何かコメントいただければうれしいです。 - きみ さん 2025年03月30日18時12分

- tosi さん

さきにおことわりしておくと、私はプロではなくでただのその辺の趣味者の1人です^^;

コメントの返信状況が分かりにくくで申し訳ないです。

獅子頭撒いて、獅子頭になったという話は結構ききますので期待は大きいかもしれませんが

でも、親木の形質そのままではなくやや縮れとかちょっと形質が違うみたいです。

いいやつもでるようなので、なんとも....私はなんでも好きですが。すみません。 - tosi さん 2025年03月30日23時13分

- 早速のお返事ありがとうございます。モミジ狂いじじでございます。残念ながら「狂い獅子」2、3日前から様子おかしくなり双葉のまましおれ、どうもお陀仏に向かっているようであります。他はすくすくと成長しており、こいつだけおかしくなりました。まったく原因不明です。やはりこの品種は話に聞いていたようにただものではないということをガツンと一発思い知らされました。一粒種でしたのでこれにて強制終了です。よく似た形状の「置霜」、「狂い獅子」は順調に大きくなっていますが、ま、実生ですから別物になるでしょうかも。それでもなお期待してしまうのです。きみさん、ご謙遜されましたが私より先輩には違いありませんのでそのお立場でのご意見、大変うれしいです。御礼かたがたまずは落胆の状況をご報告させていただきました。困難なものほど益々闘志が湧くのですね。また、挿し木とか挑戦していきたいと思います。

今後ともご指南のほどよろしくお願いいたします。 - あき さん 2025年03月31日01時05分

- 昨年購入し、先日植え替えてみました。

Y字になってる根元部分が長く(土の中にも結構あります)気になっています。

小さくしたいと思っているのですが、どのように剪定すればよいでしょうか?

取り木した方がよいでしょうか?

アドバイスいただけると有り難いです。よろしくお願いします。 - きみ さん 2025年04月08日16時26分

- あき さんへ

こんにちは、お返事おくれてすみません

腰高が気になるなら取木をやったほうがいいのではと思います。

モミジなら取木とっても簡単ですよ

今取木すると萎れますので、時期は5月~6月頃か来年の2月頃がいいと思います。

取木して、根が出て、切り離すときには、添付のように少し向きや傾きを変えて、

主と副を決めてあげると姿としてまとまるかなと思います。

剪定は芽のあるところを残して、任意の長さでいくらでも切り戻しができますので恐れずにやってみてください。 - あき さん 2025年04月09日14時40分

- お返事ありがとうございます。

添付を見ることができません。もう一度お願いできないでしょうか? - きみ さん 2025年04月10日17時24分

- あきさん

すいません、添付し忘れてデータも削除してしまったので書き直しました

参考までに(m_m) - 太田佳吾 さん 2025年04月19日15時19分

- お久しぶりです

もみじについて調べていたのですが、獅子頭もみじと琴姫もみじの違いが全くわかりません(2種類とも縮れ性?で、芽吹きがよく、節が詰まっている?)

なのでこの2つの違いを教えていただきたいです。

(芽吹きの色、葉の大きさ、形、こうようの色等々)

また、このもみじの種類はわかりますでしょうか? - 太田佳吾 さん 2025年04月19日15時32分

- お久しぶりです

もみじについていろいろ調べてみたのですが、獅子頭もみじと琴姫もみじの違いがわかりません(2種類とも縮れ性?で節が詰まって芽吹きがいい?)

見た目も一緒に見えてしまう…

なのでこの2種類の違いを教えていただきたいです。

芽出しの色、葉の大きさ、形、こうようの色の違いなど…

また、このもみじの種類はわかりますでしょうか? - きみ さん 2025年04月21日18時41分

- 太田佳吾 さん

すみませんPNGだと読み込めないのか写真がみられないのでなんともですが

獅子頭と琴姫は葉っぱの形がぜんぜん違うはずなので、同じに見えるなら品種表示がまちがってるのかもしれませんよ。

獅子頭はおっしゃるとおり縮れてますが、琴姫には縮れはないと思いますので - しゅうじ さん 2025年05月12日23時59分

- きみさんへ

こんばんは。

ちょっと見難いかもしれませんが、山モミジの写真を送ります。

今朝、葉にしみのような点々がたくさんあることに気が付きました。全ての葉にあります。数日前まではこのようなしみはありませんでした。

これって病気ですか。

もし病気なら薬剤で直したりできますか。2週間ほど前にダコニールとスミチオンを混ぜて1000倍くらいに薄めて散布しましたが、それって影響あったのでしょうか。

今のところ葉が枯れ始めているということはありませんが、ほっといて秋の紅葉が楽しめそうでしょうか。

毎朝出勤前に水やりをしながら見るのが楽しみだったので、病気だとしたらちょっと残念です。

教えてください。よろしくお願いします。 - きみ さん 2025年06月03日16時59分

- しゅうじ さん

みたところ薬害かもしれませんね。

これ以上ひどくなることはないと思いますが、今年はこのままのほうがいいのではないでしょうか。

葉刈りして吹かせ直しというものできますが、今後はうどんこになるかもしれませんし。 - CR さん 2025年09月08日11時16分

- こんにちは

もう9月に入ったので秋肥を与え始めたのですが、「秋肥は気温が下がってくる8月中旬以降から始め、9月には終わらせて紅葉を促してやります。」というのは地域にもよりますが東京の場合は近年の猛暑を考慮すると9月中旬頃~10月まで置いておいても紅葉に影響はないでしょうか問題ないでしょうか。寒冷紗もこの強い日差しの中で外してしまうとモミジだけでなく五葉松等の葉も焼けてしまいそうです。今日も34度まで上がる予想で9日間先まで30度越える日が続きそうです。よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2025年10月03日08時04分

- CR さんへ

かなりお返事がおそくなってしまいもうしわけないです

日除け外しは地域によりますよね、うちは最低気温が秋の動きになったら外しています。

秋はできるだけ日当たりよくしてあげたいです

秋肥は9月いっぱいで追肥やめておくほうがいいんじゃないでしょうか

紅葉に影響することはあまり感じませんが、芽が伸びてきたりするのが怖いのです - よーく さん 2025年10月05日13時58分

- きみさん、はじめまして。

盆栽初心者で今年、種からもみじを育て始めてみたものです。幹を太くするには伸ばす方が良いと聞いて伸びるがままにした結果、今は1m程までひょろひょろと伸びてしまい、枝分かれもせず、縦に細長いものになってしまいました。また、下の方についていた葉は先が枯れてしまったりしたので切ってしまったため、上の方に若い葉だけがついています。

ここまで縦に長いものにしようとは思っていなかったのでいろいろと調べた結果、葉が落ちた後に半分ほど切り戻して、来年は芽摘みなどをして縦の成長を止めてみようと思っています。

しかしそうすると葉の出ている部分の存在しない裸の木になってしまいそうなのですが、また枝や葉は生えてくるのでしょうか? - きみ さん 2025年10月15日17時56分

- よーく さんへ

作りかたはひとそれぞれちがうのですが、早く太らせるためにかなり伸ばしたままにして、切り戻してから芽をださせて作る方法ありますね

その場合はただ棒のままのばしては変化がなくなってしまうので、根元にしっかり針金かけておくと癒着して幹はより太くなり、芽も多く出るので、つくりやすいのです。

たぶんよーくさんの木はまっすぐだと思うので、「盆栽」にするにはちょっとむずかしいのですが

肥料もあげていて元気なら、落葉後くらいに枝もないところで短く切りもどせば芽ができます。

このとき節のような箇所が確認できれば、その上で切ればより確実に芽ができます。

樹勢などが心配なら、小さくすることだけ考えないで、取り敢えず芽がでそうなところまで実験的に切り戻してはどうでしょうか?

モミジは芽吹きいいですので、落葉後すぐか、春先2月下旬とかに剪定しておけば次の枝の準備をしてくれると思いますよ。 - shu さん 2025年11月19日13時08分

- 南天の植え替えで悩んでおります

モミジではなく申し訳ありません

質問する場所がわからずこちらから差し上げます

赤南天ですが

葉っぱがしおれ気味で、水やりでも治りません。

また紅葉気味になってきており

それは根に負担がかかっている時

紅葉するとの記事もネット上で見ました

最近はかなり落葉もかなり多くなっています

紅葉、黄変している葉はかなり落ちやすいです

病気かと思い、農薬を散布したのですが

変化はなく、、、。

鉢が大きさに合ってない気もしており

一度根の状態を確認し、少し根を整理して

同じ鉢に植え替えようと思うのですが

このまま春まで待つのと、一度根を整理するのは

どちらがいいでしょうか?

予算の都合とスペースの関係で

大きな鉢には変えるのが厳しい状況です

アドバイスよろしくお願いします - きみ さん 2025年11月27日17時25分

- shu さんへ

玄関に南天ですか、いいですね~

これはお迎えしてどのくらいのものなんでしょうか。

紅葉するのはいいとして、緑の葉に生気がないのでちょっと心配ですね。

鉢の大きさは問題ないですが、土がいつまでもジメジメしていたり、根詰りなどしてないでしょうか。

このくらいのサイズなら結構かわいていても、南天は平気ですよ。

葉の具合みるとなんとなく、土の中にコガネムシとかネコナカイガラムシとかいそうな気がします。

つまり根の問題ですね

曝いてみないとわかりませんが、オルトランの顆粒などを株元に少し撒いてみてはどうでしょうか。

あまり今からは植物も吸収浸透活発ではないと思うので、おまじない程度ですが

可能なら土の状態を確認してみたほうがいいかもしれません。 - shu さん 2025年11月29日02時19分

- きみさんへ

モミジでないのに

ご丁寧に御返事ありがとうございます!

状況について返答しますと

◎こちらは3年目ぐらいになります

◎土がずっとジメジメはない気がします。

ですが、成長した葉は、水あげてもずっとしおれた状態で

高さも2m超えなのですが鉢も小さめ、

水をやっても、すぐ鉢から出てきたりするので

根詰まりかもと思っていました。

◎コガネムシなどのことは考えてみませんでした

ちょっと幹を揺すってグラグラしないか見てみます

オルトランも土に混ぜ込んでみますね

◎根の状態を見たいのですが、

もう今の東京の気温だと厳しいのかと不安です

根を見て、根を整理するべきか、春まで待つ、どちらがいいでしょうか?

何度も恐れ入ります

よろしくお願いします - きみ さん 2026年01月01日16時29分

- shu さんへ

すみませんまたおくれてしまって。

明けましておめでとうございます

鉢はそんなに小さくみえませんが、ジメジメしているわけでもなくて葉が萎れているのなら、

水を充分にあげれてないのかもしれません

水が底穴から抜けるまであげてますでしょうか?

土の中まで充分に水が届いてないなら逆に水切れをしている可能性もありますし。

いろんな可能性があるので難しいですね。

あと植替えですが、都内はそんなに寒くないと思いますし南天は寒さにかなり強い樹種なので心配ないと思います。

でも霜が下りるとかなら、植替えした後は軒下においとくのがいいでしょうね。