黒松(クロマツ)の育て方

投稿日:2019/08/25 更新日:2020/06/25

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

剛健で暑さや寒さに強い黒松は、初心者でも育てやすく、盆栽の代名詞と言える樹種の1つです。

その萌芽力の強さから、芽摘みや芽切り、葉すかしなど「抑制」をかけながらの培養が基本で、短く締まった枝葉を作る方法が発明されています。

松の手入れで重要な短葉法は、樹が充分に元気であることが前提ですから、培養環境の整備や水やり、肥料などしっかり管理し適期の手入れに備えられるようにしましょう。

1. 黒松の培養の基本

黒松の管理場所

黒松は照葉樹でとても陽を好む樹種で、短く締まった葉を作るためにも日照は欠かせません。年間を通じて朝から夕方まで日当たりと風通しのよい場所に置いてください。

暑さや寒さに強い樹なので、厳寒期でも乾燥した強風を避ける程度で、特別な保護は必要ありません。

ただしミニサイズの樹や樹勢の弱っているもの、強い針金かけや太い枝を剪定したものなどは、軒下やムロに入れるなどの対策が必要です。

黒松の灌水

多少乾き気味がよく、鉢内部まで乾いてから水やりするのがいいですが、あまり神経質にならなくても大丈夫です。

もともと水を好む樹種ですし、樹形作り段階の養成木では、多肥多水で肥培しながら2番芽を出させる方が早く良くできます。

基本1日朝夕の2回。夏場は乾きも早いので1日2~3回を目安に灌水してください。水はけのいい用土に植え付けて、灌水したらすぐに水が抜けるような環境がベストです。

黒松や赤松は葉水の効果も高く、葉水を与えると皮の荒れがよく出るようです。毎日与える必要はないので、気がついたときに実行してください。

ただし松類の場合は夕方に葉水を与えると葉が長くなる原因になりますから、日中にやるのがいいでしょう。

黒松の施肥

樹勢の落ち着いた完成木はやや控えめですが、仕立て段階なら多肥多水培養をしたほうが良くできます。

春肥は4月から始め、梅雨を除く成長期の間は継続的に月1回のペースで肥料の交換をしてください。

植替えをしたものは2週間~20日程過ぎてから少量から施肥を開始。肥料は油かす単用で充分ですが、秋はリン酸やカリウムの配合を増やすのがいいでしょう。

2. 黒松の苗木の入手法

基本的な幹模様が出来ていて、芽摘みもなされている半完成木は盆栽園にありますが、実生3~4年の手頃な素材なら園芸店でも見かけます。

ただし園芸店にあるものは基本的な芽摘みや芽切りがされていないので小枝も少なく、単調な螺旋模様が付けられているようなものが多いので、盆栽として作るにはそれなりの仕立て直しが必要です。

実生苗を買う場合はある程度太さがある元気なものを選び、その樹の個性をよく観察して基本の樹形作りから始めてください。

山取りは勧めませんが、種を拾って実生するのもいいものです。葉性のいいとされる三河黒松の種は通販や即売でも見かけますから探してみてください。

あまり挿木や取木の発根はよくありませんが、芽切りした新梢を挿しておくと1~2割は発根します。数多くさせばいい素材となるので是非「新梢挿し」にも挑戦してみてください。

3. 黒松の病害虫と対策

培養環境さえ気を付ければ害虫や病気に罹るようなことはないのですが、新梢にはアブラムシやカイガラムシ、マツカレハ(マツケムシ)、マツノシンクイムシ等が付くことがあります。

また、気温と湿度が高くなってくると「葉ふるい病」や「すす葉枯れ病」などが発生することがあります。

葉ふるい病は葉に淡褐色の病斑が出て最後には落葉する病気で、すす葉枯れ病は葉の中央~先端にかけて灰褐色になり枯れてしまいます。

松に発生する病気は樹勢が弱っていたり、長雨にあたって根が傷んだものなどに発生しやすいので、日頃から樹勢を落とさないような培養を心がけることが1番。予防にはやキノンドー銅水和剤やマンネブダイセン水和剤などの殺菌剤を定期散布してください。

4.黒松の適期作業

黒松の作業カレンダー

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

植替え |

芽切り・葉すかし |

||||||||||

強剪定 |

芽摘み |

||||||||||

針金かけ |

|||||||||||

施肥 |

|||||||||||

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

芽切り・葉すかし |

植替え(完成木) |

||||||||||

芽かき |

剪定 |

||||||||||

針金かけ |

|||||||||||

施肥 |

|||||||||||

| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

古葉取り |

|||||||||||

剪定 |

強剪定 |

||||||||||

針金かけ |

|||||||||||

施肥 |

冬期保護 |

消毒 |

|||||||||

植替え(3月中旬~4月中旬)

ミドリがほころんで来た頃が植替えのタイミング

植替え時期は3月中頃から4月にかけてが適期で、硬く閉じていた冬芽がほころび出すタイミングがベスト。

関東を中心とすれば春の彼岸頃が絶好期で、黒松の新芽はソメイヨシノの開花とほぼ同時期のため、桜前線の進みに合わせて植替えするといいと言われます。

松類は適期さえ守ればしっかり根処理しても平気ですが、成長が遅いだけに根の伸びも弱く、元ある状態まで回復するのに最短でも1年以上かかってしまうので、一度植替えたら数年はそのまま保ち込みます。

ただし前年から吸排水の悪かったものや、入手したもので土の状態の悪いものなどは一度根の状態を確認するためにも植替えが必要になってきます。

養成木の植替え

樹勢の強い養成木では、底土と周囲の土をほぐし全体を1/2くらいまで整理します。

松類は雑木と違って根の張りも遅いので、切り戻しで弱った根が元の状態に回復するだけでも1年はかかります。

2年目から樹勢が付いてくるので、3~4年目にまた植替えるを繰り返すことが樹勢を長く維持するポイント。

ゴロ土には荒目の矢作川砂や軽石などを敷き、赤玉主体に川砂を多めに配合した水はけのいい用土を使ってください。特に多肥多水管理をする若木の場合は、灌水してもサッと水が抜けるくらいの用土が好ましいです。

完成木の植替え

菌根菌は宿主植物の生育を助け、病原菌から守る働きをしている

樹勢の落ち着いた完成木では、植替えの間隔も4~5年に1度くらいでよくなります。

菌根菌が共生している場合は、菌根によって供給される水や栄養分(主にチッ素やリン酸)のお陰で水や肥料もさほど必要としなくなる上、芽の伸びも弱いのでほとんど手入れ入らず。

菌根菌が病原菌の侵入も防いでいるので病気にかかりにくくなり、軽い芽摘みや切り戻し、秋の古葉取りくらいで充分形や樹勢を維持できるようになります。

ですが長く植替えないでいると根詰まりで樹が弱ってしまうので、5年も6年も植替えないのも考えもの。古木ほど樹勢が落ち始めてからでは遅いので、根詰まり具合を見て植替えしてください。

完成木の植替えでは、全体の1/3くらいを限界として底土からほぐし、周囲の古土も落としてください。あまり切り込むと新根や枝が強く伸びて若返り、せっかくの古木感を失ってしまいます。 また、植替えの際に採取した菌は、植え付けの時に新しい用土に混ぜておくと効果があると言われています。

黒松や赤松は年中根動きがあり、秋の植替えも可能。8月下旬~9月中旬頃までの植替えなら年内に根が充分動き出しているので、冬の保護もさほど難しくなく、春からの成長も緩やかなので完成木の植え替えは秋の方が適していると言えます。

芽摘み(4月中旬~5月)

クロマツの新芽は産毛のような鱗片で覆われたつくしの様な形で、そのままにしていると枝分れのないまま枝が徒長し、葉も長く伸びてしまいます。

クロマツの芽摘みは、新芽の葉がまだ開きださない「ミドリ」の状態のうちに適当な長さで摘み取る作業で、将来の樹高を抑えたり、枝数を増やしたり、樹冠を構成する枝をバランス良く整える効果があります。

クロマツのミドリは枝の強さによって伸び方に差があり、強い枝では1箇所から複数の芽を出してきますから、まずは強い芽を元から摘み取り、向きの良い芽を2つ残すようにしてください。

芽摘みは摘む長さや芽数を調整することによって、各枝の力を平均的にすることができます。

残したミドリが長いようなら半分~1/3くらいを目安に摘み、弱い枝から伸びるミドリはそのまま伸ばすか長めに摘むなどして、全体的にバランスの取れた枝を育てるようにしましょう。

芽切り、葉すかし(6月中旬~7月上旬)

新梢を古枝との付け根の部分で切ることを芽切りといって、葉すかしとセットで行う

芽切りはほぼ完成に近いクロマツやアカマツの葉を短く作り上げるための方法で、短葉(仕立て)法の1つとして知られています。

7月頃になるとミドリがすっかり伸びて葉が開いてきますから、その新梢をハサミで元から切り取ってください。

芽の強さは春に芽摘みをしておいても差がありますから、芽数の多い大きい盆栽ではまず下枝などに付く弱い芽から先に芽切りし、5日~1週間ほど経ってから強い芽を芽切りして、平均した芽を揃えるようにしましょう。

枝数の少ないミニ盆栽では、より短い葉にするために切込む時期をやや遅らせて(7月中旬~下旬頃)、一度に全ての芽切りをする方法が一般的です。

また、芽切りと同時に行う葉すかしも欠かせません。芽切り後、切り残した2年枝の古葉が3~4本くらいになるように葉量を調整しておいてください。

葉すかしをすることで枝先がごちゃごちゃにならず、残した古葉の間に2番芽を持たせることができます。

2番芽は半月もすれば形成されますが、伸びる力が弱いので葉も短くなり、秋頃には枝がちょうどよく締まった樹姿を観賞することができます。

マツは普通、年に1回しか芽を出しませんが、芽切りをした樹は年に2回芽を出させることになり負担もかかります。

芽切りができるのは樹勢が充分にある樹であることが絶対条件ですから、その年に植替えした樹や、弱っている樹はもちろん、完成木でも樹勢次第では芽切りを見送るようにしましょう。

芽切りを毎年行うと幹太りはほとんど期待できませんから、ある程度樹ができた段階の樹に対して行うようにしてください。

芽かき(8月下旬~9月)

芽切り葉すかし後伸び出したばかりの2番芽。この場合は3つ伸びているので、もう少し固まってきたら2つに減らす

芽かきは芽切り後に吹く複数の2番芽の芽数を調整する作業です。

芽切り後1ヶ月もすると、葉すかしで残した葉元や切り口付近から2番芽が出来てくるので、その中で位置のいい芽を残して芽かきをします。

複数の芽をつけたままにしているとその部分が太くなってしまうため、ある程度2番芽が出揃った段階で、2芽2芽になるように不要な芽を元から掻き取ってください。

剪定(10月中旬~12月上旬、2月下旬~3月中旬)

不要枝の剪定は秋、太枝の剪定は芽出し前が適期

広義では生育期に行う芽摘みや芽切りも剪定技術の1つですが、樹形を整えるための剪定は厳寒期(1月~2月上旬)を除いた休眠期間中に行います。

休眠期間中は樹液の流動も少なくなるため、剪定後の痛みが少なく済むというメリットがあります。10月中旬から3月中旬頃までは松類も休眠状態となりますが、厳寒期に強い剪定や針金かけをすると、枝枯れを起こしやすいため注意してください。

10月中旬~11月頃は、葉もすっかり固まり生育も休止している時期ですから、不要枝の間引き剪定や軽い整枝ができます。特別な保護室がない限りは、太枝の剪定や強い矯正は避けてください。

新芽が動き出す前の2月下旬から3月中旬頃は剪定整枝の最適期で、太枝の剪定や改作のための強い曲げ付けなど、多少の損傷でも回復が早く、傷口の肉巻きも良好です。

針金かけ(10月中旬~12月上旬、3月~4月上旬)

軽い整枝は厳寒期前、思い切った整枝は3月~4月上旬が適期

黒松を始めとする松柏類の針金かけは、厳寒期を除く休眠期から生育活動が始まる直前までが最適期。剪定と同様に、枝向きの軽い矯正は厳寒期前に。改作のような強い曲げ付けは芽出し前が回復も早くなります。

針金かけや太枝の剪定を成長期に行うと樹液が止まらず枯れ込むことがあるので、必ず適期を守ってください。

黒松は古枝でも曲付けできますが、1度で曲げずに数年掛けて曲げる気持ちで行ってください。

太枝や幹を曲げる場合は、アルミ線よりも銅線のほうが大胆な曲付けができます。多少割れが入っても水吸いが生きていれば平気なので、向きを定めしっかり針金を効かせることが大事です。

古葉取り(11月中旬~12月)

古葉取りは前年からついている古い葉を取ることで葉の量を調節する作業。

内容的には、芽切り後の葉すかしと同じで、前年葉や前々年葉を透かして枝内部の日当たりと風通しを改善し、葉の間で越冬する害虫を付きにくくするなどの目的があります。

古葉取りで葉量が減ることにより樹勢も抑えられるので、翌年の新芽の伸びを抑制する効果もありますが、あまりやり過ぎると反って樹勢を落とす原因になるので、目的や仕立て段階で調整してください。

5. 関連ページ

黒松(クロマツ)はマツ科の常緑針葉高木で、元は北海道を除く日本の沿岸沿いに自生していたものが全国に植林され自生化しています。日本と朝鮮半島が原産で、塩害に負けず……

黒松の芽摘みは新芽の長さを一定にして小枝を充実させる目的で行うもので、芽切りや葉すかしなどの一連の手入れは針葉を短くする(短葉法)ための大切な作業です。松類は成……

コメント

- ようじ さん 2017年12月13日15時29分

- キミさん

盆栽を始めたばかりですが、いつも勉強させて

いただいています。

1点教えて下さい。

初めて買った黒松(幼木)ですが、最近葉の先

や葉の半分近くまで黄色くなっており、枯れて

きてるのか大変心配しています。

写真を添付しましたが、この状態は枯れてきて

いるのでしょうか?

どう対処すれば良いのでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。

なお、水やりは2~3日に1回程度でやり過ぎは

ないと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 - きみ さん 2017年12月14日11時22分

- ようじさん

コメントありがとうございます!

このくらいならよくあるので心配ないとおもいます。

消毒の時期なので、それはしっかりやっておいてください。

https://bonsai.shinto-kimiko.com/kanri/kisetu/kisetu_kanri.htm

まだまだの幼木なので、1~2年は肥培ですかね。

オシャレなお店?で売ってる黒松は、見栄えがよくしてありますが鉢や土は培養に向いていないことがあります。

土の状態が気になるので、来年の植え替えは必ずやってください( ^o^)ノ - ようじ さん 2017年12月14日20時00分

- きみさん

アドバイスありがとうございます。

少し安心しました。

先日、殺虫剤と殺菌剤の散布をして、今は

かなり気温が下がってきたので簡易ムロに

入れています。

来年の3月頃に植え替えをしたいと思います。

貴重なアドバイスありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。 - こうじ さん 2018年07月27日14時18分

- 返事つもお世話になったこうじです

黒松ハマってます

長く伸びた昨年の葉はいつか切るべきなのでしょうか?

芽切りなんかは解説出てますが

分からないのですおヒマな時にでも回答お願いできますか? - きみ さん 2018年07月28日17時38分

- こうじ さん

黒松まはってますか。わたしもはまってます。

これは2本とも芽摘みとか芽切りはしたんですか?なんともいえませんが、古葉なら今とってもいいですよ。

芽切りした後や秋に古葉とりますが、2番芽が出揃ってから取るひともいます。

葉が多すぎなら減らすんです。2枚目の黒松は中芽切りくらいはしておいた方がいいように思います。

松柏類の芽摘みも参考にしてください。 - こうじ さん 2018年07月29日18時37分

- ありがとうございます

芽切りも、芽摘みもしたつもりです

アドバイス参考に、切ってみます

ありがとうございます - めぐみ さん 2019年05月03日10時46分

- きみさん初めまして。オーストラリアに在住しているものです。

先日友人から挿し木から始めた松を譲り受けまして、全くの盆栽初心者の為どこから手を付けたらいいのか分からずご相談させていただきました。

下の部分がかなり伸びてしまっており、高さを低くして横に枝を張らせていくことができれば、と思っているのですが可能でしょうか?

松の種類は不明ですが、特徴から見ると黒松かな?と思っています。根を張ってきていますが不安定な為、石で支えています。

こちら季節が日本の真逆なので今は日本の10月頃の気温です。

お時間ある時にご連絡頂ければ嬉しいです。 - きみ さん 2019年05月04日09時15分

- めぐみ さんへ

オーストラリアから、ありがとうございます!

多分赤松だと思いますが、かなり弱っています。日当たりが悪いとこんな感じになります。

土も腐葉土?できたら水はけのいい赤玉がいいですね。水はあげすぎだと思います。

石の工夫いいですが、固定自体はちゃんとできているでしょうか。鉢にいれただけでグラグラしているようならいつまでも根つきませんから、針金を樹に巻いて、あまった針金を鉢底に通して固定するとか麻紐でグルグル巻きにするとかしないとです。

樹形はこれからいかようにもできるので、まずは樹勢を付けてあげるところからかなと思います。 - マルオ さん 2019年06月15日06時21分

- キミさん

始めまして、楽しく読ませてもらってます。

今年始めて黒松を種から育てているのですが、この先どのタイミングで1本づつに植替えればよいかを教えて頂けたら幸いです。 - きみ さん 2019年06月15日08時18分

- マルオ さんへ

かわいい黒松ですね

この草みたいな時期は軸切り挿し芽の適期ですが、数もないし下手にやるとダメになってしまうこともあるので、そのまま3本で育てて大きくなってから分けてもいいし、

今のうちに根を整理したいなら直根だけ切ってそれぞれ分けておくとかしたらいいのではないでしょうか

盆栽にしたいなら根は今のうちに作ったほうがいいですけどね - マルオ さん 2019年06月15日11時10分

- キミさん

お返事ありがとうございます。

盆栽と呼べる姿にするべく、根の整理に挑戦してみます。 - ぷろぺら さん 2019年10月22日15時20分

- きみさん

初めまして。サイト楽しく拝見しております。

半年ほど前にミニ盆栽セットを頂戴したので

試しに植えてみたところ、現在画像のように育ちました。

(3つの種で一つの鉢、2つの種でもう一つの鉢、合計5つの種を植えました)

現在油かすを与えながら水やりをしているのですが、

果たしてこのままの鉢で育て続けていいものなのか、

あるいは一本ずつ別の鉢に植え替えるべきなのか

判断に迷っています。

お時間ある時にアドバイスいただければ嬉しいです。

宜しくお願い致します。 - きみ さん 2019年10月22日21時15分

- ぷろぺら さん

このような実生の松については言うべきことが沢山あるのですけど、まず黒松の培養場所は必ず外の日当たりが良いところです。

実生半年ということではありますが、葉が長くなっているのは日照不足と過水が主な原因です。

太らせたいならば個別培養がよく、鉢は通気性のいい土鉢がいいです。

土はフカフカなものは松には向きません硬質赤玉とか岩砂利のような硬く粒の揃ったものを硬く植え付けるのが生育に合っています。

苗そのものは元気そうですね。

手入れに関しては、芽摘みや葉すかしのページを見て頂くといいと思います。

先端の葉束を残して他の葉(古葉)はとってしまったほうがいいですね

ホーム > 管理の基本 > 芽摘み > 松柏類の芽摘み - ぷろぺら さん 2019年10月26日10時37分

- きみさん

アドバイスいただきありがとうございます。

わけもわからず育てていましたので、個別培養に向けて

頑張ってみたいと思います!! - はか さん 2019年12月25日21時48分

- きみさん

はじめまして。

とても困っていましたところ、こちらのサイトを拝見させていただき

ご連絡差し上げました。突然申し訳ありません。

母が大事に育てていた黒松が最近枯れ始めてとても不安でした。

6月ごろ育成キットを購入し、種から育てました。

最初こそどんどん成長していきましたが、

ひと月ほど前、鉢が小さかったため、写真の鉢に植え替えをしてから徐々に枯れ始めました。

最初は下の葉から枯れていったのですが、最近では上の葉も変色し始めました。

毎日水やりしていたようなので、きみさんの記事を拝見して注意を促しました。

日中は日陰に出していますが、夕方は家の中に入れて育てています。

枯れた原因は水やり以外にありますでしょうか。

母は日々元気がなくなる黒松に心を痛めており、

私もどうすればいいのか分からず不安です。

よろしければアドバイスお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします…!! - きみ さん 2019年12月26日11時01分

- はか さんへ

写真見たところ問題ないと思います。下の茶色くなった葉は双子葉植物でいう双葉みたいなもので、成長して本葉が育つと不要になって枯れていくものです。新芽の部分は元気なので大丈夫です。

古葉が結構伸びてしまっているので、写真の丸印をしている新葉の塊以外は、鋏などで元から切って掃除してください。

所々残して、長いのは適当な長さにカットしておくといいと思います。

残しておくとそこから腋芽が育つので。

盆栽として作りたいなら他にもやっておきたいことはあるんですが、取り敢えず元気に育ててそれが楽しみになればお母さまも喜ばれますね。 - はか さん 2019年12月26日20時53分

- きみさん

お返事ありがとうございます!

私も母もこのまま枯れたらどうしようと不安だったので安心しました…!

アドバイス頂いたとおりに手入れして、

母と一緒に大切に育てていきます。

本当にありがとうございました! - ぶっち さん 2020年01月12日17時13分

- 今年も宜しくお願いします。

さて早速ですが、この春に植え替えを予定している黒松があります。

植え替え後は樹勢が落ちる為、今年は芽切りはやらないつもりです。

しかし、その分間延びし樹形が乱れてしまいます。

現在の樹形を維持するためには、どのようにしたらいいでしょうか? - きみ さん 2020年01月13日16時59分

- ぶっち さんへ

どのくらい間延びするかはその後の管理や樹齢にもよるのでどうでしょう。

芽摘みで少しは伸びを止められますし、夏の土用頃になれば芽が吹いたりするのであまり心配しなくていいと思いますが...

生きているので形が崩れることはよくあるし、崩れるというかその変わり様を良しとして楽しめたらいいのではと思います。 - 神之宮恒宗 さん 2020年02月19日20時42分

- 質問よろしいですか?

黒松の種を去年の春に購入し、一年ほどたって十センチ程度になったのですが、今からでも針金はかけられるんですか?お返事いただけたら幸いです。 - きみ さん 2020年02月21日08時40分

- 神之宮恒宗 さんへ

お返事が遅くなりすみません。

実生1年まだ細いですね、軽い矯正くらいならやって大丈夫ですよ^^

2~3年太らせてからやる人もいるし、細苗のうちに結んだり折ったりして癒着を利用して幹元を太くする方法もあります。

慣れないでしょうしまだまだこれからの苗なので、根元に一曲いれるくらいでいいと思います。 - 神之宮恒宗 さん 2020年02月22日12時17分

- お返事ありがとうございました。参考にさせていただきます。盆栽を始めたばかりで分からないことがたくさんあるので、また何かあったら質問させていただきます。目標はこんな感じですかね。

- 神之宮恒宗 さん 2020年02月22日12時36分

- あと、僕の名前は「かみのみや こうしゅう」です。

- きみ さん 2020年02月22日13時21分

- 神之宮恒宗 さん

100年はかかりそうですね^^; - 神之宮恒宗 さん 2020年02月22日20時01分

- そうですね。今15歳なので、あと120年は生きようと思います。長々と失礼いたしました。では。

- 神之宮恒宗 さん 2020年02月24日12時33分

- たびたび失礼します。今日公園に行ったら松ぼっくりが落ちていて、中にちゃんと種が入っていたので、植えてみようと思っているのですが、時期は今でいいんでしょうか?お返事お願いします。

- きみ さん 2020年02月24日14時28分

- 神之宮恒宗 さんへ

ちょっと遅いですけど2月一杯まではまき時ですよ^^すぐ播いてください。 - 神之宮恒宗 さん 2020年02月24日15時45分

- 只今蒔き終えました。お返事ありがとうございました。よく分からなかったので、とても助かりました。失礼します。

- king さん 2020年04月18日23時49分

- きみさん

はじめまして、昨年から松を実生して育てているのですが、どうも調子が悪そうで困っていたところ、こちらのサイトを拝見したので、突然で申し訳ないですがご連絡しました。

昨年の春頃から実生して育てているのですが、数ヶ月前から葉先の部分が茶色く変色してきました。何かの病気なのかと思い色々調べてみたのですが、どれも当てはまるように思えて判断できませんでした。

この松が現在どのような状態にあるのかご確認いただけますか?

よろしくお願いします。 - きみ さん 2020年04月19日13時47分

- king さんへ

マツにはウィルス病がいくつかありますけど、この程度ならよくある症状で、置き場所とか管理が悪いとかなければこれ以上酷くなることはないと思います。

水や肥料をやるだけでなく、定期的な消毒や葉すかしもしないといけませんね。

下の方の枯れてきれいる古葉は鋏で切り取ってください。 - king さん 2020年04月20日18時26分

- きみさん

お返事ありがとうございます。

よくある症状との事でとてもホッとしました。

アドバイスも頂けたので、しっかり手入れしたいと思います。

急な対応ありがとうございました。 - 佐藤 さん 2020年05月01日15時06分

- 初めまして。

「盆栽 (植物の名前)」で検索するとほとんどキミさんのページが出てきまして、いつもよく見て参考にしています。雑誌「盆栽世界」の記事ももちろん読んでいます。ありがとうございます。

相談したいことがあり、メールしようと思いましたが、コメントでという事だったのでコメントします。

あるところから黒松のおそらく中品の盆栽を手に入れました。

幹の感じから相当な年数がたっているものと思われます。

今までミニ盆栽を適当に(自己流に)作ったり改作してり買ったりして楽しんでいるだけで、知識がなく、どんなケアをしていったらよいか、不安です。

写真を見ていただき、どんなことに注意したらよいか。またこの個体の気になる点や世話していく上でのポイントを教えていただければ幸いです。(キミさんのホームページに載っている黒松のお世話な関しては大体は理解しているつもりです)

ゆっくりで結構です。よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2020年05月01日15時43分

- 佐藤 さんへ

いつも検索に引っかからせてしまってすみませんでした。ちょっと目障りですよね。

私もよくネットで調べ物するんですが、自分のサイトばかりヒットするので妙な気持ちになります(消して自慢ではないです)

見に来てもらってガッカリさせることがないように、努力を怠らず頑張ります。広い目でお付き合いください。

さて脱線しましたが、このような古い樹は、樹勢を維持しながらこのままの樹形を継承することだと思います。

培養の基本的なことはご存じということなので、いろいろ書くのはやめておきますね

取り敢えずの作業としては、葉が多いので葉すかし、7月になったら芽の伸びみて芽切りです。

樹勢は落ち着いているのでさほど伸びないと思いますけど、葉が長くなってしまってるので最近はなにも手入れ出来ていないのかもしれません。

まずは今年いっぱいこのままの樹勢を保つこと。長雨に当てないこと(病気になりやすい)、夏の管理を乗り切ること、休眠に入るころには不要枝を見極め、もう少し枝をすかした方が後の培養が良い感じになります。 - 佐藤 さん 2020年05月01日23時45分

- さっそくの返信ありがとうございます(*^^*)

キミさんのサイトは、自慢しても良い位の情報量だと思いますよ。

今、「基本的な培養の事は知っています」と書いた事を少し後悔しています(笑)

私もちょっと葉が多いのと伸びすぎている感じはするので、葉すかしはするつもりです。

芽きりは、あんまり芽が伸びていない様な気がする(古い木はそうなんでしょうか。私がそだてているミニ盆栽の黒松は芽がむちゃ伸びます)ので、その時に判断したいと思います。

アドバイスありがとうございます(*^^*)

あとひとつだけ質問させて下さい。

訳あって私の前にこの樹を管理していた方と、話が出来ません。ゆえに前回いつ鉢替えしたかが全くわかりません。灌水すると私のもっている他の盆栽より水が染みていきません(だいたい10秒以上かかります)。今の時期にこの盆栽の鉢替えするのはどうでしょうか?

本来なら3月位ですよね。 - きみ さん 2020年05月02日10時01分

- 佐藤 さんへ

樹勢の落ち着いた完成木では、植替えの間隔も4~5年に1度くらいでよくなります。

長く植替えないでいると根詰まりで樹が弱ってしまいますし、古木ほど樹勢が落ち始めてからでは遅いので、根詰まりしているなら植替え時期だと思います。完成木の植替えでは、全体の1/3くらいを限界として元土からほぐし、周囲の古土も落としてください。あまり切り込むと新根や枝が強く伸びて若返り、せっかくの古木感を失ってしまいます。

黒松や赤松は年中根動きがあり、秋の植替えも可能です。8月下旬~9月中旬頃までの植替えなら年内に根が充分動き出しているので、冬の保護もさほど難しくなく、春からの成長も緩やかなので完成木の植え替えは秋の方が適していると言えます。 - 佐藤 さん 2020年05月02日12時17分

- ありがとうございます!

参考にして末永く世話して行きたいです。 - むろひめ さん 2020年05月17日08時55分

- お世話になります。

本日現在、黒松の芽が未だに開き始めません。

(ツボミのままです)

それなりに芽自体は大きくなっているようですが、

このままで大丈夫でしょうか?

改善策をご教示ください。

なお、日照時間はAMの5時間程度です。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2020年05月17日18時31分

- むろひめ さんへ

お返事遅くなりすみません。

結構古い樹だと思いますが、古木は芽が弱いので今時期もこんな風なのは良くあります。

心配ないですが、芽出しが遅れるほど後の生育に影響してしまうので、霧吹きで葉水を朝晩与えてください。 - むろひめ さん 2020年05月18日06時05分

- さっそくご教示いただき、ありがとうございます。

とりあえず葉水を行います。 - あらた さん 2020年05月27日17時47分

- キミさん

はじめまして。黒松の盆栽をはじめようと思い、キミさんのサイトを参考にさせていただいております。いつも丁寧な記事をありがとうございます。

この度、ネットを介して個人の方から黒松を購入したのですが今後の手入れの方法についてご教示いただきたくご連絡させていただきました。

盆栽の状態は添付の写真をご確認いただきたいのですが、伺いたいこととしては以下の点となります。

・芽摘みされていないようですが、芽が1か所につき1つ程度しか出ていないようなので、この場合は7月に芽切りするのがいいでしょうか?

・写真で見るよりも実際はもっと黄緑色の葉をしているのですが問題なさそうでしょうか?一部先端以外が枯れている葉もあります。

・去年の葉で葉切りをしている箇所としていない箇所があるようです。これは今年の葉切りのタイミングで長さをそろえるのがいいでしょうか?

それ以外でも、もし今後気を付けたほうがよさそうなことがありましたらその点もご指導ご鞭撻いただけますと幸いです。

何卒、よろしくお願いいたします - きみ さん 2020年05月28日10時09分

- あらた さんへ

こんにちは、コメントあとがとうございます。

質問に1つづつ回答(考え)をかきますね

・芽摘みするほど伸びないようなので、7月の芽切りまで伸ばしてください。

・葉が黄緑なのは日当たりが悪かったり肥料がたりてなかったのかもしれないですね。でも急に効かせるとよくないので、緩効性の油かす、有機肥料を置いて、日当たりいいところで育ててください。写真写りかもしれないですが、土が黒っぽくやや水が多いような気がします。これから作る樹なので、できれば釉鉢でなく駄温鉢で培養したほうがいいと思います。

・葉切りは絶対やらないといけない作業ではないですが、長すぎると思ったら半分~2/3くらいの長さまで切ってもいいです。

芽切りをした場合、残した葉の存在がおおきな役割をしますから、枝が弱いところはなにもしないで力つけたほうがいいですね。切るのはいつでもできますから

たまたま室内でお皿に載せている時に撮ったものかもですが、日頃の培養は日当たりのいい外で育ててください。

黒松は水も好きですが特に乾いた時間も必要です。腰水していつも土が湿っているのは根腐れするので注意してください - あらた さん 2020年05月28日10時58分

- きみさん

早速ご指導いただき、ありがとうございます!

すべて承知いたしました。

写真については室内に移動してきたものですので普段は外で育てるようにしております。

鉢の状態については届いた直後の写真となりまして、その段階で土が湿っていたため黒っぽくなっておりますが乾かし気味に育てていこうと思います。

打温鉢への移し替えについては適期に行なおうかと考えておりましたが、状況みつつ対応しようと思います。

盆栽について書いているサイトは結構ありますが、キミさんのように丁寧に書かれているところはあまりありませんので、大変助かっております。

これからも拝読させていただきます。 - きみ さん 2020年05月28日13時51分

- あらた さんへ

温かい内容のコメントをあろがとうございます。

お陰でまた頑張れます

これからも宜しくお願いします - ニャントス さん 2020年05月28日14時25分

- キミさん

はじめまして。

コメント失礼いたします。

現在、盆栽を始めて1年半が過ぎました。自分自身まだまだ知識不足なところがあります。

この黒松ですが下枝は色合いも良く、新芽も順調に出ていますが上枝部分は色合いも悪く、新芽がなかなか成長しないところであります。

写真を添付してありますので何かアドバイスはありませんでしょうか??

(1pic.上枝の色合い)

(2pic.下枝と上枝の色合い差)

(3pic.用土の状態)

原因が何なのかわかる範囲で教えてください(;o;)

よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2020年05月29日07時54分

- ニャントス さんへ

はじめまして。コメントありがとうございます。

個体差でも葉色の違いがでますが、葉が黄色くなるのはチッ素や硫黄などの微量成分の欠乏によるもので、土壌環境の悪化や根が傷んで吸収効果が下がっているのかもしれないですね。

水はけが悪くなったりしていれば竹串などで穴を通したり高い所において風通しよくしてください。

病気ではないですが、樹自体は古そうなので、樹勢を維持することが大事です。日当たり、風通しなど今後培養環境を整えてやれば次第によくなると思いますよ

樹勢のおちついた樹は、作る段階の養生木ほど肥料を効かせる必要はないです。「肥培」というより維持のための施肥をしてください。

化液アンプルはやめて油かすなどの緩効性の有機肥料がいいと思います。 - ふうらい さん 2020年06月23日09時39分

- きみさん、初めまして。

分かりやすい解説でいつも大変参考にさせて頂いています。周りに盆栽に詳しい人がいないため独学で孤軍奮闘している中、本当に助かっています。

さて、黒松について助けて頂きたく、初めてメールいたします。

4歳の実生の黒松なのですが、今年出て来た葉の色がいつまでも薄い黄緑のまま、先端から少しずつ枯れ始めて来ました。葉自体もなんとなく痩せ細って来た気がしています。今年の早春に軸を大きく切り、小さな芽から葉が出て来たものですが、出て来た枝(?)もなんだか元気が無く、シナシナになって垂れて来てしまいました(写真3枚目)。葉の間に新しい芽も出来ているものの、1ヶ月近く伸びないままです。

なんとなく根腐れを疑っているのですが、他に原因が何か分かりませんでしょうか。

もし根腐れであっても、今の時期の植え替えは良くないですよね?取り敢えず鉢の周囲8ヶ所(四角い鉢なので)、に太い竹串で穴を開けてみました。水も控えめにするようにしています。

原因と対処法についてアドバイス頂けたら大変助かります。どうぞよろしくお願いします。 - きみ さん 2020年06月23日10時51分

- ふうらい さんへ

こんにちはコメントをどうもありがとうございます。

元気はなさそうだけど、このくらいなら環境を改善して水のやり方に気を付ければ次第に元気になると思います。

しかしこのサイズで軸まで強剪定したのには何か理由があるのかと思いますけど、冬芽をすっかりとると、また芽を作るのに相当の力を消耗しますし、まだ伸びきらないうちに梅雨に入るとこういうことになるんだろうと思います

。

松は夏以降から冬芽を作る準備をします。それ取るとさすがの松でも大変なので、強剪定するなら弱い芽が育ってきてからきるようにしてください。

写真の芽はこのまま枯れるかもしれないですが、他に吹いている箇所があるなら多分大丈夫です。

根腐れというか、土をみても特に根詰りしている段階でもないですし、植替えされるのはあまり好きではない樹です。培養環(日当たり、風通し)境をよくして、樹が自然に回復するのをまつしかないかなと思います。 - ふうらい さん 2020年06月23日12時24分

- きみさん

早速のご返信ありがとうございました!

春先、今芽が吹いている位置に小さな芽あたりが出来ていたので、上を切ってしまえば枝が出来てくれるかな、と思って切ってしまいました。ちょっと急ぎすぎたようです。

まずは水を減らし、(陽当たりは良くないのですが)出来るだけ陽に当てるようにして様子を見ます。

大変勉強になりました!ありがとうございました! - ちか さん 2020年08月12日19時37分

- きみさん

はじめまして、相談に乗っていただければ幸いです。

今年の2月に種まきした黒松が少し様子がおかしいです。

緑色の鉢の子が、上の方の葉は濃い緑で艶もあるのですが、

下の方が元気がなく、細く少し紫色?みたいな色になってしまっています。

現在肥料も薬剤も使用していませんが何か行えばまだ助かるのでしょうか。

黒松を育てるのが初めてでどう対処すれば元気になってくれるのかが分からずご教授頂きたく。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2020年08月13日20時01分

- ちか さんへ

お返事が遅くなって大変申し訳ありませんでした。

この実生黒松の状態で正常なので心配しなくて大丈夫ですよ

豆類なんかの発芽で最初に出る双葉と同じで、最初に伸びる葉は本葉が伸びるまでの栄養を作る役割をしていて、本葉が生長すれば無くなるものです。

自然に枯れ落ちますが、できれば鋏で根元の所から切ってください

そこから芽が吹くことがあります - ちか さん 2020年08月16日09時38分

- きみさん

お返事ありがとうございます。

正常とのこと、安心しました。

初めて種からか育てていて

不安なことが多いですが

こちらで勉強させてもらって

丈夫な子に育てたいと思います。

今日早速ホームセンターに行ってハサミ買ってきます!

ありがとうございました。 - K子 さん 2020年09月11日14時03分

- きみさん、はじめまして。

昨年、桜の盆栽を入手してから、親子で盆栽に興味を持ち始めましたK子と申します。

先日、ネット通販で、黒松と五葉松の苗を購入しましたが、植え替えは春じゃないと駄目なんでしょうか?

黒松は、赤玉土に植えられているようですが、5本寄せ植えなので、窮屈そうで、別々の鉢に植えたいと思っております。

五葉松は、砂?のような土に植えられていて、挿し木?なのか枝が横から出ております。この砂が排水性が悪く、夏でもずっと湿っている感じで、早く赤玉土に植え替えたほうがいいのかな?と悩んでおります。

お忙しいところ、素人が変な質問をしてすみません。教えていただけたら、有難いです。 - きみ さん 2020年09月11日17時17分

- K子 さんへ

はじめまして^^

植替えは秋の今頃も適期ですが、ご覧の通り若い苗木ですし、黒松の実生ポットは特段窮屈ではないです(同じような実生苗なら我が家にも大量にあります)。今根を切ると冬の管理に注意がいるので、水管理だけ注意して春に植替えした方が後の生育に影響しません。太らせるために緩めたいとかなら今でもいいですよ。

五葉松のほうは、掘って接ぎ目を見てみないと分かりませんが、挿木ではなくて多分枝を継いであります。左に伸びてる枝は台木の名残と思います(それか実生で枯れたか)。こちらは継いだ枝を大事にして小枝をじっくり増やしていく必要があるので少なくとも4~5年はかかりそうですね。

過水に弱いので、水やりが不安のようなら水はけいいつ土に植替えるのはいいと思います。

今は肥培の時期です。

油かす肥料をメインに10月いっぱいは栄養を与えてください。 - K子 さん 2020年09月11日19時33分

- きみさん、早々のお返事ありがとうございます!

黒松は、特に窮屈じゃないのですね!素人なので、危険は冒さず、春までこのままでいきたいと思います!^^

五葉松は、乾く時間がほとんどないのはやはり駄目ですよね。。。赤玉土に植え替えようと思います!

うちの子が小さな松を見て、可愛い可愛いと喜ぶので、枯らしてはならない!とすごくプレッシャーになっています。^^;

きみさんにアドバイスをいただけて、心が少し軽くなりました。ありがとうございました!! - きみ さん 2020年09月12日13時53分

- K子 さんへ

黒松が窮屈そうではないか、五葉松の水はけがわるいのではないかと、気がつかれるのは素晴らしい感覚と思います。始めたばかりの人の中には、水やり過ぎとか乾いているとかそういう感覚さえつかめず枯らせるひとも多いです。

このまえ見るからに枯れている松に1日3回みずやりしているという人を見て考えさせられました。

お子さんのためにも、立派な松になりますように^^

また何かあればコメントください。 - K子 さん 2020年09月13日10時10分

- きみさん、連続投稿すみません

昨日の夕方、上記の五葉松の苗を植え替えたのですが、、、

ポットの真ん中は1.5㎝~1㎝の石?大きい赤玉土?がゴロゴロ入っていて、砂や石を洗い流すと、真ん中は巨大な空洞でした。根っこがポットの片方の端と底にあり、底の根っこはどくろを巻いて、真っ黒に根腐れしている部分がありました。購入してまだ1週間経ってない苗なんですが、、、

1日半くらい水をやっていない苗だったのですが、ポットの底の根っこで栓をしている感じで、水が全然乾いておらず、砂がジュクジュクでした。

初めての植え替えで、想像していたのと全然違ったので、パニックになりました。根っこは触らず植え替えるつもりだったのですが、、、真っ黒の根で触るとプチプチ切れるのは出来るだけ取り除いて、他のこげ茶の根はそのままなるべく触らずに、赤玉土と桐生砂で植えました。

この状況で、今後、どうしたらいいでしょうか?枯れちゃうかも?肥料は玉肥がありますが、植え替えばかりのものには与えないほうがいいですか?日陰に何となく置いていますが、どうしたらいいでしょうか?

植え替え中に写真を撮る余裕がなくて、つたない文章での説明ですみません。

何かアドバイスをいただければ、有難いです。 - きみ さん 2020年09月13日14時49分

- K子 さんへ

通販で買う苗はそういうことはよくあると思います。直接みて買う場合も、根元がコケで覆われていると分からないし、上の模様がよくできていても抜いてみてガッカリすることありますからね

そういうのは取木するんですけどね

五葉松の場合は根をまず回復させることです。上を作るのは次の段階ですから、まずは水はけに注意すること。乾いてから水やりすることですね

肥料は今は必要なさそうですが、2000倍以上に薄めたハイポネックスを葉水代わりに与えてください。

置き場所は真っ暗よりは、明るい日陰というか、木陰のイメージの暑くなりすぎない所がいいです

これから秋なんで、日差しも柔らかくなるのでそしたら、日当たりいい場所においてやってください。

五葉松は特に回復に時間かかるので、焦らず環境だけ整えてやって、あとは樹にお任せです。

冬は早めに保護して、なんとか春の芽出しまで持ちこたえれば望みがあると思います。 - K子 さん 2020年09月13日17時39分

- キミさん、お返事ありがとうございました!ハイポネックス、買ってきました!

苗を買ったお店に聞くべきところ、丁寧に教えていただいて、本当に感謝、感謝!!です。ネット通販で、向こうのお店は私の名前も住所も知っているので、クレーマー扱いされたら怖いし、問い合わせし辛くて。。。^^;

置き場所は、暑すぎない明るい日陰ですね!戸外での読書に丁度良いくらいの場所がいいのかな^^

頑張って看病してみます!

本当にありがとうございました!! - にまめ さん 2020年11月04日12時58分

- きみさんへ

はじめまして。

今年初めて盆栽をはじめた者です。

今年の5月に黒松と赤松の栽培キットを買ってきて種まきをし、黒松4本と赤松2本が現在生き残っています。(赤松も黒松も一本ずつ枯れました)

黒松は2本はそのまま鉢で育て続け、もう2本は子葉が出た頃切り取り他の鉢へ移しました。

赤松は切り取らず、他の鉢へ移しました。

土はホームセンターで買った盆栽用の土を使い、肥料は油かすをそれぞれの鉢に4〜5こずつ置きました。

これまでネットで調べつつ見よう見まねで育てて参りましたが、これから先どうしたらよいかが分かりません。

茎も細く、下の方の葉も枯れてきているように見えて心配です。

お忙しいところすいません。

よろしければご指導お願い致します。

写真の一枚目は黒松二本、

二枚目は切って植え替えをした黒松、

三枚目は植え替えのみの赤松になります。

どうぞよろしくお願い致します。 - きみ さん 2020年11月04日17時08分

- にまめ さんへ

こんにちは、コメントをありがとうございます。

実生1年目はまだまだこれからのものですから、この調子で冬越しさえできれば、来年はさらに違う成長をみせてくれると思います。日当たり悪いところにおいておくと太りも遅いし樹が軟弱になるので、環境をもっとよくしてあげるといいと思います。

葉は最初の頃は草みたいなちょっと平らで薄い状態と思います。常緑樹ですが1年くらいで葉の更新はありますから、茶色くなって来た葉は元からきってスッキリさせておいてください(古葉取り)。無理して葉すかしする必要ありません。現段階では枯れてきたものから整理すれば充分です。

針金かけとか芽摘みとかという作業はまだ先かと思います。まずは2~3年元気に育てて、それから盆栽としての人生(?)を歩ませる感じでしょうか。

育てていく過程で、にまめ さんも黒松のことが段々分かってくると思います。 - にまめ さん 2020年11月04日18時34分

- きみさんへ

早速の返信どうもありがとうございます!

このまま育てていけばいいとのお言葉、安心しました。

住んでいるマンションの日当たりが悪いため、日中ちゃんと日光に当たる時間がとても少なく、そのせいで幹が太くならないのかと思いました(;_;)

冬になってますます日光が当たらなくなってきたので最近は植物用のライトも買って当てています。

無事に越冬できるよう、水をあげつつ様子を見て、あとはただ祈りたいと思います(>_<)

きみさんのサイトも読み込んで、もっと知識をつけたいと思います!

この度は丁寧にお返事いただきましてありがとうございました。

これからも何かありましたら質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 - まもる さん 2021年01月21日19時48分

- はじめまして!

花屋で目があって、黒松の盆栽を買ってしまいました。

幹をぐっと太くして、枝も少し横に出しながら背を倍ちょっとくらいまでは伸ばしたいのですが可能でしょうか?

今の葉っぱの所から横に枝を伸ばす事は可能なのでしょうか?

また、買った時から幹に針金が食い込んでいます。これは外して巻き直すべきでしょうか?

質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。 - きみ さん 2021年01月22日08時51分

- まもる さんへ

葉が短くてよさそうな黒松ですね^^

太らせるのは簡単です。3月下旬頃から油かす肥料をあげて、よく陽に当てて水もしっかりやればどんどん生長します。

春から新芽が伸び出しますが、なにもせず2~3年伸ばしたままにしておくと、背も高くなるし幹も太ってきます。

今ある葉っぱの付け根には芽があるので、それを活かせば小枝もできます。

この期間は葉も長くなるだろうし、かなり姿が暴れますが、それが普通です。ある程度大きくなったらどこかで残す枝を決めて強い枝を切ったり針金かけをしないと形にならないですね。

小さいまま持ち込んでもいいと思いますけどね。

喰い込んだ針金は外してください。跡が残りますが太る過程で目立たなくなるので、大丈夫です! - まもる さん 2021年01月22日10時34分

- 早速のお返事、ありがとうございます!

あまり弄らずに大きくせよと解釈しました!

若しくは、確かにこのままの大きさでも可愛いし楽ですよね。

取り敢えず、針金を何とか綺麗に外そうと思います。

よろしくお願いします。 - 中村純子 さん 2021年03月01日16時31分

- 黒松を種から植えて、育てています。

3本ほど大きくなって、鉢が狭くなってしまったので、植え替えるか、1本抜くかしたほうがいいと思うのですが、時期的には、いつ頃、またどのような鉢に、どのような土で植え替えたらよいのか、教えてください。 - きみ さん 2021年03月03日18時42分

- 中村純子 さんへ

植替え時期は今頃から可能です。厳密には3月中旬とか芽が動き出す直前がいいですが、前倒しでも平気です。

水は辛目でよく育つので、排水のいい土(赤玉7に矢作川砂3とか)を使うとよいですね。釉薬のついた鉢は通気性に欠けるので、素焼き鉢で育てたほうが生育は良いです。 - にまめ さん 2021年03月07日16時42分

- きみさん、こんにちは。

11月に質問させていただいたにまめと申します。

質問があります。

最近の松の様子です。

ひとつの鉢に2本生えているのですが、だいぶもさもさしているなという印象なのですがこちらは分けた方がいいですか?幹の太さは3〜4ミリ程度になります。

植えた時期は去年の5月頃なので現在約10ヶ月です。

お暇なときで大丈夫ですので、返信お待ちしております。 - きみ さん 2021年03月08日09時20分

- にまめさんへ

2本植えのまま作りたいのであれば、植替えするほど土も締っていないですしこのままで良いと思います。

すこし水が多いように思います。若い樹はとくにこうなりやすいですが、葉が長いのは日照が足りないのと水のやり過ぎも影響しているのではないかと思います。

普通は、添付した写真のように古い葉を切ります。ところどころ残しておくと、そこに芽を持ちやすくなります。

残した葉も長すぎるようだったら、今時期に葉切りしてOKです。 - にまめ さん 2021年03月08日09時55分

- きみさんへ

早速のお返事ありがとうございます。

植え替えしなくても大丈夫とのこと、安心しました。

確かに水のやりすぎだったかもしれません。

アドバイス通りやってみたいと思います!

ありがとうございます。

将来的にはいかにも盆栽といったような松にしていくのが夢です。がんばります!

また分からなくなったら質問させてください!

よろしくお願いいたします。 - 木が好きですねん さん 2021年04月19日12時16分

- キミさんこんにちわ。

キミさんのサイトやYouTubeは初心者の私にとって教科書であり、見ることで勇気づけられてもいます。ありがとうございます。

じつは黒松のことで教えてほしいのです。

松ぼっくりを入手したのがあまりに嬉しく、昨年の9月に種まきしたら10月に芽が出てしまいました。

そのまま育ててたら写真のように元気に育ってます。

デカい方はこのままグングン育ちそうで目標としている15cm程度のミニ盆栽に出来なくなっちゃうのでは?と最近焦りだしました。

2つともポットの底のスリット部分から白い根が見えるくらいまで育っています。

直根の処理とかした方が良いのでしょうか?

次にする作業は何でしょうか?教えて下さい。

実生の黒松の育て方で軸切り挿し芽や針金かけ、施肥などはよくネットや動画で説明がされてるのですが、実生に関して1年目、2年目、3年目にはどんなことをしたら良いとか、コレはやっちゃダメとかのお世話方法がわからないのです。

よろしければ併せて教えて下さい。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2021年04月19日17時41分

- 木が好きですねん さんへ(※ご質問を該当ページに移動しました)

まだ1年も経っていないようなこのような苗は、心配しなくても特になにかすることはないと思います。

しかも15cmの盆栽(ミニではないかな?)を目指しているなら、最低でも5~6年は伸ばして太らせた方がいいでしょうね(樹形によりますが)

小さいクロマツの盆栽を作る場合は、この状態で幹(茎?)をグニャグニャに曲げたり、結んでしまったりして癒着肥大を期待することもありますが、太くなっても針金は効きますから、焦らなくて大丈夫です。なにか本格的にやるとしても、数年後の話です。

根が鉢底から伸びているのは、根詰りしているということではなく1本の直根が伸びて下に到達したということでしょう。飛び出した部分を鋏で切るか、一旦掘り出して直根くらい整理しておいてもよいと思います。

1年目は肥料を置かない人もいますが、私は葉が固くなってきたらグリーンキングの小さいのを少量置いています。

写真をみると、葉はまだ草のような感じで弱々しいですね。発芽のタイミングも影響しているかもしれません。肥料は当分いらないでしょう。

その代わり、明るく風通しのいい場所で管理してやってください。すでに数カ所から胴吹き?というか、芽を出そうとしている箇所があるので、その生長を見守ってください。

そうこうしていると、草みたいな今の葉っぱは茶色くなって枯れ、その代わり新しい新芽が伸びてきます。この新芽の葉は草と違って黒マツらしい固い葉を出してくる筈です。

そこまできたら、またコメントをください。

それまでは、枯らさないように育てるだけです。観察していればクロマツがどんな生長をするのかが分かってくると思います。

今後も亀更新の本サイトと動画を宜しくお願い致します。 - 木が好きですねん さん 2021年04月20日09時05分

- キミさん 早速のお返事ありがとうございます。

2〜3年はこのままで良いとのことで安心しました。

まさしく知りたかったのはその間の管理のことでしたので、すっごくスッキリしました。

何かしたくて仕方がないので直根の整理だけしてあとはじっと待つことにします。

今年発芽した黒松も併せて、大事に育てていきます。

元気に育ったらまたコメントしますのでどうぞよろしくお願いします。

※質問ページ間違いすみませんでした(汗)。 - nao さん 2021年07月01日01時23分

- きみさんへ

こんにちは!お久しぶりです。又、きみさんに助けて頂かなくてはいけません。二年目を過ぎた種から育てた子達です。春に若干の芽つみと葉透かしをしたのですが、元気に育って、このありさまです。どうしたもんでしょうか?又、葉透かしで葉を切った先端が茶色になったままですが大丈夫でしょうか?アドバイスをお願い致します。 - nao さん 2021年07月02日00時12分

- きみさん

こんにちは!前回のコメントは見て頂けたでしょうか?

黒松はどのようにしていけばいいでしょうか?又、南天の盆栽を試みておりますが、

これ又、どのようにしていけばいでしょうか?お返事お待ちしております。 - きみ さん 2021年07月02日06時31分

- nao さんへ

※ご質問の内容を該当ページに移動しました。

このクロマツはまだ苗木ですから、太らせることを第一に考えるとこの状態で問題ないです。

古い葉は写真のように、鋏で切り取って掃除してもいいと思います。

枝を出させたい箇所があれば残しておいてください。

今は完成木では芽切りと葉すかしの時期なので、この作業もちょうどいいタイミングだと思います。

もう一本も同じ考えでやってみてください。

秋になったらそろそろ最初の針金かけをやったほうがいいかもしれません。

※続けて頂いたナンテンについてですが、これは今なにかやることはないかな~と思います。

剪定は春の新芽が動く前(実を取る時を同時に行ったり)がよいですが、切るところがなければ無理に剪定しなくてもいいです。

枝も思うように出ませんが、時々小枝を出してくるので、そういう場合はその小枝を残して上の部分まで切りもどし剪定をします。 - nao さん 2021年07月03日15時09分

- きみさんへ

お返事ありがとうございました。

又、針金掛けの動画等、upしていただければ勉強になります。

以前に、きみさんから長く伸びた黒松の葉を半分に切る様にご指導して頂き、早速試みたのですが、切り口だけが黄色になり、枯れるでもなく、伸びるでもなく、この葉はこれからどう展開していくのでしょうか?

最近の様などしゃ降りの雨の中でも、松君達は外でも平気なのでしょうか?

南天は小さな盆栽仕立てにしたいので、今伸びている大きな葉は剪定して小さな葉を出させ様と思うのですが、今、剪定しても大丈夫でしょうか?それとも、春までまった方がいいでしょうか?

お返事お待ちしております! - きみ さん 2021年07月03日17時24分

- nao さんへ

>以前に、きみさんから長く伸びた黒松の葉を半分に切る様にご指導して頂き、早速試みたのですが、切り口だけが黄色になり、枯れるでもなく、伸びるでもなく、この葉はこれからどう展開していくのでしょうか?

説明不足で申し訳ないですが、マツの葉切りは葉の面積を小さくして枝の力を抑えたり、風通しをよくするために行う作業で、切った葉がどうなるということではないです。

新芽が伸びて来ているのであれば、葉切りした部分は元から切るなどして掃除してください。葉を残した部分からは芽が出ることもあるので、この位置に芽がでて欲しいなどあったら部分的に残しておいてもいいです。

>最近の様などしゃ降りの雨の中でも、松君達は外でも平気なのでしょうか?

根詰りが気になるものや、過湿に弱いゴヨウマツやキンズなどは棚下に避難しますが、基本は棚上管理のままです。梅雨明けの猛暑に注意しないといけません

>南天は小さな盆栽仕立てにしたいので、今伸びている大きな葉は剪定して小さな葉を出させ様と思うのですが、今、剪定しても大丈夫でしょうか?それとも、春までまった方がいいでしょうか?

葉刈りしたからと言って雑木みたいにどんどん芽を出すものではないですが、丈夫な樹なので別に部分葉刈りしてもよいと思いますよ。

ナンテンは陰樹なので、半日陰においてください。 - nao さん 2021年07月04日14時15分

- きみさんへ

今回も、色々なアドバイスをありがとうございました。勉強になりました。早速、芽切りに葉透かしに取り掛かります。秋には針金掛けにも試みてみょうと思います。その時には又、ご相談にのって頂ければ幸いです。

これから暑くなります、お身体に気を付けてくださいね!では、失礼致します。??? - あまかわ さん 2021年07月07日23時11分

- キミさん

初めてコメントさせていただきます。

至急のご相談でコメント書かせていただきました。

家族が大切に育てている松が、今日帰宅すると写真の状態で萎れていました。

現在、家族が入院中のためこの状態をそのまま伝えると、ショックを受けそうで、退院まで(一週間)に、元気を取り戻させたいです。

昨日までの元気だったので、唯一今までと違うとすれば、日光に当ててなかったことぐらいしか思いつきません、、、

お水は、霧吹きで朝にあげているのを見ていたので、同じようにあげました。

アドバイスいただければ幸いです。。。。 - きみ さん 2021年07月08日08時00分

- あまかわ さんへ

幼葉が萎れているのは単なる水切れか、なんらかの原因かわらないですが

まだ弱い根が水を吸い上げられなくなっている状態なので難しいです。

霧吹きでシュシュっと表面が湿るように水をやるというのは、樹勢回復にはなりますが水をやったことにはならないので、水をやるなら、ちゃんと鉢底まで水が通るまでたっぷりあげないといけません。土は中まで湿ってますか?

全く日に当たらないというのはよくなかったと思います。

クロマツは小さい芽のうちは半日陰でも育ちますが、もとはとても光の要求度が高い子ですので。

半日陰といっても結構明るいです。日陰っていうのは大事な養分も作れず呼吸だけするのでどんどんエネルギーがなくなります。

もう1本の子は元気そうなので、そっちを枯らさないように、弱っている子は問題点(水のやり方と置き場所)を改善して様子見だと思います。。

クロマツならうちにたくさんあるからこっそり差し替えてあげたい気持ちですが....

あまりお役に立てずすみません。

ご家族の方、早くよくなると良いですね - あまかわ さん 2021年07月12日08時26分

- きみさんへ

返信が遅くなり、大変申し訳ありません。

詳しいコメントありがとうございました。

返信を読ませていただいた後、早速対策をとったのですが、

日照時間等もあったのか、二本ともダメになってしましました。(;;

一応、家族には正直に伝え、また再チャレンジしようと前向きに考えてくれてます。

改めて、アドバイスいただき、本当にありがとうございました。 - きみ さん 2021年07月12日09時23分

- あまかわさんへ

あらら、ダメでしたか...

実生からならいくらでもスタートできますからね、来春になると思いますが、またやってみてください!今は挿木もできる時期なので、いろんなものを挿して作っても楽しいと思います。 - タカシ さん 2021年10月19日10時23分

- 黒松2年ものぐらいですが、10月に植え替えて

真っ直ぐに伸びていたものを切り、針金掛けをしたのです

が、この先はどうすればよろしいのでしょうか?

わかる方、教えてください。

宜しくお願い致します - きみ さん 2021年10月19日16時49分

- タカシ さんへ

敢えていうなら、古葉取りですが

太らせたいならなにもしなくて良いです。

このサイズで盆栽にしたいならば、将来の樹形を決めてもっとしっかり矯正する必要がありそうです。

グネグネに曲げるか?文人調の優しい樹形にするか?は素材の特徴と個人の趣味によります。

いわれても実際には難しいですよね、。、。

ことしはこのまま。来年は芽摘みくらいはやって、幹の肥大と小枝の充実をすこしづつやっていってはどうでしょうか。肥料置いてくださいね。 - nao さん 2021年11月23日00時23分

- きみさんへ

こんにちは!7月以来です。その後、体調は大丈夫ですか?

早速ですが、画像は種からの2年半の黒松です何度か、きみさんにも見て頂いております、消毒や葉透かし等をして今、眠っているようです。来年2月か3月頃にどれか一つ針金掛けをしてみようかと思っています。どのような針金がいいのでしょうか?又、きみさんはどちらで購入されてますか?針金は一度掛けるとはずさないのでしょうか?

きみさんなら、どれをどのように針金掛けされますか?アドバイスをよろしくお願い致します。植え替えもまだ大丈夫でしょうか? まだ、水はけは大丈夫な様ですが。 倉岡 - きみ さん 2021年11月23日07時59分

- nao さんへ

お久しぶりです^^先日退院していまはゆっくり体を休めています。

ご質問の針金かけですが、頂く質問の中で1番応えにくいものです。

それは人によって答えが違うからです。

>きみさんなら、どれをどのように針金掛けされますか?

まず苗木の枝の出方や、もともとある曲など特徴をよく観察して、どのような樹形が合うか自分で考えなければ上手くなりません。模様木、斜幹、文人、いろいろありますが、①枚目の写真は模様木に向きそうですし、2~3枚目は斜幹や文人を連想させるような形をしているので、それを目指して整枝をすえれば無理はないと思います。

わたしの場合は、アカマツなら文人にすることが多いですが、クロマツは結構強く曲げて小さくすることが多いです。

>どのような針金がいいのでしょうか?又、きみさんはどちらで購入されてますか?

松柏類には銅線がよく使われますが、アルミ線でも充分です。太さは0.8~1.2mmくらいのをよく使っています。幹にはもう少し太いものを使っています。大体曲げたい枝の1/3くらいの太さのものを使いますが、あまり太いと力が要るし、操作性がわるくなるので細目の針金を2重に巻くなどしています。

購入先は盆栽園だったり、ホムセンなどでも買っています。

>針金は一度掛けるとはずさないのでしょうか?

クロマツの場合はすこし食い込み気味になるまで掛けっぱなしでいいです(喰い込んだら外してまた掛け直しを繰り返し、時間をかけて形を決めていきます)

幹肌が荒れると傷も目立たなくなるので、多少喰い込んでも問題ないです。

>植え替えもまだ大丈夫でしょうか?

見た所まだまだ大丈夫だと思います。この様子なら2~3年は植え替えなくていいです。

がんばってください?

※同じコメントは3通届いていました。不具合があったようならお知らせください<(_ _)> - nao さん 2021年11月23日23時03分

- 早速のお返事ありがとうございました。

来年までに、きみさんのページをお手本にさせて頂き、知識的にも勉強して挑戦してみようと思います。又、困った時は助けをお借りすると思いますが、その時は宜しくお願い致します。寒くなります、お身体に気を付けてゆっくり休養して下さいね。 - きみ さん 2021年11月26日09時02分

- nao さんへ

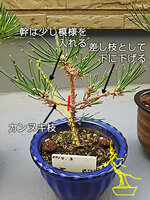

気の遠くなる話ですが、例えば一枚目は添付のような樹形を目指してもよいかもしれません。

根張りの具合もありますから、参考に思ってくださるといいかな?

コケ順を出すためには一度太らせてから芯を立て替えたりといろいろやることはありますが、まだまだ先の話なので、取り敢えずは肥培することですかね? - nao さん 2021年11月28日00時25分

- アドバイスありがとうございました。

きみさんの返信文の中に出てくる盆栽用語を一つ一つ調べては、"なるほど"とお陰様でとても勉強になります。私の松君達は、まだまだ貧弱でもう少し幹が太く(特に根元)なってくれればいいのですが、色々な方法がある様ですが自然のままでも太くなってくれるのでしょうか?何か参考になることがあれば教えください。 - きみ さん 2021年11月28日10時47分

- nao さんへ

もちろん成長しているので年々太りますよ

ただとこかで芯をとめないと、上から下まで寸胴体型になりやすいですよね... - nao さん 2021年11月30日06時46分

- 盆栽は、やはり奥が深いですね。してあげる事が沢山です。まずは針金掛けから始める事にして、少し太ってもらって、その間に(芯止めとは?芯替えとは?)勉強して私も知識を太らせる事にします。又、きみさんにお尋ねすると思いますので、その時は宜しくお願い致します?

- きみ さん 2021年11月30日15時53分

- nao さん

始めのうちは、樹がどういう成長をみせるのかもわかりませんしわからないことばかりで不安になるかもしれませんね

でも元気の育てることさえできれば、技術的なことはそのうちすんなり頭に入ってくると思います!

実際やってみるとまったく難しくないですよ。

クロマツの針金かけはそのうち動画にするつもりなので、お待ちください

焦らず愉しんでください~ - べーまさ さん 2021年12月09日14時32分

- はじめまして、今年の3月に発芽した実生の黒松です。10月末に置肥で油粕を置いたのですが、量を増やしたのがいけなかったのか?葉の色が赤黒くなってしまいました。肥料焼けではないかと思っているのですが、とりあえず肥料を除去して、毎日一回たっぷりの水をやっているのですが、この処置で大丈夫でしょうか?

- きみ さん 2021年12月09日15時36分

- べーまさ さんへ

写真を見た感じでは、枯れているのではなくて寒さに当たって紅葉しているようにみえますので、大丈夫です。土が泥みたいで水はけ悪そうなので、水のやり過ぎには注意したほうがいいかもしれないですね。

肥料ももう必要ないです。

春先まで外しておいてください~ - べーまさ さん 2021年12月09日17時31分

- きみさん、コメントありがとうございます。

なるほど、寒さの方ですか~、ちょっと安心しました。土は赤玉土と砂を混ぜたものなのですが、水が落ちてしまうのに少し時間がかかるようになってきてる感じはありますね、注意します。

ありがとうございました(^o^) - ヒョウ さん 2022年02月28日23時28分

- しんとうさん

こんばんは。

松ぼっくり入手しました。

産地は中国の安徽省(黄山があるところ)です。

販売元に種類はと聞いたら、紅葉松だと言われ、

これは絶対ないわって速攻思いました。

黒松か赤松のどっちかと思いますが、鑑定して

頂けませんか。

あと、松ぼっくりは初めてです。

一才ちょっとということで、今年はいまのうちに軽く曲げ付けして

一回り大きい鉢に植え替えして、来年から短葉をと考えています。

いまの状態での株分けは怖いので、このまま松かさが腐敗するまでひたすら待ってから、株分けして独立させるか、寄せ植えで行くかを決めたいと思います。これでうまく行くが全く自信ないですけど。いいアイデアがあればお伺いしたいと思います。

返信は急ぎませんので、お手すきの際にいつでも大丈夫です。

宜しくお願いします。 - きみ さん 2022年03月02日08時36分

- ヒョウ さんへ

「紅葉松」というのを私はよく存じ上げませんでしたけど、紅葉しやすい性の松っていうことなんでしょうかね?

この写真では黒か赤か判断するの難しそうです。冬芽のアップがあれば分かります。

アカマツは赤茶色っぽくて細かい毛みたいなものが毛羽だって生えています。

株分けしたいならボックリを壊して崩すか、そのまま腐るまで土に埋めておくものいいかもしれないですね

。短葉やるにはまだ早い様に思いますが、それは人によりなので、お任せします。

その細さのまま文人とかにするなら、短葉もありですね^^! - ヒョウ さん 2022年03月02日08時56分

- しんとうさん

おはようございます。

紅葉しやすい性ね、これなら納得します。

やっぱり株分けしないで、寄せ植えで行きますので、土に埋めます。

腐るまで何年もかかるかもしれませんが、気長に待つしかないですね。

話変わりますが、いま黒松の古葉取り、やっても大丈夫ですか。

昨夜、やり始めました。 - きみ さん 2022年03月02日09時15分

- ヒョウ さんへ

クロマツとアカマツの中間種もあるようなのでなんとも言えないですが、おそらくクロマツだと思います。

古葉取り、やっていいですよ~

効果的なのは秋~冬のうちですが、今やっても効果があると思います。 - ヒョウ さん 2022年03月02日10時11分

- しんとうさん

早速返信頂き、有難うございます!

クロとアカの中間種ですか、勉強になりました。

チャマツってとこかな(笑)

古葉取り、目が疲れ肩もこりましたが、頑張ってあと少し今晩作業終わらせます!

それでは、良い一日を。 - 太田佳吾 さん 2022年03月12日11時22分

- お久しぶりです

だんだんと暖かくなり盆栽が触れる季節になってきましたね(*´꒳`*)

根詰まり気味だった五葉松の植え替えの為新しい鉢を購入して冬の間妄想してニヤニヤしておりました(笑)

もう少ししたら植え替えしてあげようと思っています。

黒松に関係のない写真で申し訳ありません

最近、変わった樹型の盆栽が欲しく、いろいろなサイトを見ているのですが、株立の盆栽に惹かれています。

しかしこのような素材はなかなか無く、あっても高価で取引されているので手がでません。

そこで思いついたのですが、針金掛けで幹を折ってしばらくすると癒着して太い幹になるとの事なので実生の黒松を三本なりを針金で幹をしばって密着させておくと癒着して株立風になるのでしょうか? - きみ さん 2022年03月13日19時33分

- 太田佳吾 さんへ

こんばんは^^

そのような方法で株立ちみたいに作ることできますね^^

太りの早いカエデなんかわりとすぐ(といっても4~5年かかりますけど)できます。

クロマツも肥培すればよく太るのでいけるとおもいます! - まっつ さん 2022年05月01日01時09分

- 初めまして。

初めてロフトで黒松栽培キットを買い3月頃に種を植えて三本芽が出ました。1つ以外取り除いて少し大きな鉢に変えたのですが黒松の根っこの方が茶色くなり、元気がなくなってしまいました。これは水のやりすぎが原因ですか?

それとも100均の土がダメだったのでしょうか…

お昼は外に出しているので十分ではないかもしれませんが日に当たっています。

初めてで芽が出て嬉しかった反面、枯れそうな黒松くんが可愛そうです…

どうにか復活できますでしょうか?

手遅れな場合次はどこに気をつければいいでしょうか?

拙い文ですみませんがアドバイスお願い致します?♂️?♂️?♂️ - きみ さん 2022年05月02日10時34分

- まっつ さんへ

こんにちはコメントありがとうございました!

返事がおくれてしまいましたがそのあとの黒松くんの具合はいかがでしょうか?

発芽したばかりの苗は強い直射日光にあてないで、明るい日陰くらいにおいたほうがいいかもしれません。

土は蒸れ過ぎると苗が溶けてしまうので、腐葉土みたいな土じゃなく赤玉土のような排水性のいいものが適しています。

それと肥料はまだ当分あげなくて大丈夫です。

発芽したばかりのものは種(胚乳)からの養分を幾分か蓄積しているし、根は肥料を吸えるほど強くありません。また、弱っているな~と思ったときに肥料をあげるのは間違いですので、それはとうぶん使わず持っていてください - べーまさ さん 2022年06月21日20時40分

- きみさん、お久しぶりです。

去年発芽した黒松、今年の5月末に土の入れ替えをしたのですが、1ヶ月近くになる昨日、ふと気になったのですが葉先が変色してきました。

枯れ始めたのでしょうか?大丈夫ですかねえ? - きみ さん 2022年06月23日19時14分

- べーまさ さんへ

このくらいはそんなに心配ないと思いますが、もう少し水はけのいい土を使った方がいいかもしれないですね?水やりで過水にならないように注意したら大丈夫だと思います^^ - 安芸の国人 さん 2022年07月15日09時54分

- きみさんへ

いつも大変お世話になっております。

さて、黒松の芽切りについて、ご相談があります。

春先にミドリ摘みを行った松の二番芽の徒長しており、この措置・対応についてご教授ねがいま

す。

今、自分が考えているのは徒長した芽を切って芽切りしたらどうかと思ってますが、ミドリ摘み

をした上に芽摘みを行うのは樹を弱らせることになるのではないかと迷っています。樹勢は良いで

す。

以上、宜しく、お願い致します。 - きみ さん 2022年07月15日10時25分

- 安芸の国人 さんへ

こんにちは^^

たしかに芽摘みしないで芽切りするほうがいいですが、樹勢があるのであれば、芽切りして特別よわるということはないので大丈夫だと思います。

その樹がどの段階のものであるかによりますが芽摘みをしたということは比較的若い樹でしょうから、枝のコケ順をつくりたいなら中芽切り(長さを抑える)、小枝を作りたいなら芽切りといった感じで、やればいいのではないでしょうか。 - 安芸の国人 さん 2022年07月15日21時15分

- きみさんへ

お世話になります。

早速のご回答ありがとうございました。

樹の状況に合わせて対応してみようと思います。 - べーまさ さん 2022年07月29日22時23分

- きみさんこんばんは

ちょっとお尋ねなのですが、

今の時期(7月末)ではないかと思いますが、クロマツの盆栽の本に、「ミドリ摘み」は指先で折り取る・・・と、書いてありましたが、剪定鋏で切り取ってはいけないのでしょうか?また、実生から育てている黒松だと、何年目くらいから「ミドリ摘み」をやるのでしょうか? - きみ さん 2022年07月30日18時08分

- べーまさ さんへ

お返事おくれてすみませんでした。

ハサミで切り取ってもいいですよ。できるだけ垂直にいれて、切り口を小さくしておくとよいかと思います。わざわざハサミを使わなくても指で折り取れますよということです

わたしは実生からはじめたら、2~3年はなにもしないで針金だけかけて伸しています。

個体差ありますので、よく太ったやつからかるく芽摘みをして枝を増やすようにしています。 - べーまさ さん 2022年07月30日19時54分

- きみさんへ

コメントあいがとうございます。なるほどですね~わかりました。

いつもありがとうございます。 - べーまさ さん 2022年08月18日11時13分

- きみさんへ

暑いですね~

さっそくなのですが、6月21日に見ていただいた松は今のところ大丈夫です。

しかし、別の個体が危なそうなので送ってみます。

昨年3月に発芽して、切り挿し芽したものです。

今年、植え替えしたのですが、タイミングが遅かった(5月21日)せいでしょうか…あと、今は除去してますが、植え替えてすぐに置肥してしまいました。

2枚目の写真は、6月21日に見ていただいた松です。 - きみ さん 2022年08月23日15時22分

- べーまさ さんへ

お返事すごく遅れてしまって申し訳ありませんでした。

クロマツは丈夫なのでよほどのことしなければ大丈夫と思いますが、確かにちょっと元気ない感じですね。

肥料なまだ根が弱いのでそんなにいらないですし

水もあまりやると根腐りやすいと思います。(水吐けよくしているならダイジョウブですが) - べーまさ さん 2022年08月24日15時51分

- きみさん、コメントありがとうございました。

あれから、あれよあれよという間に枯れてしまいました。

植え替え日が5月21日だったのが、時期外れ過ぎたのではないかと反省しております。

今後とも宜しくです(^o^) - きみ さん 2022年08月24日15時56分

- べーまさ さんへ

あらら....残念でしたね。

こんな小さな苗の植え替えですから、根は切ってないと思うんですが、なかなか難しいですね。

五葉松は春より5月頃に植替えしたほうがいいという話も聞くのですが、クロマツはどうでしょうか。

この細かい粉っぽい白いのはなんだったんでしょうか? - べーまさ さん 2022年09月29日11時31分

- きみさん、こんにちは。

さっそくですが、きみさんからコメント頂いた「灌水してもサッと水が抜けるくらいの用土が好ましいです。」なのですが、自分としてはクリアしていると思っていたのですが、去年発芽した黒松12本(うち8本を軸切り)、今年の5月に植え替えをして、その後2本が枯れてしまいました。

更に2本が画像の通り元気がなくなってきました。 この2本に共通なのは、水やりをして、水がスーッと沈むまでに一呼吸あるのです。

もうすぐ10月なのですが、この時期に土の入れ替えは可能でしょうか? 画像の状態で冬を越せますでしょうかねぇ?越してから植え替えで間に合うのか悩んでおります。良かったらアドバイス頂けませんでしょうか? - べーまさ さん 2022年09月30日00時01分

- すみません‼️

8月24日のコメント見過ごしてました‼️

こんな小さな苗の植え替えですから、根は切ってないと思うんですが、なかなか難しいですね。

>根、切った個体があります‼️

どの苗か不明ですが、長くなってたので、切ったのか数本あったと思います。ダメでしたでしょうか?

五葉松は春より5月頃に植替えしたほうがいいという話も聞くのですが、クロマツはどうでしょうか。

>どこのサイトか?本か?忘れましたが、黒松は4月20日以降の植え替えは絶対ダメと書いてあったとメモしてます。

この細かい粉っぽい白いのはなんだったんでしょうか?

>白くみえるのは「砂」です。 - きみ さん 2022年09月30日08時20分

- べーまさ さんへ

お返事が遅くなりすみません。

お写真を拝見したところ水が多いみたいですね。水はけもわるそうに見えます

この苗サイズに対してポットも大きい(土の量が多い)ので、乾くのにも時間かかるでしょうから、

環境によりですが、水は1日1回でも多いかもしれません。

黒松の植え替えは春に新芽が伸びている間やこれから2次成長に入ろうとする時期にはあまりやらないほうがいいですね。

たとえば芽切り前に切るとかなり弱ります。伸長生長する過程では迅速に多くの水を吸い上げないといけないので、そこで根を切ってしまうと生育が悪くなってしまうんだと思います。

芽切りして、2番芽が固まってからの植替え(8月~9月)なら大丈夫な場合が多いです。

私は黒松の植え替えは(基本的にはあまりやらないですが)3月か9月にやっています。5月といえばミドリの伸びが落ち着いて固まってくる時期ですから、生育的には芽切り後の2番芽が固まった状態なんでしょうね。

その時期の植替えも、必要であればできると思います。

水はけの悪い苗で、それを改善するための植替えなら、時期に拘らずすぐやったほうがいいかと思います。

その場合も、根洗いのようなことはしないで、少し古い土を崩して移植する程度にしておいたほうがいいかもしれません。

黒松の限らず、培養方法は人によって地域によっていろいろで、わたしもこれが絶対正しいってことは言えないので、数をやって自分なりのやりかた見つけてみてください。

同じやりかたでも、100本やればその内数本は枯れますし、ぎゃくにとてもいい結果になる個体もあります。

といっても、何か具体的な決りのようなものがないと何も手が出せないですから、そのお手伝いをするつもりで盆栽びよりを書いています。 - べーまさ さん 2022年09月30日10時32分

- きみさん、おはようございます。

了解です?(^o^)

アドバイスありがとうございます。 - モモ さん 2022年11月14日09時51分

- いつも拝見しております。

黒松の葉が黒っぽく変色してきているのですが、病気でしょうか?

10センチ程の小さいもので、鉢に2本入っており、やや小さい方が変色しています。

今後どのように対処すればよいか、アドバイス頂けると有難いです。 - きみ さん 2022年11月15日13時47分

- モモ さんへ

コメントありがとうございました!

そうですね~断定はできないのですが、これは病斑というよりクロロフィルやカロテノイドなどの色素が出ていないのではないかと思います。これは水やりは日当たり、吸汁性害虫被害などでもでるかもしれないです。

そちらの気候はそのような感じですか?我が家の黒松は芽切り後の2番芽や、冬の間に部分的にこのような色になるのですが、自然に元に戻るのであまり気にしていません。

クロロフィルが生成されていないとなると光合成効率も悪いので、もしかしたらこの芽は枯れるかもしれませんが、広がらなければそんなに恐れることはないと思います。

松柏類の病気はかかると厄介なので、定期的にキノンドーなどで消毒しています。 - モモ さん 2022年11月15日14時37分

- お返事ありがとうございます。東京に住んでいます。

秋になるにつれ日が傾き、置いていた棚では日照時間が少なくなったため、少し前に棚を高くしたところです。

水やりは表面が乾いたらしています。

ベニカXネクストスプレーを月1でスプレーしていたのですが、回数制限のため4月から9月までし、それ以降はしていません。やはりそれが原因でしょうか?

教えてくださった消毒液を見てみました。

この鉢しか持っていないため、出来ればスプレーなどの手軽な消毒液を教えていただけると有難いです。 - きみ さん 2022年11月15日15時00分

- モモ さんへ

私は数があるので、やはり松の病気に効くと明記のあるキノンドーや銅水和剤を使いますが、そのような事情でしたら、いまおもちのものでも十分防除はできると思いますので、大丈夫です。

1本や2本では使い切れないですしね^^;

ですが、松はもともと病害虫には強い樹種なので、薬剤を散布しなかったからそうなったのではなく(逆に薬害という可能性もありますし)、環境要因が大きいように思います。 - モモ さん 2022年11月15日15時34分

- お返事ありがとうございます。

環境要因が大きいとのこと、今まで以上に観察し様子を見てみます。

消毒についてなのですが、持っているものを現在の使い方で問題ないでしょうか?

10月から3月までスプレーせずで大丈夫でしょうか?

何度も申し訳ありません。 - きみ さん 2022年11月15日15時41分

- モモ さんへ

できたら、冬の保護前と、2月頃にも消毒しておいた方がいいですね。

薬剤も、1種類だけでなく、有効成分の違うものを2~3種類もっておいた方が安心です。

使いやすいものですとサンヨールがあります。

液剤(そのままスプレーできるもの)もありますし、臭いもきつくないのでお勧めしています。 - モモ さん 2022年11月15日16時19分

- 早速、サンヨール購入します。

丁寧にアドバイスくださり、本当にありがとうございました。 - nao さん 2023年01月06日21時59分

- キミさんへ

お久しぶりです。今年も宜しくお願い致します。

今年の四月で四年になる黒松ですが、少し水捌けが悪くなってきたみたいなので植え替えた方がいいかと思うのですがいかがなものでしょうか?その際、鉢は同じものでも大丈夫でしょうか? - きみ さん 2023年01月09日11時33分

- nao さんへ

実生して4年で鉢はそのままの状態っていうことでしょうか?

そうですね、植替えの間隔としてはそろそろ。。。という時期なので、水はけが気になってこられたのなら

植替えしていいのではないでしょうか?

太らせたいとかでしたら鉢は多きくしていいですし、そのサイズで持ち込みたければあまり鉢サイズは変えないほうがいいですね。小さくするにも無理のない要領の鉢がいいかと思います^^ - 神戸のチャレンジャー72 さん 2023年01月30日14時29分

- 次は黒松デス

次々とすみません(#^^#)

ホームセンターで198円で買ってきた黒松です(笑)

針金をかけると後が残るので結束バンドで止めたタニシ作り(もどき)です

このやり方でも型がつきますか??

やはり針金の方がいいのでしょうか?

もしつくならどのくらいの期間置けばいいか教えて下さい - きみ さん 2023年01月30日17時32分

- 神戸のチャレンジャー72 さん

くるっと丸くなりましたね笑

このくるっと黒松でつくりたいのでしたら、バンドでも十分だと思います。

それでも、幹にクセがつくのは1年くらいは見ておいたほうがいいと思います。

早く外すと最初は良い感じでも、元に戻ったりします。

針金で曲げた場合も基本はそのまま1年くらい(次の整枝の適期)までそのままですが、針金が喰い込んできたら外すかかけ直しが必要です。

そして針金かけというのは1回やったら終わりではなくて、樹も成長して新しい枝伸したり枯れたりしますから、必要に応じてかけ直します。 - nao さん 2023年01月31日06時30分

- 1月9日に御相談したnaoです。実生四年で鉢がそのままでは駄目でしょうか?水捌けは20秒位かかっています。植え替えはまだ大丈夫ですかネ。

- 神戸のチャレンジャー72 さん 2023年01月31日14時01分

- お返事ありがとうございます!

結束バンドで大丈夫との事♪1年位このまま食い込みに注意しながら様子をみます

ロウソク芽が3.4個ついているのですが、いつ頃取ったらいいのでしょう?

よろしくお願いいたします - きみ さん 2023年01月31日18時02分

- nao さんへ

水はけ悪いようでしたら、2月下旬~3月上旬頃に植替えしていいと思います! - きみ さん 2023年02月05日17時08分

- 神戸のチャレンジャー72 さんへ

複数あるロウソク芽は芽動きが始まるまでに取って芽数を調整しておくといいと思います。

芽が硬いうちは撮りにくいので、新芽に多少水分が上がってきてからがやりやすいかと。

余り遅くなると枝元が太くなるので、取りやすいタイミングで早めにとってください - べーまさ さん 2023年06月05日11時47分

- きみさん、お久しぶりです。

いよいよ蒸し暑い季節になりますね。

さっそくですが、実生からの黒松なのですが、弱ってた個体達が無事に冬を越え新芽をだしてきたのですが、一部に病気らしき症状がみられます。病気でしょうか?根腐れでしょうか?

画像右奥の個体です。 - きみ さん 2023年06月06日09時44分

- べーまさ さんへ

こんにちは。古葉が茶色くなるのはよくあることですが、新芽の先に出ているので何かの病気かもしれないですね。

だいたいは、また、どこかから芽が吹いて回復していきますが

対策としては、キノンドーとか、松に効く薬剤をつかったほうがいいと思います。

私も幼苗で、変な時期に植替えしてしまったものとか根腐れしたものとかでこういう症状になることがありますが、水はけ改善や消毒などの対策をしておくと、次第に回復してきました。 - べーまさ さん 2023年06月06日10時40分

- きみさんへ

コメントありがとうございます。取り急ぎ土を入れ替えました。さっそく薬剤を入手しに行こうと思います。去年から弱っている個体で、どうにか冬を越せたところなので、まだまだ予断を許さない状態なのでしょうね。 ありがとうございました。 - 海老 さん 2023年06月19日06時50分

- きみさんへ

はじめまして。黒松のことで教えを乞いたく、コメントいたしました。

つい先日、幹の直径は5センチ、樹高27センチほどの黒松盆栽を譲り受けたのですが、しばらく手入れを怠っていたらしく、上下2箇所で車枝が伸びており、それぞれの箇所で幹に瘤ができかけています。また、車枝も太くなりつつあり、既に剪定鋏では手に終えなくなっています。

黒松の強剪定は2月ごろと教わっておりますが、このような場合、いまの時期(6、7月)でも枝を落としていいものでしょうか。 - きみ さん 2023年06月20日08時40分

- 海老 さんへ

手入れしないで放置するとそのような状態になりやすいですよね。

将来的には取るしかないし、取る前提で太らせるためにそのような状態にしておくこともあります。

剪定は休眠期の芽動き前が回復も早くいいですが、いつ切ってもヤニは吹きますので、

小枝が十分にあるようでしたら自分なら切ってしまいます。

ただし、余分に残して切ってください。枝元で切ると樹液が止まらずやけこみますので、

切るなら長めに残して切り、1~2年放置して自然に枯れ込んでから再度切り直すか、せっかく太い枝ですから、ジンとして使うといいですね。 - 海老 さん 2023年06月20日15時18分

- キミさんへ

お返事ありがとうございます。

盆栽を始めたばかりで周囲に詳しい方がおらず悩んでおりましたので、とても勉強になりました。

ジンにするとは気がつきませんでした。いつかは挑戦したいと思っておりましたので、この機会に試してみるのも面白そうですね。

貴重な知識を分けて頂き、ありがとうございました。 - よー さん 2023年09月08日15時54分

- 初めまして、黒松について質問させてください。

数日前から急に、新芽の上の方が枯れてきてしまいました。

何か考えられる問題ありますでしょうか。教えてください。 - きみ さん 2023年09月11日18時42分

- よー さんへ

うーん新芽がちょっと心配ですね。

最近植替えしたり、水切れさせたりしませんでしたか?

この新芽は回復は難しそうですが、古葉の元に芽を作る可能性はあると思います。

まだ細い苗なので、体力次第(今までの肥料や水、置き場所)ですが.... - uno3 さん 2023年10月08日16時54分

- いつも本ページと動画を参考にさせて頂いています。

丁寧な解説でとても分かりやすく、困ったときはまず本ページを調べることにしています。

さて、ご多忙のところ恐れ入りますが、黒松の剪定について、いくつかアドバイス頂けないでしょうか。

小さな黒松の苗を育てており、とても順調に育っているのですが、どんどん伸びるので切り戻ししたいと思っています。

私としては、コンパクトに育てたいのですが、どこで切るとどういう姿になるのかが、なかなかイメージできず思案しています。そこでご助言を頂きたいのですが、

①添付写真の青と赤の矢印のどちらで切る方がいいと思いますか?

②青の矢印の所からは枝が二つ、赤の矢印の所からは枝が三つ出ているのですが、枝はそれぞれ一つだけ残すようにした方がいいのでしょうか?

③黒松の剪定の最適期は3月頃と解説されていましたが、①も②も同時期に実施しても良いものでしょうか?例えば②は秋にしておくなど、少しずらした方が木に優しいといったことはあるのでしょうか?或いは、この程度であれば、全て今時期に行ってもいいのでしょうか?

④恐らく水をたくさんあげたせいだと思うのですが、葉がとても長くなってしまいました。こういった場合、葉の長さを半分くらいに切った方がいいでしょうか?(葉先が茶色くなって逆に見栄えが悪くなりますか?)

⑤短葉法というのは、こういう小さな木にも適用可能なのでしょうか?(来春にむけての質問です)

たくさんの質問となり、大変恐縮いたしますが、ご教授頂けるとありがたいです。何卒よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2023年10月09日10時05分

- uno3 さんへ

>①添付写真の青と赤の矢印のどちらで切る方がいいと思いますか?

黒松の質問、たくさんいただくのですがとっても難しいのですよね。

基本の幹模様がまだ確定していないので、どの枝を使うか、その枝を捨てるかの判断が人により違うと思うのです。

この苗ですと、全体に針金が効いていないようで、立ち上がりの部分がまっすぐなので文人とか優しい樹形にするのでない限り、先に幹の形を今一度、しっかり付くっておくのがいいのではないかな。と感じました。

この樹の場合、一の枝が高い位置にあるので、文人か、斜幹にも向きます。曲げて倒してある部分は起こしたほうがすんなり、作りやすいと思います。

もちろん、たたみ込んで、枝を割り振って、ミニ太にすることもできる素材とは思います。

それと、針金が細すぎるので、この2倍くらいの太さのものを1本で曲げるほうがよく効くと思いますよ。

どちらの枝を切ったらいいか今の段階では言いにくいのですが、太らせたいならどの枝も切らずにいていいと思います。

もし、「太さはこのくらいでいいから、盆栽らしく作りたい」と思うなら、取り敢えず青の矢印(1番強い頂芽)を詰めておいて、弱い芽や胴吹きで小枝を作っていくのもいいかもしれません。

>②青の矢印の所からは枝が二つ、赤の矢印の所からは枝が三つ出ているのですが、枝はそれぞれ一つだけ残すようにした方がいいのでしょうか?

基本は2芽(枝が二叉に分かれるように)残しですが、樹冠部分は3芽でも構いません。頭と、枝張りを作るためです。

>③黒松の剪定の最適期は3月頃と解説されていましたが、①も②も同時期に実施しても良いものでしょうか?

元気な苗ですから、同時に行っても大丈夫ですよ。

今頃からでも、剪定できます。

あまり寒い時期とかですと、寒害が出やすかったりしますから、生長期以外の寒すぎない時期が安心かと思います。

>④恐らく水をたくさんあげたせいだと思うのですが、葉がとても長くなってしまいました。こういった場合、葉の長さを半分くらいに切った方がいいでしょうか?

日照不足や水が多いなどで葉が長くなることはありますが、苗木のうちは写真のように結構長くなることがあります。葉色がいいので、芽切りをしてないことと、若さゆえのものかもしれないですね。

芽切りをやるようになると、格段に短くなると思います。

この段階の黒松は、絶対になるべきことがないです。

葉が長いのが気になるなら、半分くらいの長さに葉切りしてもいいですが、たしかに葉先はやけてきますから、見た目は悪くなります(来年の芽の勢いを、多少なりとも抑える目的なので構わないのですが)。

来年からこのサイズ感でミニ黒松を作りたいということなら、芽切りをしてみてもいいかもしれないですね。

黒松は樹勢があれば短葉法もできるし、胴吹きもするので、どの芽をいかすかでいかようにもできる樹種です。いろいろ、やってみたい気持ちにもなるのですが、この樹はまだまだ若木ですから、先に幹模様を再度練り直してみて、それから小枝と考えるようにすると簡単かもしれません。

いちおう、コメントを書き込んだ写真を載せておきます - uno3 さん 2023年10月09日17時36分

- 早速のご返信をありがとうございます。

大変ご丁寧なご助言を頂き、とても感激しています。

頂いたアドバイスを踏まえ、まずは立ち上がりの部分を曲げるのと、葉の量を少し減らそうと思います。

針金は細いでしょうか?2mmのアルミ線を使用しているのですが、これでもなかなか上手く巻けずに往生しています。

枝の太さについては、本当はもっと太らせたいのですが、「早く盆栽らしく作ってみたい」という誘惑にも抗えず、何か手を加えてみたい気持ちで一杯であります。

現時点では青矢印で切ってみようかと考えていますが、本日は既に暗くなりましたので、来週末までどうするか思案してみたいと思います。

お忙しいところ、ご返信ありがとうございました。 - きみ さん 2023年10月10日10時58分

- uno3 さんへ

2mmの針金なんですね!もっと細いと思っていました。

わたしも2mm以上は過労しますので、プラーヤーやペンチなどを駆使して頑張っています。

またなにかありましたらお気軽にコメント欄ご利用くださいませ - ンサー さん 2023年11月05日12時45分

- こんにちは

鉢植えにして8年になる黒松に、どのくらいの頻度で水をやればいいでしょうか?

よろしくお願いします。 - きみ さん 2023年11月07日17時54分

- ンサー さんへ

こんばんは。

鉢植えにして8年経過しているんですね、あまり根がまわってないように見えますがこの間に植替えはしている感じでしょうか。

このくらいのサイズの黒松ですと、夏でも1日2回でいいと思います。黒松は水吐けがよければ多めでもよく、若い樹は肥料や水を多めにして肥培することもあります。

ただ、水が多いと幹に古さがこないので、生長に合わせて水は必要最低限を目指すといいです。

乾きの耐性は慣れもありますから、これまでのンサー さんの水やりのペースも考えて少しずつ辛目にしてもいいかもしれませんね。

それと、せっかく枝も充実した元気な黒松ですから、この適期中に枝を整枝してみてはどうでしょうか。

植え付け角度ももうすこし、左に倒したほうが、立ち上がりの真っ直ぐがきにならなくなるかもしれません。 - ひらく さん 2024年02月20日13時44分

- きみ さん

たびたびすみません。いつも勉強させていただいています。

黒松が病気なのではと思い、お尋ねしています。

写真のように葉先が変色しています。

葉全体のうち、2割くらいは葉先が茶色になっています(葉の長さの半分以上が茶色くなっているものもそこそこあります)。

また、写真2枚目のようにマダラ状に茶変しているものもそこそこあります。

先日に購入したばかりのものなので、環境の変化による影響などもあるのでしょうか。 - きみ さん 2024年02月26日18時26分

- ひらく さん へ

お返事がおくれてすみませんでした。

お写真みたところ確かに病気の可能性が高いと思いますが、新芽が生きていれば作り直せる(感染して変色したところは治りません)ので、

切除できるところは切除して、キノンドーを購入して殺菌しておいてください。

見た感じ、冬芽が弱いというか、芽切りの時期が遅かったのか芽止まりしている枝があるように思います。

今年は余り樹勢がのらないかもしれないので、芽摘みや芽切りは控えたほうがいいかもしれませんね。

(強く伸びる枝なら、芽摘みくらいはできると思います) - ひらく さん 2024年02月27日22時00分

- きみさん

いつもありがとうございます。

大変助かっております。

質問した手前申し訳ないのですが、

黒松のラベルで売られていたもののどうやら赤松らしいと判明したことを報告いたします(葉性や芽の色から)。知識不足で判断ができず混乱を招くこととなりすみませんでした。

(黒松にしては)葉が柔らかくて色も薄いのでほぼ枯れかけなのではとも思いましたが、そこまでではないようです。

ただ赤松だとしてもまだらになってしまった葉や茶色い葉はマズいと思うので、きみさんのおっしゃるようにしっかり消毒していきたいと思います。キノンドー水和剤も早速注文しました!

また、樹勢が良くなさそうということも承知しました。今年は養生を第一に様子を見たいと思います。 - shu さん 2024年03月02日08時13分

- きみさんへ

いつも勉強させてもらいながら、楽しく見させていただいています。

ご相談がありまして

自宅の黒松の葉先が茶色くなってきております。

道路前面の明るい方の、真ん中から上部部分です。

裏面は平気なのですが

これはなにかの病気なのでしょうか?

去年、素人ながら芽切りをしたのですが

それが良くなかったのでは?と心配しております

芽切したところから生えてこず

その横から新たに芽が出ているのも

大丈夫なのかと思っています

お時間あれば見ていただいて、アドバイスいただけると助かります

何卒よろしくお願いいたします - shu さん 2024年03月02日08時15分

- きみさんへ

先程質問送信しましたshuです

何度も申し訳ありません

こちらの写真も合わせて確認いただけますと幸いです

よろしくお願いいたします - きみ さん 2024年03月02日15時40分

- shu さんへ

大きなクロマツですね~

写真を拝見した感じですと、サビ病とか葉フルイとか、何かの病気になっているのは確かそうですが

詳しい診断はわたしでは難しいです。

病気につよい樹種ではありますが、定期的な殺菌はやはり必要で、手に入りやすい松柏に使えるものはキノンドーフロアブルがあります。

ぜひ使ってみてください。ただ殺菌したからといって、茶色くなった部分が治るというわけではないので、綺麗な葉に衣替えできるまでは数年かかると思います。

葉が多いようなので、各枝の日当たりも悪くなって病気にかかりやすい環境になっている可能性もあります。

月並みなアドバイスですが環境が1番なので、日当たりと風通しのいいところにおいてあげてくださいね。風通し改善のためには、葉すかしも必要だと思います。

芽切り後の芽が思うように伸びなかったのは、樹勢がおちていた(だから病気にかかった)というのもあるとは思いますが、芽切りの時期が遅かったりしてもそうなります。

細かいアドバイスは、いつ頃入手したのかとか、管理場所や水やり、肥料の塩梅などでもかわりますので、今の段階で私が言えることを書きました。 - shu さん 2024年03月03日01時03分

- きみさんへ

ご丁寧に教えていただきありがとうございます!

やっぱり病気でしたか、、、

松に申し訳ないですね

きみさんのアドバイスどおり

早めに剪定をお願いして、対応します!

ひとつだけすみません

キノンドーには

フロアブル、水和剤80、水和剤40などありますが

どれがいいとかありますか?

よろしくお願い申し上げます - 瀬戸千衣 さん 2024年07月11日20時34分

- きみ様

いつも色々な情報を参考にさせていただいています。

黒松の状態について質問させてください。

1ヶ月ほど前に発芽した黒松2本の先端が、数日前から変色してきました。

ネットで検索したところ、赤斑葉枯病などの病気が当てはまるかなと感じたのですが、新芽の症例画像がなく、素人にはわかりませんでした。

現時点では最初に生えてきた箇所にのみ変色が認められ、次に真ん中から生えて別れた箇所は通常の緑色のままです。

病害虫が原因なら何かしら対策してあげたいのですが、成長に伴う自然な過程であれば過度にいじるのも悪影響かと悩んでいます。

もし何かご存じでしたらご指導お願いします。 - きみ さん 2024年07月15日18時10分

- 瀬戸千衣 さんへ

お返事が遅くなりすみません

このくらいのものなら全く問題ないと思いますのでそのままにしておいて大丈夫です。

日当たり(今時期は半期陰くらいの遮光)風通しいいところで育てていれば自然に更新されていきます。

今後も新葉に同じようなことがあるかもしれません、定期的な消毒は必須ですのでキノンドーとかベニカとか薬剤を持っておくのがいいと思います。 - 瀬戸千衣 さん 2024年07月29日14時28分

- きみ様

ご返信いただきありがとうございます!

あれから少しずつ変色が濃くなっていたので心配だったのですが、自然に更新されていくとのことで安心しました。

日当たりと風通しについて注意しつつ、薬剤についても用意しようと思います。

今後も勉強させていただきます! - 安芸の国人 さん 2024年10月15日19時16分

- きみさんへ

いつも大変お世話になっております。

さて、黒松の芽の動きが悪いので、根の状況を確認するため鉢から出したところ

根が鉢底にぐるぐる巻きになり、黒くなって壊死してました。この松は一年前に香

川県国分寺町にある「高松盆栽の郷」フェアで購入したもので、山採りの黒松で樹

齢は良く分かりませんがかなり古いものだと思います。

それで、本日、時期が遅いと思ったのですが腐った根を整理して植え替えをしま

した。まだ、気温が比較的高いので思い切って植え替えをしましたが、今後の対処

方法をご教授願います。 - ツナマヨ さん 2024年10月16日19時56分

- きみ様

いつも勉強させていただいています。水やりの考え方について教えてください。

今年の6月ごろに発芽した黒松について、最近は数日~一週間水やりを控えてもまだ土の中が湿っています。

盆栽キットに付属の土で育てていたため、水はけが悪いのかとも思いましたが、最近下の方の葉も黄色に変色していて、水を上手く吸えていないのかと心配になっています。

育ち始めたばかりでは植え替えもやめた方がいいと思うのですが、土が乾くまではじっと水やりを控え、自然に見守ってやるしかないでしょうか?

上手く乾くよう割りばしで土をほぐしてみようかとも思ったのですが、根を痛めそうでどうしたものかと悩んでます。 - きみ さん 2024年10月17日17時30分

- 安芸の国人 さん

こんばんは

根が腐ってて樹勢おちてますので、過水にならないように水やりだけ注意でしょうか。

あとはムロ入れまでは秋の陽気にしっかりあててあげるとか?

来年の芽が伸びてくるまでは心配ですね。 - きみ さん 2024年10月17日17時35分

- ツナマヨ さんへ

盆栽キットの鉢に鉢底穴とかちゃんと空いていますか?

控えても控えても湿ってるというのは、排水性が悪いですね。

葉色が悪くなったり、古葉が落ちるのは生理現象もありますが、根腐れでそうなるともありますので...

できれば、キットの鉢で培養するのはやめて、

スリットの鉢に移植したほうが今後のためにもいいかもしれませんね。 - 安芸の国人 さん 2024年10月18日06時49分

- きみさんへ

早速の回答ありがとうございました。

水やりに注意して、様子を見てみます。

また、瀬戸内エリアでミカンもとれる場所のなので

ムロ入れではなく軒下で良いですよね? - ツナマヨ さん 2024年10月18日07時33分

- きみ様

ご返信ありがとうございます!

底には穴が開いていて、水もある程度やるとそこから流れて行くのですが、その後全然乾かない状態です。 - きみ さん 2024年10月25日17時28分

- 安芸の国人 さん

はい、そのくらいの保護で十分かと思います - マキノ さん 2025年02月03日15時57分

- キミさんへ

いつも参考にし、勉強させて頂いております。

秋に黒松を購入しましたが、冬になって、寒い日かわ続いた為、

(➖8℃位)葉がよじれた感じになった為、発泡スチロールに

ムロ入れしていました、天気の日に蓋を開けていましたら、

頭が黄色になり、しばらくして、葉の上部が茶色のものが出てきました。

玄関などの室内でで保護した方がいいでしょうか?

あと1ヶ月は寒さが続くのでアドバイスお願い致します。 - きみ さん 2025年02月03日17時37分

- マキノ さん

こんばんは!

少しさむさで灼けている状態かと思いますが、そんなに深刻ではないように見えますよ

冬芽がちゃんと硬くいきていれば大丈夫です。

葉っぱは葉すかしや芽切りの時に更新するので、葉先が変色するくらいは自分は気にしません。

消毒だけは定期的にやってください。

クロマツは寒さにつよいですが、小さい鉢のものなので外気よけをしておいたほうが安心です。

うちの苗どもも、乾燥しやすいのでムロの中で過ごしています。 - 二階堂 さん 2025年04月08日01時28分

- すみません。

黒松の植え替えってまだ大丈夫ですか? - きみ さん 2025年04月08日16時48分

- 二階堂 さんへ

どのくらい切るかによります

めっちゃ切るならやめたほうがいいかもです。

もう結構、新芽が伸びてきてますよね?

吸い上げする根が激減すると萎れてしまうことがありますので! - shu さん 2025年05月18日13時58分

- キミさま

いつも黒松でなにか知りたいことがあると

このHPを真っ先に確認させてもらっています。ありがとうございます

質問がありましてご連絡しました

芽摘み、芽切りをどうすればよいのかということです

この黒松をもうこれ以上あまり背を高くしようと思っていないのですが

幹を太らせて、形をもう少し整えていきたいと思っています

芽摘み、芽切りの違いがあまり良くわからずで

この松の場合は、どちらの作業をしたほうがいいでしょうか?

その他にもやるべき作業はありますか?

あと消毒などはキノンドーフロアブルでいいのでしょうか?

いつの時期にするべきでしょうか?

よろしくお願い申し上げます - きみ さん 2025年06月03日17時19分

- shu さん

この木でしたら芽切りをすると思います。

サイズもあるし、枝棚がきちんと作られてあるので今月下旬頃に下枝をまず芽切りして、一週間ほどおいてに中断、次は上段と芽切りをすればちょうど芽が揃うかと思います。

下枝が芽切りできるほど伸びてこなければ、芽切りしなくてもいいかなと思います。今年は下枝に元気をつける感じです。

芽切り前までに肥料をしっかりあげる(元気である)のが大事です。

殺菌はいつというのはないですね、今時期のように梅雨前と後は必須ですが、あとは月1回やるかやらないかくらいでいいと思います。

日当たりと風通しがよければそんなに頻繁に殺菌しなくてもよさそうです。 - shu さん 2025年06月13日10時46分

- キミ様

お返事遅くなり大変失礼しました

アドバイスありがとうございます!

承知しました

下枝の様子を見つつ、芽切り進めていきます

これからも楽しみに読ませていただきます! - shu さん 2025年06月15日20時55分

- きみさん

こんにちは!

いただいたアドバイス通り

6月末に芽切りしようと思うのですが

確かに下段の方は、芽が少ない気もしました

なので下段は芽切りしないで、そのままにして

上段の、赤で囲った部分だけを芽切りしようと思うのですが

それで問題ないと思いますか?

よろしくお願い申し上げます - きみ さん 2025年06月17日17時50分

- shu さんへ

はい、下の段は今年は芽切りを見送るのでもいいかと思います。

中断~上段はやっておいたほうがいいですね。 - shu さん 2025年06月19日10時59分

- キミさん

何度もありがとうございました!

6月末に

赤で囲った中段から上段を

芽切りしますね!

ありがとうございます - のむら さん 2025年10月15日15時04分

- こんにちは、はじめまして、

盆栽は素人ですが黒松?を3個頂きました。

黒松の選定方法がわからないのでネット検索していましたらヒットしました。

頂いた3個の黒松はどのように剪定をしたら良いのか悩んでいます。

ミキさんならばどのような樹形が良いでしょうか?

また、伸びて見える葉はハサミを入れても大丈夫でしょうか? - きみ さん 2025年10月15日18時02分

- のむら さんへ

コメントありがとうございます^^

どんな黒松か画像を載せていただけるとなにかお役にたてるかもしれませんので

よろしければ画像も添付ください~ - のむら さん 2025年10月16日17時11分

- こんにちは。

早々にご連絡頂いた身もかかわらず肝心の写メが添付されていませんでスミマセンでした。

改めて、写メを添付させていただきます。

また、この松の置場所は、室内しかなく、直射日光も当たりませんので今年中くらいは元気でいてくればよいと考えております。

折角の松なので綺麗に飾りたいと考えております。

5号の鉢植えにしようかと思い、鹿沼土に赤玉をメインにして腐葉土を少し混ぜて植え付けようかと考えております。

この辺りもアドバイス頂けますと幸いです。

先ずはどの葉を選定すればよいか葉の見極めが出来ませんのでご教示頂けますと幸いです。 - きみ さん 2025年10月17日17時48分

- のむら さん

こんばんは、写真が添付されてないですがもしかしたらこちらの不具合かもしれなくて、しらべてみますが時間かかると思いますすみません。

黒松はとくに太陽光が必要なので、できれば屋外の日当たりいいところにおいてほしいのですが

できない事情があるということですね。

今はLED培養とか方法でてきてますのでやりようはありそうですが...u-n

画像なしでアドバイスできることは、植替えは腐葉土はまぜなくで大丈夫です。室内なら余計に水が残りますし、カビの原因になるので水吐けを第一にやってみてくださいね。

もしお困りのようなら下の「お問い合わせ」から空メールおくってください。 - のむら さん 2025年10月20日09時16分

- きみさん

何度もすみません。

添付されていないとのこと了解いたしました。

再度、添付してお送りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。