実生からのケヤキづくり

投稿日:2020/11/22

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

ケヤキのタネが入手できたら、実生にチャレンジしてみましょう。

同じ親木のタネでも芽のでかたはいろいろなので、それらをどうケヤキらしく作るかの経験にもなりますし、箒作りとしては欠点があっても、その個性を活かしたケヤキ作りもできます。

C o n t e n t s

1. 種子の入手とタネ播き

種子の入手

種子の採集時期は11月頃。葉柄の基部に先の尖った径4mm程度の種子が付きます。

ケヤキには黄葉するタイプと紅葉するタイプがありますから、種子を採取する際は、親木の性質を確認しておくと良いです。

自分で採集するのが難しい場合は、盆栽園や業者が扱っていたり、通販やオークションなどで趣味者が出品していることがあるので探してみてください。50~100粒単位で数百円で販売されています。

古いものは発芽率が下がりますから、通販で買う場合は、最低限いつ採取されたものかを確認しておくといいと思います。

播種

ケヤキの種子が発芽するためには、一定期間の低温を経験させる必要がありますから(低温要求発芽種子)、採取してすぐに取り播きして冬の間寒さに晒すか、春まで冷蔵保存して3月上旬~下旬頃に播種してください。

播種する前には一晩水に漬け、沈んだものを播いてください。浮いた種は虫が入って中に空気が入っていたり、成熟不良を起こしているものなので発芽は期待できません。

先の尖った部分から根が出るので、素直な立ち上がりを作るために通常は尖った部分を下にしますが、少し変化を付けたい場合は逆方向に播いても構いません。

ミニのケヤキを作りたい場合は直根を切って挿し芽をしますから、種の向きは気にしなくて大丈夫です。

播種用の土は細粒くらいの赤玉土単用でもよいですし、鹿沼土やバーミキュライトなどが混ざった挿し芽用の市販用土を使っても構いません。

まず用土を入れた播き床に2~3cmの間隔で種を播き、薄く覆土したら、土が乾かないように灌水してください。

春に播いたものは1ヶ月程で発芽しますから、乾燥防止策として発芽まで新聞紙やガーゼなどを被せておいても良いです。

実生挿しと移植

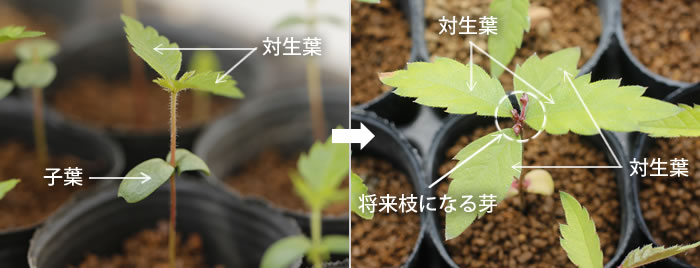

画像1:子葉から伸びた軸(左)とその先に付く十字の対生葉(右)

発芽するとまず貝割れ葉(子葉)が開いて、真ん中から軸が伸び、十字の対生葉が開いてきます(画像1)。

この時期が移植の適期で、実生挿しをすれば樹高が低く八方根張りの素材を得ることができます。身長成長に伴い多少伸びますが、この対生葉の位置が最初の枝分れの位置になりますから、将来の樹高と全体のバランスを考えて作業してください。

画像2:根の処理は白根を残して切る②か、任意の軸の位置①で切っても良い(左)/切り口はスパッと切ってすぐに水に浸けておく(右)

まず発芽苗を抜き取って直根を鋭利なカッターやカミソリでカットします。白根を少し残しておくのが理想ですが、この時期は草のような感じなので、根のない軸の途中で切っても平気です(画像2左)。

切り口はできるだけ綺麗に切り、乾かさないことがポイント。抵抗を無くすために大根や発泡トレイなどを敷き、切れ味の良いカッターナイフやカミソリでスパッと切ったら、すぐに水に浸けて切り口の細胞が乾燥しないようにしてください(画像2右)。切り口が潰れていると吸い上げが阻害され、腐りが入って発根しません。

軸切り後は30分~1時間程水揚げしておきますが、ルートンやオキシベロンなどの発根促進剤を水に溶かしておくとより成績がいいようです。

水揚げ後は切り口を潰さないように1本ずつピンセットで用土に挿し、一週間ほどは風と直射日光の当たらない棚下などで管理し、芽が動き始めてから徐々に棚上に移動してください。

芯止めと直根切り

実生挿しの適期を逃してしまうと、最初の枝分れが遠くなり、軸の組織が堅くなって根が出にくかったり、結局片根になったりすることがあります。

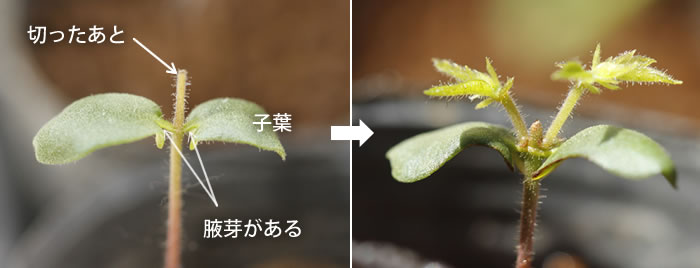

この場合、一か八か軸切りして挿すのも悪くありませんが、芯止め(摘芯)をすれば確実に樹高も低くなり、八方根張りも期待できます。

通常は子葉のあとから伸びてくる十字葉の位置が最初の枝分れになりますが、ケヤキは子葉の基部にも腋芽を持っているので、子葉を残して芯を止めておきます。

こうすると、残した2枚の子葉の元からそれぞれ芽が動き出しますから、確実に2つの枝分れの素材が出来上がります。

芯止め作業と同時に強く伸びる直根は、小根を残して切っておけば八方根も期待できます。軸切りと違って、切り口の始末にあまり神経質にならなくても良いので、ハサミで直根を詰めるだけで良いです。

芯止めをすれば子葉から十字葉までの距離も解消されますから、小さく作りたい場合はこの方法もお勧めです。

2. 実生1年目からの作業

小品サイズのケヤキを作りたい場合は、1年目から小枝作りのための芽摘みを行います。

基本2叉に枝が分岐するように最初の枝分れを整理したら、一旦伸ばし気味にして、葉が固まったら必要な長さを残して芽摘みしてください。

その後は伸びたら摘むを繰り返しながら小枝を充実させていきますが、だた芽摘みをするだけだと先端の芽が動くだけなので、大きな葉は部分葉刈りするか小さい葉のサイズに合わせて葉切りして、全体の力が均等になるようにすることも忘れてはいけません。

小枝作りのための芽摘みは実生1年目から可能で、2年目にはすでにケヤキらしい形に作ることができますが、芽吹き旺盛で樹勢のあるケヤキだからできることです。

一年目から水と肥料をしっかり与えて芽摘みや葉刈りに耐えられる体力を付けさせてください。

3. 実生苗のタイプ別仕立て

ケヤキの実生苗は、子葉の先の十字葉の位置から将来枝となる芽が伸び出しますが、1本しか伸びない場合もあれば、2本、3本と複数の芽が出ることもあります。

箒作りの理想の形は、最初の枝分れから1つ1つの枝芯が箒作りにまとまって、それぞれが重なりを避けつつ鋭角に立ち上がっていきます。

箒作りにする場合は2本芽が理想で、1本しか出ない場合は他の芽動きを期待するか段作り、3本の場合は2本に間引くか、芯立ち箒作りも構想に入れてみましょう。

また、同じように作っても苗には個性というものがありますから、よくできるものがあればそうでないものも出てきます。

そういう場合は箒作りばかりに拘らないで、寄せ植えや段作り、取木も想定した作り方をすればいいと思います。

芽が1本の場合

対生葉から伸び出す芽が1本だけの場合は、段作りに向きます。

十字葉からの新たな芽吹きを期待しながら、適当な位置で芽摘みを繰り返し、小枝を作っていきます。

だいたい葉が4~5枚程になると自然に伸び止まってしまいますから、2~3節で剪定してください。

この場合、剪定しただけだと芽が動かない可能性があるので、残した葉にも葉刈りをかけて、芽動きを促しましょう。

芽が2本の場合

対生葉から伸び出す芽がV字に2本でた場合は、箒作りの好素材です。

各枝が鋭角に立ち上がるように、2叉2叉と小枝を作っていきます。

伸び出す芽も、同じ強さで成長するとは限らないので、他の葉物樹種の仕立てと同じ要領で、強い枝は短めに、弱い枝は長めに残して剪定します。

作りたいサイズよってどのくらい伸ばすかは違いますが、ミニのケヤキなら葉が4~5枚伸びたら2~3芽残して摘む作業を繰り返し、残した葉は葉刈りや葉切りをして、各枝の力が平均的になるようにしてください。

芽が3本以上の場合

対生葉から伸び出す芽が3本以上でた場合は、2本に間引いて2叉分かれの芯なし箒作りにするか、1本の芯から複数の枝芯が枝分れして作る芯立ち箒作りにしましょう。

芯立ち箒作りの場合は、一箇所から3つ以上の枝を出させるので枝元がゴツくなりやすいという欠点があります。

これを解消するためには枝の太りを抑えつつ幹を太らせないといけませんから、引き続き肥培しながら小枝の伸びを抑制し、枝元の芽かきも小まめに行ってください。

ミニで太幹の箒作りを作る場合、実生からでは長い時間を要しますから、太幹の素材を取木して作るのも良いです。

一度大きく作って吹かせ直すこともできる樹種ですが、傷が大きくなるとそれをカバーするのに時間がかりますから、太枝を切らないで済むならそれに越したことはありません。

実生には実生にしかない魅力がありますから、若苗のうちから基本の形を定め、芽摘みや葉刈り、剪定を丹念に繰り返して、傷が少なく枝が素直な優しい箒作りを楽しんでください。

4. 関連ページ

枝が暴れやすく、こまめな手入れが必要なので手が掛かりますが、剪定を繰り返すことでよく枝数が増えるので作り甲斐があります。欅と樹皮や樹形などの見た目が似ていて、さ……

欅は萌芽力が旺盛で、春から夏にかけて次々に芽が伸びてくるので、手入れを怠るとすぐに樹形を崩してしまいます。丹念な芽摘みや葉刈り、剪定をして細やかな枝先をつくる欅……

欅は芽吹きが旺盛な樹で、樹形作りのほとんどは芽摘みや剪定が占めています。すこし目を離せばすぐに枝が伸長して間延びしたり太くなったりしてしまうので、成長期の間は丹……

欅の葉柄(ようへい)は極端に短いので、無理に葉の基部まで取らずに葉を少し残して切り取ります。そうすることで腋芽を痛めることもなくなりますし、切り残した葉は腋芽の……

コメント

- ばがもよ さん 2021年01月07日22時04分

- はじめまして、数年前より拝読させていただいております。

動画配信で昨秋欅の種子を入手されたのを拝見しました。もう蒔かれましたでしょうか? それとも冷蔵庫保存ですか? 私は過去に何回か播種した経験があるのですが、あまり発芽率が良くなく、今期再挑戦しようとしているところです。前回は3月まで冷蔵保存、プラグトレイに種まき用の用土で蒔きました。動画配信でご自身が過去に蒔かれた素晴らしい欅の小苗のコレクションを拝見して、また再挑戦したいという気持ちになりました。発信ありがとうございます。 - きみ さん 2021年01月08日09時41分

- ばがもよ さんへ

はじめまして、コメントをありがとうございました!

動画の方も見て下さり嬉しいです

ケヤキの種は今、野外の軒下に置いています。春まで冷蔵庫に保存するのは、私はあまりやらないです。

冷蔵庫が小さいのもあるし、開閉で温度が一定せず、容器の中で結露させてしまうことがあるので止めました。

私の周りでも、ケヤキの発芽率が悪いと悩んで居る人がいて、よく話を聞いたら冷蔵保存もしてなくて、吸水も満足にやってないみたいでした。播いて水やればいいとおもうかもしれないですが、種が発芽のスイッチいれるには洪水を経験させないとどうもダメです。

ケヤキを播くなら、冬の寒いうちに播いておくと良いですね。あの苗は確か1月中旬頃に播きました。種の発芽率にもよると思いますが、乾かないように時々水をやっていれば4月頃にはどんどん芽吹いて困るくらいになります。 - ばがもよ さん 2021年01月08日14時26分

- きみ様

早々の回答ありがとうございます。

前回の失敗はプラグトレイで土の量が少なかったうえに、

乾燥させすぎたのが原因かもしれません。一晩水につけ

しっかり洪水にあわせてから蒔きますね。入手先はきみ

さんと同じ(前回とも同じ)で、来週到着の予定です。

現在軒下の種は、用土とともに密閉できる瓶などに入

れておられるのでしょうか? 私も同じように保管して

1月中旬ごろに蒔こうかと思います。

このページのビニールポットの大きさは1.5号でし

ょうか? よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2021年01月08日15時02分

- ばがもよ さんへ

水切れさせると確かにだめですね笑

よく、ミズゴケや新聞紙とかを上に被せる人もおりますね。わたしはあまり覆土しないので、春先までミカンネットを被せています。それがやや乾燥防止にも効果あるみたいです。

ポットは何号か忘れてしまいましたが、計ってみたら径4cm高さ4.5cmでした。わたしは直根しか切らないので、始めからポットですが、挿し芽するなら実生トレイにまとめて播いてもいいと思います。

軒下には、ほかの種と一緒に小分けにした袋を瓶にまとめて密閉しています。自然の冷蔵庫(冷凍庫になってるかも)です。すぐに播くので、一時的な置き場所です。

このまえ動画のコメントでいいなと思ったのがありました。ポットに種まいて、水はやらずにそのまま軒下放置ということでした。春先から水あげて、休眠打破させるんだそうです。 - ばがもよ さん 2021年01月09日10時08分

- きみ様

コメント返しが負担になるかとこれまでずっと控えておりましたが

今回も参考になる情報満載でした、ありがとうございます。

ミカンネット、ポットの大きさ、きみさんが直根しか切らない!等

実生挿しをするとどうしてもその後の生育が鈍くなるので悩んでい

たのですが、芯止めで確実に二つの枝分かれの苗が育成できることを

このページやYouTubeで知って、俄然今年も蒔いてみたくなったのです。

>>ポットに種まいて、水はやらずにそのまま軒下放置ということでした。

春先から水あげて、休眠打破させる

私も同感!いいなと思います。 - きみ さん 2021年01月09日14時38分

- ばがもよ さんへ

自分のサイトや動画をみて、「やれるかも、やってみよう」と思って頂けることがあるならこんなに嬉しいことはないです。

お役にたてたら嬉しいです。

こんごも宜しくお願いします! - ばがもよ さん 2021年05月02日18時47分

- 4月14日公開の実生ケヤキの動画拝見しました。翌日15日直根切と芯止めにちょうど良い時期の欅があったので9本初鉢上げしました。それから本日まで合計40本鉢上げ、蒔いたのは400粒プラスαです。きみさん宅では何本くらい発芽されましたか?作業日4月11日の時点では30数本に見えました。当地は九州ですが、2月に入院予定でしたので1月には蒔かず、3月中旬に蒔いたため御地より発芽が遅いのかなと思っています。まだこれからも発芽しそうです。

ところで、6月くらいから肥料をあげると動画にありましたが、液肥でしょうか?油粕でしょうか?どのくらいの量が適切か宜しければご教示ください。鉢上げしたのは2号ポリポット、用土少な目多分6分目です。きみさんの用意されていたような大きさのポットが手に入らないので、用土を少なめにしました。 - きみ さん 2021年05月03日10時18分

- ばがもよ さんへ

動画みてくださりありがとうございます。

わたしの実生ケヤキの発芽率は80%くらいかなと思います。多分100本くらいです。

実生1年目の肥料は、やらないひともいますが(肥料をやると勢いが付きすぎるからと、ケヤキには肥料をほとんどやらないという人もいます)、肥料をくれて作るなら、最初は5月中旬くらいに液肥を薄ーくしたのをやるといいと思います。

ハイポネックスか花工場の2000倍+αくらいのやつです。油かすが基本だけど、効くのに時間がかかるので、春の最初の肥料は液肥をやるようにしています。でも、これが正解というわけではないですよ。参考程度にお考えください。

2号ポットは結構大きいですね。

大きくしたいならそのくらいで作ってもいいかもしれないですね。

そのサイズなら、直径1cmくらいの油かす2個くらいで充分です。置きすぎが1番よくないです。

水も肥料も、ちょっと足りないくらいが根はよく伸び、丈夫に育ちます。

肥料は市販の肥料な良いものが多いですが、ケヤキの師匠からグリーンキングが1番いいと教わり、それに従っています。確かに葉色や伸び具合も良好で、葉物樹種によく使っています。 - ばがもよ さん 2021年05月03日20時54分

- 動画はチャンネル登録しているので、更新されたら即時拝見しています。4月11日作業日のケヤキの動画もタイムリーだったのですぐにコメントしたかったのですが、ここのハンドルとは違うもので登録しているので、遠慮していました。

2号ポットはやはり結構大きいですか、大きくしたいわけではなく、きみさんが目指すくらいの大きさが理想なので、とりあえず49穴の育苗トレーを2重にして、下はケース、上は一つ一つ切り離して、鉢のように取り出せるようにして使おうかと思います。

きみさんがケヤキを蒔かれていたのは、食肉がパックされているようなトレーですか?私は25穴育苗トレーに一粒ずつ蒔いたので、大変場所を取ります。笑

肥料の指南もありがとうございます。グリーンキングも探してみます。

- 寝ぼすけ さん 2021年11月13日11時09分

- 大変見易いレイアウトで、いつも勉強させて頂いています。

今年こそはとケヤキの種を50粒程を巻いてみたのですが、11月13日現在で発芽が始まってしまいました…

来春の予定だったのにいきなりの出来事で頭を抱えております…

当方、東京の海沿い在住ですが今年の冬越は室内の方が良いのでしょうか?

何か良い案があれば教えて頂けますでしょうか? - きみ さん 2021年11月13日17時31分

- 寝ぼすけ さんへ

あら~。でちゃいましたか。温かいところにおいていると芽がでてしまうことがあるので、秋に撒くなら棚下においていたほうがよかったかもしれないですね。

新芽は冬を越すほど丈夫ではないので、とにかく霜や乾燥した冷たい風に当てないようにしないといけません。室内というか玄関など加温されないところがよいと思います。

なるだけ低温で、春まで耐えてもらうしかないかな、、、、 - 寝ぼすけ さん 2021年11月14日01時27分

- キミさん、早速のアドバイスありがとうございますm(_ _)m

日中は表に出して、夜間は玄関に取り込む様にしてギリギリのラインを探しながらなるべく低温で管理する様にしてみます。

どうか耐えてくれますように……(´;ω;`)