サクラ (桜)の育て方

投稿日:2016/02/12 更新日:2023/04/08(6)

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

サクラ(桜:英名Cherry blossom、Japanese cherry、Sakura)はバラ科サクラ属の落葉高木。

日本の春の象徴とも言えるサクラは、多くの品種で新芽に先駆けて花を咲かせ、枯木に散らばる優しい花色とのコントラストがとても美しい樹です。

園芸品種は600以上と豊富にありますが、盆栽で人気なものは小輪で剪定に強いヤマザクラ系や寒緋桜系の品種の他、江戸彼岸系のしだれ桜(糸桜)や十月桜、小輪の富士桜、湖上の舞などがあります。

バラ科の中でも病害虫被害に注意が要るサクラは、根頭癌腫病を患いやすく長く持ち込めないことが難点とされていますが、定期的な消毒と日頃の培養次第で長く楽しむことができます。

C o n t e n t s

- サクラの培養の基本(管理場所、水やり、施肥)

- サクラの苗木の入手と繁殖法

- サクラの病害虫と対策

- サクラの適期作業

- 関連ページ

1. サクラの培養の基本

管理場所

サクラは日当たりと風通しのいい環境が適しています。日陰だと花芽が出来にくくなったり、枝が弱ったりして樹形作りに影響するので、多少葉焼けをしても春から花芽形成に向かう時期はよく陽に当てるようにしましょう。

ただしマメザクラ系(富士桜、渡辺桜、雲竜富士桜など)の品種やミニサイズのものは強い日差しや暑さに弱く、少しの水切れや過水で根を傷めやすいので、日差しの厳しくなる時期は遮光対策が必要です。限られた鉢の環境では水切れや葉焼けなども起こりやすく、特に夏に葉をひどく痛めてしまうと翌年の花芽がなくなるだけでなく、枯死にも繋がるので注意してください。

近年は5月を過ぎると真夏のような日差しで、梅雨明けに急に調子を崩す樹も増えてきましたので、片手で持てるサイズのものは直射日光下ではなく明るい半日陰のような環境を作ってあげましょう。

遮熱効果のある寒冷紗(ダイオ化成のクールホワイト)。遮光率は45%とやや低めですが夏でも涼しく、明るさも保てます。

遮光率の高いもの(70~80%)は強い日差しからは守ることができますが、枝の間伸びや花芽減少の原因にもなりますから、遮光率50~60%くらいで夏越しができればベスト。

遮熱効果のある遮光ネットも市販されていますから、夏越しアイテムに取り入れてみてください。

病害虫の多いサクラは風通しの良さも重要で、密集して配置していたり風の通らない場所では葉ダニやサビ病なども発生しやすいものです。葉が大きいサクラの場合、風通しの悪さは樹全体に光も入らないということですから、樹形維持のためにもいい場所を作ってあげましょう。

サクラの培養でトラブルを起こすのは置き場所のミスからくることも多いですから、花芽が付かない、枝ができないなどで困っている人は環境を見直す必要があるかもしれません。

寒さに強い樹種ですが、冬の乾燥した外気や遅霜にあたると小枝や新芽が痛みますので、2~3度霜に当てたら棚下やムロ内で越冬させましょう。特に秋に植え替えをしたものは早めの保護をしておくようにしてください。

水やり

水を好む樹種なので水やり頻度は多めです。

特に夏の水切れはひどい葉焼けを起こす原因になり、その後の生育や花芽分化に影響してしまうので注意が必要です。

サクラは葉が大きくなるものが多く、単に上から水かけしただけでは葉が水を弾いて根まで届かないことがあるので、株元にもしっかり水をかけるようにしてください。

春秋は1日2回、夏は1日2~3回かそれ以上(乾き具合による)、冬は2~3日に1回(ムロ内)を目安に、表土が乾いてきてからたっぷり灌水してください。

花に水がかかると花が痛みやすいですから、開花中は直接花(特にシベ)に水がかからないように注意しましょう。

ただし水を好むといっても、いつも用土が湿っているようではいけません。特にサクラのような比較的多肥多水で管理する樹種は、用土の劣化(根詰りによる排水性低下や酸性化)が早いので、表土が乾いてきたタイミングで水をあげるように心がけましょう。いつも湿気た状態ですとコバエやキノコバエが沸いてしまいます。

落葉後は乾きも遅くなるので水やり頻度は減りますが、少しの油断から水切れさせる失敗が意外に多いものです。

冬の水切れは翌年の芽を痛めますし、折角作り込んだ枝も枯れてしまうので注意してください。

施肥

たくさんの花を一斉に開花させるサクラはそれだけ体力を使うので、肥料の要求度も高いのです。

生長期の間は継続的な施肥が必要ですが、特に花後の肥料(春肥)は枝作りや樹形維持のために重要ですので、新梢が伸長する4月~6月頃にかけては他樹種の3~5割増しくらいを目安に肥料を効かせてください。

春に植替えをしたものは2週間ほど経ってから徐々に多くするようにしましょう。

サクラを始め、花もの樹種には花付きをよくするためリン酸分の配合にも気を遣ったものを与えます。油かす肥料にリン酸分を追肥する形で与えてもいいですし、花もの・実もの向けの肥料も多く市販されていますから、松柏類や葉ものとは別に使い分けてもいいと思います。

お勧めとしては、パイポネックスの『プロミック』(草花・鉢花用、NPK=8:12:10)や、花ごころの『もっともっと花の肥料(NPK=5:9:5)』などはリン酸の配合が多く、効きも良いと思います。

秋肥は9月~11月頃の間ですが、黄葉~落葉が始まったら外して構いません。春ほど多くは必要ありませんが、冬越しの体力と芽出しのための大事な栄養素ですから、忘れずに与えてください。

2. サクラの苗木の入手と繁殖法

接木のサクラ苗。台木に枝を接いで接木テープを巻いてある状態

一般に出回っている花付きのいい品種のほとんどは、畑で太らせたヤマザクラを台木にして接木で作られています。

接木の素材は接ぎ口から病原菌やウィルスが入る危険があるので、できるだけ接ぎ方が自然で傷が小さいものを選び、根元にコブがないか、弱っていないかなどを確認してください。

このように接木痕が治っておらず樹液がしみ出しているものは見た目が悪いだけでなく、傷口から病気や害虫が侵入しやすい。

根頭癌腫病のように治療が難しい病気を自分の棚場に持ち込まないように、他の鉢と一緒に置く前に一度隔離し、必ず消毒をしておくことも地味ながら大切な作業です。

また、根元から勢いよく伸びる台木由来の枝は、せっかく接いだ品種の枝の力を奪って枯らせてしまいますから、小さいうちに元から切り除いておいてください。

挿木可能な品種も多いので、休眠枝か葉が固まった6月頃に葉切りで葉量を調節してから挿木してみてください。生長期の挿木は、古枝よりも若枝のほうが発根がいいです。

実生から育てることもできますが花が咲くまでに6~7年は必要になるので、挿木繁殖の用意な「富士桜」や「湖上の舞」などを増やしてミニに作るものよいと思います。

3. サクラの病害虫と対策

桜に発生する病害虫は意外に多く、一度や二度は被害に困った経験があるかもしれません。日々の管理や培養環境がよければ気にすることはありませんが、樹勢のよくないものほど深刻な被害に至る場合も多いので、防除と早めの対処が必要になります。

サクラの枝に侵入していたコスカシバの幼虫

桜につく害虫にはカイガラムシやアブラムシ、チュウレンジバチの幼虫などがありますが、中でもコスカシバの幼虫は接ぎ口などから樹皮下に侵入して縦横に食い荒らし、ヤニを吹いて樹勢を著しく落とします。根元に木屑や虫フンなどを見つけたら、侵入痕に殺虫剤の原液を注入し、ガムやボンド、粘土状の保護剤などで蓋をして駆除してください。

サクラは剪定痕から水分が逃げたり、病気や害虫が侵入することがあるので剪定時期を守り、傷口には必ず保護剤を塗っておきましょう。

落葉後は幹枝の様子が確認しやすく、病害虫による被害の痕跡にも気づきやすい時期です。よく観察し、不自然な膨らみや侵入痕があれば駆除しておいてください。

サクラの根元に出来た癌腫

サクラに発生しやすい病気も比較的多く、サビ病やてんぐ巣病、菌核病、炭疽病、黒星病、うどんこ病などがありますから、定期的に消毒をして発生を防除しておきましょう。

また、サクラをはじめ、バラやボケ、長寿梅などのバラ科の樹種は根頭癌腫病にも注意が必要です。

植替えの際にはストレプトマイシン硫酸塩系の殺菌剤(アグレプト液剤やアタッキンなど)で株や鉢・道具類をしっかり殺菌し、用土も新しいものに更新してください。

ムロ入れ前と冬期保護中には石灰硫黄合剤やサンヨール、オルトランなどで消毒することも忘れないように。葉のない時期は高濃度の薬剤を散布できる絶好のチャンスです。

落葉後のカイガラムシ駆除にはマシン油(カイガラムシに直接塗るように使います)が効果的です。

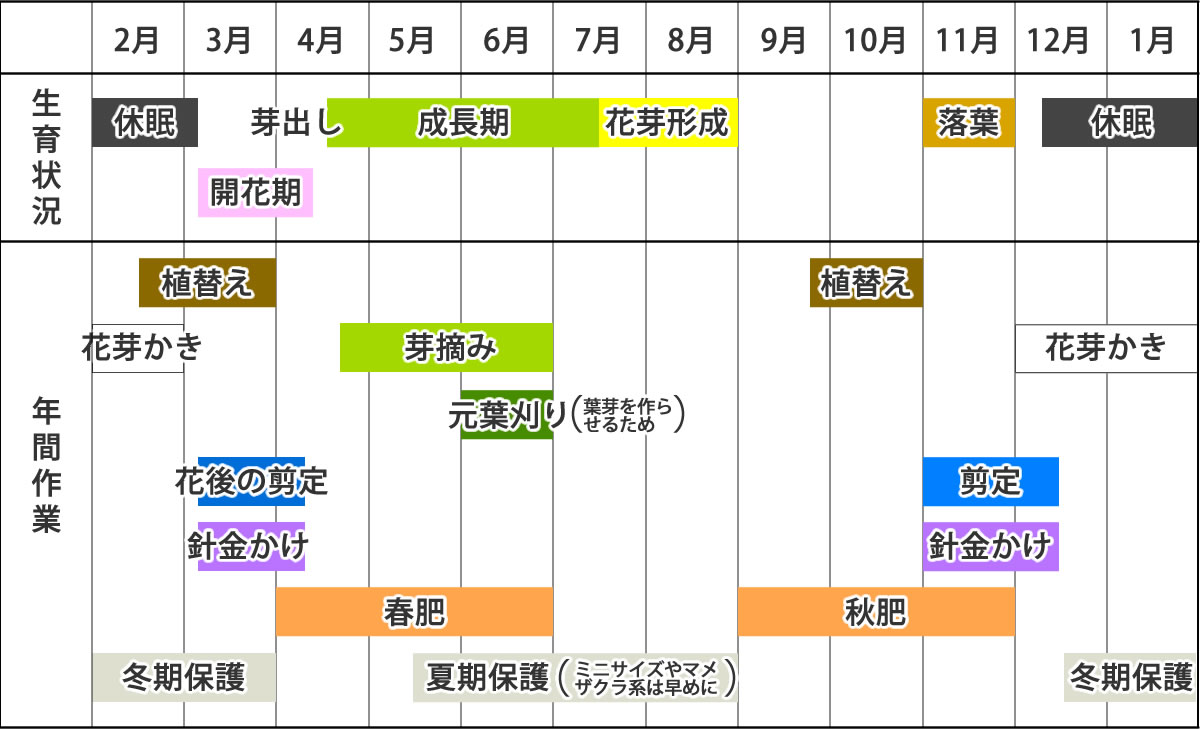

4. サクラの適期作業

植替え(3月、9月~10月)

植替えの最適期は春の芽出し前で、花後の2月中旬~3月中旬頃(関東)に行います。

多くの品種は花後すぐに芽が動き出すので、花後=芽出し前と考えてよく、負担が軽度で根の再生も早いので強い根の切込みも安心して行えます。

バラ科の樹は根頭癌腫病予防のために秋に消毒と合わせて植え替えすることが多いのですが、その後の冬の管理(油断からの水切れや凍結)に気を遣いますし、予防殺菌剤も充実しているので、気温の上がらない早春のうちに植替える人も多いようです。

ただしこの時期はまだ寒さも残り遅霜が降りることもありますから、気温が安定するまでは引き続き保護しておくようにしましょう。

サクラは根の成長が旺盛で、長年植替えをしないと根詰りして花付きを悪くし、生育にも悪影響がでるようになりますから、植替え頻度は若木で1~2年おき、完成木でも2~3年おきが目安です。

定期的に植替えができていてもたまに走り根がでるので、短く切り詰めておきましょう

古木でもよく根を出すので、鉢周りや底土を中心に古土の1/3程を落とし、幹下の走り根や太根を整理して、新しい細根が充実できるようにしてください。

特に入手して初めての植替えでは、病気の有無を確認するためにも根洗いで古土を全て落とし、幹下の強い根や太根をしっかり切り込んでおいてください。

適期を守れば強い根処理も可能なので、仕立て段階のうちにいい根張りを作るようにしましょう。

根処理後はストレプトマイシン硫酸塩系の殺菌剤(アグレプト液剤やアタッキンなど)で浸漬殺菌し、新しい用土に植え付けてください。農薬を使わない防除方法の1つとして、200~300倍程度の木酢液やキトサン活性剤を散布することで、病原菌を減少させる(=有用菌が増殖する)効果が期待できます。

肥料を好む実もの花もの樹種には、元肥を入れておくと肥料切れの心配がありません

元肥(マグァンプKなど)は必須ではありませんが、肥料を好む樹種ですから出来れば植え付けの際に入れておきましょう。

太根を切った場合は切り口から病原菌が侵入する危険があるので、必ず保護剤を塗って植え込むことも病害予防のポイント。保護剤には殺菌効果のあるトップジンMペーストがお勧めです。

また、秋の彼岸頃から10月頃の植替えも可能です。冬に向かう時期の植替えは春ほどの根捌きはできませんが、冬期保護に注意しさえすれば失敗もほとんどありません。 ただしあまり遅くなると寒さの害が出やすいので注意してください。

芽摘み・芽押さえ(4月中旬~7月上旬)

桜は枝の更新が早く、古枝が枯れてしまうことはよくあるので、枝作りが難しい樹種の1つと言えます。

昔から「桜切る馬鹿」と言われますが、花ばかり気にして剪定を怠ると肝心の盆栽としての姿からかけ離れてしまうので、特に若木のうちはしっかり切り込んで枝を作っていきましょう。

花を見ながら小枝をある程度充実させるためには、芽摘みや剪定が重要な役割をします。

剪定は花後すぐ(芽出し前)に伸び過ぎた枝を切り詰める作業と、落葉後の本剪定の年2回で、成長期の間は花芽を意識した芽摘みで小枝を作り、観賞に備えて秋に全体を整えます。

若木の場合は花芽を気にしなくていいので伸びたら摘むを夏まで行い、太らせたい枝は芽押さえしておきましょう。

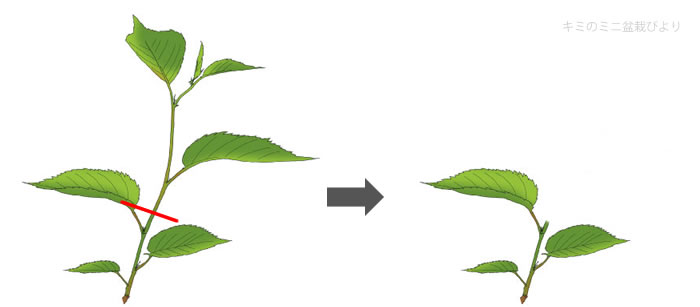

養成木の芽摘み芽おさえ

太枝の剪定はなるべく避けたい樹種ですから、若木のうちに積極的に剪定することがポイントです。不要な枝は思い切って切り除き、目標の樹形に近づけてください。

基本樹形や枝作り段階の養成木の芽摘みは4月中旬~6月頃。新梢を少し伸ばし気味にしてから2~3節の所で摘み取ります。芽摘みはあまり早いうちから行うと枝の力が弱って思うように2番芽が伸びてこなくなるので、一旦伸ばして樹勢をつけさせることがポイントです。

養成木の芽摘みは新梢を一旦伸ばしてから2~3節で摘む

樹勢のある養成木なら6月以降も二番芽が勢いよく伸びてきますが、枝作りの段階ですから、強く伸びるものから芽摘みや芽押さえを繰り返し行います。

頂部の強い枝はあまり伸ばすと太くなってしまうので早めに摘むか、先だけ止めて、枝元を針金で伏せておきましょう。

枝として残したい所は針金で伏せて太らせてから切り戻すなど、各枝の樹勢を平均に保つことが大事です。

完成木の芽摘み芽おさえ

完成木は新葉がまだ伸び出さないうちに摘んで抑制をかける

完成木の場合は、維持のための芽摘みをします。

伸ばしてから摘む養成木の芽摘みとは少し違って、新梢はあまり伸び出さないうちに摘むのが基本で、葉が展開する前後で新芽を1~2節残して摘み取ります。

芽摘み後伸び出す2番芽はそのまま伸ばしておくか、針金で伏せて抑制しておきましょう。

品種にもよりますが、一般的な桜の花芽分化は7月中旬~8月頃なので、花芽を作るためには芽摘みや剪定は遅くとも7月上旬頃までには終わらせておく必要があります。

梅雨明け頃からは新芽の伸びも落ち着きますから、花を見る段階の樹は無闇な剪定を控えてください。

剪定(花後、休眠前)

桜は枝の更新が早く、枯れては新しい枝ができるを繰り返す性格があります。

「桜伐る馬鹿、梅伐らぬ馬鹿」ということわざがあるように、桜は枝の維持が難しく、こまめな芽摘みや剪定なしでは盆栽としての樹姿を作ることはできません。

剪定や針金かけの適期は基本的に落葉期ですが、花を見るために長めに残しておいた枝は花後に整枝を行うことが多いようです。葉芽を確認しながら短い位置で切り詰め、枝向きの矯正などもこの時に一緒に行ってください。

花後の剪定(3月中~4月上旬)

多くの品種は芽出しに先駆けて花を咲かせるので、花後=芽出し前と考えておいていいです。

時期は3月中旬~4月上旬頃。花の観賞が終わり、葉芽が動き出す前に剪定します。

本格的な剪定は休眠前ですが、花を見るために長めに残しておいた枝は花後すぐに2節で切り詰め、針金で向きを修正するなどの簡単な整姿をしておいてください。

剪定後は新芽が動き出すので適宜芽摘みや剪定をし、梅雨開け~夏の花芽分化期までに各枝を充実させておきます。

休眠前の剪定(11月~12月中旬)

落葉後の11月頃からは本格的な剪定の適期。

花芽と葉芽を確認しながら不要な枝をしっかり整理し、必要に応じて針金で向きを修正するなどの整枝作業をします。

特に若木ではまず樹形作りが課題なので、積極的な剪定が欠かせません。不要枝は思い切って切り詰めて基本樹形を定め、枝作りを始めてください。

桜の場合、太枝の剪定はできるだけ避けたほうがいいのですが、やむを得ない時は枝の付け根部分まで深めに切り込みます。中途半端に切り残してしまうと肉巻きも悪く、そこから腐れ込みが生じやすくなるので注意してください。

また、桜の剪定で最も大事な事は傷口の保護。剪定痕から水分が逃げて衰弱の原因になるだけでなく、傷口から腐朽菌や害虫が侵入する危険が高まります。

大きな傷はもちろんですが、小さな傷でも必ず保護剤や癒合促進剤を塗ることを徹底してください。

桜の整枝はあまり寒い時期までやっていると枝枯れを起こすことがあります。落葉後、おそくとも12月中旬までには済ませ、厳寒期の剪定や針金かけは控えてください。

花を見るための追い込み剪定

ある程度枝作りが終わって花を付けさせる段階の樹には、新梢を段階的に切り戻す追い込み剪定も有効です。

やりかたは春から伸びる新梢は芽摘みをしないで一旦伸ばし、樹勢を付けさせておきます。そして葉が5~6枚くらいに達した頃に先端の芽を摘み伸びを止めてしまいます。

植物は頂芽優性の性質を持っているので、残された葉のうち最も先端部に近い葉の腋から2番芽が伸びてきます。そこでこの2番芽が確認できたらその芽ごと先端の葉元の枝を剪定します。

葉数を確保しながら徐々に枝元近くに2番芽を吹かせることで、樹勢を損なうことなく残した枝を充実したものに出来るという考え。

7月~8月の花芽分化期までにこの作業を2~3回繰り返していると、枝元付近に花芽を分化させることができるようになります。

だたし品種によっては2番芽が吹きにくいものもあります。また追い込みを剪定をしているうちは小枝は増やせないので、花芽を付けさせるための芽摘み法の1つとして覚えておくといいでしょう。

針金かけ

桜は枝の更新が早く、毎年姿が変わるといって良いほど枝決めの難しい樹です。

そのため樹形作りはこまめな芽摘みや剪定で整え、針金はあくまで補助的に使うと考えてください。

桜は水分が多く、古枝に針金をかけようとすると枝折れしやすいので、今年伸びた柔らかい枝への芽押さえや、枝向きの軽い直し程度にしてください。

役枝として残したい部分は剪定せずに枝を下げて(芽おさえ)、欲しい太さを得てから元芽の位置まで切り戻してください。

基本的には春と秋の剪定後に補助的に針金かけをしますが、向き修正くらいの軽作業ですから必要に応じて行うことができます。

ただし秋(休眠前)以降にかける場合はあまり遅くなると枝枯れの原因になるので、遅くとも12月中旬までには終わらせておきましょう。

5. 関連ページ

日本に元々自生する桜の原種は山桜や大山桜、大島桜など約10種ほどですが、それらが自然交配した野生種や園芸品種は400種以上にのぼります。花も品種により個性があり……

桜は枝の更新が早く、枯れては新しい枝ができるを繰り返す性格があります。「桜伐る馬鹿、梅伐らぬ馬鹿」ということわざがあるように、桜は枝の維持が難しく、病害虫の被害……

コメント

- 高木成一 さん 2017年10月18日22時59分

- よろしくお願いします。

10月の始めに通販にて、樹高12センチほどの桜ミニ盆栽を購入しました、

1週間ほどで下方の枝に青葉がでて二つ造花のような花が咲いてしまいました、

一才旭山ざくらです、時期的に4月頃の予定のはずです、

このようなときはどうしたらよいでしょうか?

剪定するのか?そのまま開花まで待つのかわかりません。

教えて下さい。 - きみ さん 2017年10月19日09時58分

- 高木成一さん

さいちゃいましたか<(_ _)>

植え替えしたら芽が動き出したりするので、特に珍しいことではないと思います。

販売元が商品にする前に植え替えしたとか、その後室内管理してしまい開花したとか?

蕾のうちに取ってしまってもいいですけど、花咲いたら花殻とって大きな剪定は来年ですかね

今大きな剪定して葉数が減ると変な時期にまた芽が動き出してしまうので。 - かいろ さん 2017年11月17日15時05分

- はじめまして、私は長崎に住んでいます。

今月11日に一才桜(旭山桜)を初めて購入しました(100円だったのでつい…)

最初から土が湿ってる感じがしていたので今日まで水を上げていません

外のビニール温室に入れているので雨風は直接は当たらないようになってます。

観察は毎日、朝と仕事帰りにしています。

排水性が悪そうな土だったので植え替えを検討していますが、

上の表の植え替え時期を過ぎてしまい、どうするか悩んでいます。

あと、購入した時白いプラ鉢だったのでそれも変えたい…

桜盆栽というと、どんな鉢に入れるのがいいですか?参考に教えて下さい - きみ さん 2017年11月18日10時23分

- かいろ さん

コメントありがとうございます^^

植え替えは今はしないで春の花が終わって新葉が展開する前に行ってください。

今やると冬の保護が難しいです。

桜盆栽なら色鉢が合いますが、管理になれないうちは仕立て鉢を使ったほうが安心です。

盆栽鉢を参考にしてください。

鉢を大きくしすぎないように育てていれば化粧鉢に移すときも無理がないですよ

ビニール温室は日当たりのいい場所にあると冬でも昼間は高温になりすぎます。

わたしも使ったことがありますが、今は発砲スチロールだけです。 - ようじ さん 2018年03月16日12時55分

- きみさん

こんにちは♪

だいぶ暖かくなってきて過ごしやすくなりましたね♪

先日、誕生日プレゼントでいただいた『旭山桜』が、何とかもう開花して満開になっています。

1点施肥について教えて下さい。

小さな盆栽で土の上全面に苔が敷き詰めてあります。

施肥は、苔の下に入れてやれば良いのでしょうか?

それとも、苔の一部を外して施肥をした方が良いのでしょうか?

水やりは鉢ごとどぼづけにしています。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2018年03月16日14時15分

- ようじさん

満開ですね~綺麗です。

その苔はたぶん、見栄えをよくするためにマット状のものを貼り付けてあるだけだと思うので、仮根は伸びてないんじゃないでしょうか。わたしなら取ってしまいますが、残したいなら苔めくってその下に肥料おいてもいいでしょうね。上に乗せると肥料によっては茶色くなって汚くなりますから。

苔は蒸れたり虫が湧いたりするので、ない方がいい時あります。 - ようじ さん 2018年03月16日15時44分

- きみさん

早速のご回答ありがとうございます。

この苔があるので水やりもどぼづけしないといけないため、苔を外すことにします。

花が取ったら施肥と剪定をして、また来年も綺麗な花を咲かしてくれるように頑張ります。

またアドバイスよろしくお願いします。 - おに さん 2018年04月12日22時25分

- キミさん、こんばんは。

少しお久しぶりです。

赤松の目切りや、紅葉の芽摘みをやりながら癒されています。

先日、ある盆栽家のイベントに行って、桜の盆栽を作ってきました。

見事に満開を迎えました。

毎日?毎晩癒されています。

桜は難しそうですね。

でも、来年も満開を迎えたいので、一番気をつける点を教えてもらえたら嬉しいです。 - きみ さん 2018年04月13日12時04分

- おにさん

あっ。お久しぶりです!綺麗ですね~なんの品種かな。里桜ですか

これから葉っぱがもっさりなりますから、水切れさせないのが一番です。

花後肥料しっかりあげてください! - ようじ さん 2018年05月01日09時07分

- きみさん

いつもお世話になっております。

またまた桜で教えてください。

今年、いただいた旭山桜なんですが、最初から蕾が黒く固かったのですが、何とか花を咲かせてくれました。(一部の蕾は咲かなかったですが)

ところが、花後に花柄を摘んだあとまったく葉が出ず枯れたような状態になっています。

元々、枯れたような樹だったので枯れてしまったんだと諦めていたら、昨日行ったお店に同じ枯れたような状態の旭山桜が売られていました。

お店で枯れたものは売らないと思うのですが、我が家のこの旭山桜も枯れていないのでしょうか?

何をもって判断したら良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2018年05月01日11時30分

- ようじさん

桜は病気や害虫が多いのでちょっと気を遣う樹ですが、購入したばかりのものは自分で植え替えや消毒をしていないぶん、樹の状態が分かりません。

どちらにしても、この桜は根に問題ありそうですね。たぶん、白根もなく腐ってます。

病害虫以外にも、水切れや高温による障害、肥料不足などいろいろ原因がありますからね

写真を見る限り既に枯れてしまっているようですし、お店のものも枯れてしまってるんではないですかね。

蕾に触れるとポロっと取れて、中はスカスカだと思います。 - ようじ さん 2018年05月01日19時56分

- きみさん

ご回答ありがとうございます。

やっぱり枯れているんですねぇ!

お店で売られていたので少し期待してしまいました。

これで諦められます。

ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。 - ジロ さん 2018年07月15日07時05分

- はじめまして、お世話になります。

3月に購入した一才桜旭山について質問がありカキコさせていただきます。

花が咲き、散った後、南東向きのベランダで管理していました。 しばらくは葉もワサワサと生い茂り元気だったんですが、ここ一ヶ月弱の間に葉がどんどん黄色くなり落葉しはじめました。 一本伸びた若い枝も最初は綺麗な緑色でしたが今は少し色が悪くなってきています。

土の表面に苔があり水が十分中まで入っていないのかと思い、苔を半分くらい外して水をやっていますが、水はけが悪いのか、水がすぐに染み込まないため、割り箸で鉢底まで何箇所かつきましたが、、。

夏になってからも水は2日に一回くらいで苔の上からだったので足らなかったのかと思いますが、今は水やり後、1日経っても土の表面がそこまで乾燥しているようにも思えず、むしろ苔で蒸れたか、水はけが悪く根腐れしたのか?とどうしたら良いのかわからない状況です。

葉は画像のようにほとんど無くなってきました、、。

対処法が何かあればご教授いただければ幸いです。

よろしくお願い致します。 - きみ さん 2018年07月15日16時53分

- ジロ さん

日当たり具合にもよりますが、桜は水が好きな樹なので今時期で2日に1回は少なすぎます。そしてその1回も、水の絶対量が足りていないのではないかと思います。

この写真を見る限りでは水切れで根が弱り、今は水をくれても吸収できない状態なのだと思います。梅雨明けは気温の変動が大きいので、樹に負担が掛かりやすく注意が必要な時期です。

葉も少ないですし、過水にならないようにしてください。直射日光には当てないで、鉢内が暑くなりすぎないようにしてください。

写真を見る限り、鉢(プラスチック)も培養向きでないですし土の状態もよくなさそうですね。

あと、割り箸で突いたと書いてありますが、割り箸は結構先端太いですから、無理に突くと生きている根を潰してしまうので竹串の方がいいですよ。

こういう季節物の桜盆栽は、花を楽しんだらお礼肥をして、春には植え替えもしてやってください。盆栽として長く育てたいのなら、花よりも仕立て鉢で1年、枯らさない培養をすることが大事です。

この枝は生き残るでしょうが、徒長枝なので来年の花は期待できないでしょうね。

盆栽としては作り直しですが、枯らさなければまた花楽しめると思います。 - ジロ さん 2018年07月16日07時30分

- きみ さん

早速のご回答ありがとうございます。

投稿後、何気なく葉の裏を見てみましたら、ハダニらしきものが全ての葉の裏に付いてました、、。

取り除いて、霧吹きで葉の裏を洗い流しましたが、ハダニも悪かったのでしょうね、観察が足りなくてまた反省です。

そうですか、、やはり水が足らなかった結果根が弱ってしまったのですね。

割り箸も良くない方法でしたか、、(>_<)

今はとにかく、枯らさずに維持できるように努力したいと思います。

鉢はプラスチックに見えますが、白い陶器製なのですが、土の状態も良くないみたいですし、今の時期でもいいので植え替えをした方が良いでしょうか? それともこのまま暑さと水の量に気をつけて維持した方が良いでしょうか? その場合は植え替え時期は10月くらいで良いでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 - きみ さん 2018年07月16日08時55分

- ジロ さん

落葉の原因が害虫だけならまだマシなのですが、元気に育てていれば大きな被害にはならないはずですし、もう少し早く異変に気づけるようになればいいですね

桜は虫や菌が大好きな樹なので、風通しや定期的なチェックは大事です。ハダニは洗ったくらいではまたすぐに湧いてくるので、殺菌殺虫剤を何種類か揃えておいていつでも対処できるようにしておいたほうがいいです。

ベランダに直置きしてはいませんよね?

できれば、きちんと脚のある棚を作って管理したほうがいいのですが。

植え替えは今は危険ですが、古土をいくらか更新するくらいなら大丈夫です。上土はそのまま、下の方の古土を中心に洗い流して新しい土で植込んでみてもいいかもしれません。鉢は仕立て鉢で、樹はぐらつかないようにしっかり固定してください。

バラ科ですが秋に植え替えすると冬越しが大変です。ちゃんと植え替えする時はやはり春先がいいと思います。 - ジロ さん 2018年07月17日14時05分

- きみさん

早速のご回答ありがとうございます。

、、ベランダに直置きしてしまっていました、、(;o;)

超初心者とは言え、ちゃんと調べもしていなかったことが本当に反省です、、。

殺菌殺虫剤や棚のこと、またできれば古土の更新もチャレンジしてみようかと思います。

まずはとにかく枯れさせないように、、。

またこちらで勉強させていただきます。

この度はアドバイスを本当にありがとうございました。 - りょういち さん 2018年11月05日07時37分

- はじめまして。

りょういちと申します。

東京のマンションでベランダ園芸を楽しんでおります。

盆栽の育て方については、しょっちゅう参考にさせて頂いております。

雲竜大島桜の盆栽を今年の春に購入しました。

鉢が小さいため、この秋に植え替えをしようと思っています。

根の消毒について質問です。

ヤシマストマイを購入しました。

ガーデンセンターで購入出来る、一般家庭用の、住友化学の小さいボトルのヤシマストマイです。

この製品のパッケージには、根を浸す使い方は紹介されていません。

何倍の希釈液に、どれ位の時間浸せばよいのでしょうか?

桜の盆栽は初めてでして、何卒ご教授お願い申し上げます。 - きみ さん 2018年11月05日16時47分

- りょういち さん

だいたい1000倍にして使用していますが、説明書に書いているように根処理したばかりのものには薬害がでる可能性があるようなので、薄めに意識しています。

時間は1時間くらいで充分です。 - りょういち さん 2018年11月05日17時36分

- ありがとうございます!!

挑戦してみます!! - からあげ さん 2019年04月06日09時36分

- こんにちは。

私は今実生の桜を育てていまして、去年発芽し、今年も元気に枝を伸ばしています。実生のため正確な品種まではわかりませんが、おそらくオオシマザクラかな、と思っています。高さは現在60センチ、太さは1センチくらいです。

質問なのですが、ある程度の太さまで育つまで剪定は行わないほうがいいでしょうか。それとも、形を整えつつ太らせていったほうがいいでしょうか。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2019年04月06日13時46分

- からあげさんへ

あんまり大きくしたくないなら芽摘みしてください。

とにかく太らせたいなら伸ばしますが、切り戻すと傷も大きくなるしあまり綺麗ではないので

形を意識しながら太らせたほうがいいかもしれないですね。 - なほ さん 2019年04月06日17時15分

- キミさん、初めまして。いつもホームページを参考にしています。

先日、即売会で陽光桜の盆栽を購入しました。

とても綺麗に咲いていますが、一番上の枝についている蕾がうまく開いていません。

添付した写真の通り、ふちが薄茶色になり、花びらの開き方も下枝の花に比べて縮れているように見えます。

場所は、西向きのベランダに棚を作り、その上に鉢を置いています。

来年も綺麗に咲いてほしいので、改善策のアドバイスを頂けると嬉しいです。 - きみ さん 2019年04月06日18時18分

- なほ さんへ

ん~まぁーたいしたことないと思いますが、水切れとか日焼けかもしれませんが、

桜を好む病害虫が多いので花後は花がらを綺麗に取って、葉が展開してきたら肥料あげて、殺菌剤や殺虫剤を定期的に散布してください。

西向きのベランダということは西日しか当たらないということでしょうか?

日照条件がよくないですね...

写真そのままの場所においているのなら、後ろにみえる吸気口の穴がちょっと気になります。直接桜に換気があたるのもよくないので、今後の置き場所考えたほうがいいですね - なほ さん 2019年04月06日19時39分

- きみさん

丁寧なお返事をありがとうございます。

早速、換気の当たらないところに鉢と棚を移動させました。

明日、花が終わった後に使う薬剤や肥料を園芸店で購入しようと思います。

自宅には西向きのベランダしかありません…5月に入ったら寒冷紗で日よけを作ろうと思っています。 - おに さん 2019年04月07日11時31分

- きみさん、

大変お久しぶりです。

昨年投稿させていただいた桜ですが、残念ながら今年の春は花を咲かせませんでした。なかなか難しいですね。

来年に向けてアドバイスをいただきたくて連絡しました。

昨年の写真ではサイズ感がわからなかったのですが、我家の桜はとても小さい桜です(左上)

花が咲かなかったせいか、全体的に葉が出るのが早い気がしています。もうそろそろ花芽文化に向けて、肥料や水を控えていいでしょうか?(葉の様子⇒右上)

左下の写真ですが、この芽は昨年もありましたが花を咲かせるでもなく、葉をつけるわけでもなく…です。

この後の処理はどうしたらいいでしょう。切ると新しい芽をだしますか?

あと、気になるのが右下の写真ですが、今年の葉の付け根に赤いポチっとしたものかあります。

全ての葉にあるのですが、病気でしょうか?

色々すみません。教えてください。 - きみ さん 2019年04月08日09時37分

- おにさんへ

今年花が咲かなかった理由はわかりませんが、剪定時期を間違えたか早くに葉焼けしてしまったかとかでしょうか

ちょっと間延びしているので、今年は芽摘みや剪定もやってみてください

肥料は、本ページにも書いているとおり必要です。花芽分化のため施肥を控えめに...という考えもありますが、桜は春はしっかりあげた方がいいと考えてます。

>>左下の写真ですが、この芽は昨年もありましたが花を咲かせるでもなく、葉をつけるわけでもなく…です。>>

この枝は枯れていると思います。

最後に、赤いポチは花外密線といって病気ではありません。葉につく害虫をアリに食べてもらうために密を出していると言われています。 - おに さん 2019年04月09日00時07分

- キミさん、

アドバイス、ありがとうございます。

HPで剪定や芽摘みを勉強させてもらって、頑張ってみます。

6月中は肥料や水を控えないでみます。

ありがとうございました。 - みえ さん 2019年04月30日13時10分

- はじめまして、よろしくお願い致します。

3、4年前に購入した1才桜ですが毎年、きれいに咲いてくれています。

剪定の事で伺いたく、よろしくお願い致します。

写真が今年の開花時と現在の状態です。

花柄はこまめに取り、花後に固形の有機肥料を多めに施しました。

少し間延びして、花が離れた枝先に咲いています。

希望としは短い枝を中心にこじんまりとしたいので、剪定をしたいのですが切る場所と時期が分かりません。

ネットで探すと葉を数枚残すとあったのですが、葉が出ていない主幹に近いところで切ったらいけないでしょうか?

後、枯れているような枝は根元から切って大丈夫でしょか?

いつ頃切ったら良いでしょうか?

それから蕾の様な芽があるのですが、全然咲かず数年同じ形で黒くなって残っています、取ってしまって良いのでしょうか?

色々と分からなくて。。。。

ご指導、宜しくお願い致します。 - きみ さん 2019年04月30日13時53分

- みえさんへ

<<葉が出ていない主幹に近いところで切ったらいけないでしょうか?

葉のない所で切ると水吸が絶たれることになるので、その枝自体が枯れてしまいます。

花後芽が動いてくる時期に、芽が膨らんだのを確認して1~2節で切るのが基本です。

<<枯れているような枝は根元から切って大丈夫でしょか?

枯れた枝は根元から切って癒合材を塗っておいてください。枯れているので時期はいつでもいいです。

<<蕾の様な芽があるのですが、全然咲かず数年同じ形で黒くなって残っています、取ってしまって良いのでしょうか?

その蕾は役目を得ずに死んでいると思います。花後に剪定しないと先端の芽だけ伸びて元の芽はそのまま枯れてしまいます。指で軽くつまんでみると中身がないので弾力もなく、フカフカした感じになっていると思います。

桜は新陳代謝が強く枝枯れしやすいので、適期に剪定を逃すと間延びしてしまいます。

植え替えも花物は1~2年に1回やったほうがいいです。小さいのは毎年やります。

水と肥料、あと日照の良い場所でそだて、元気にしていればそのうち新しい芽もできますから強い芽は5月中に2節で1回芽摘みし、弱い芽を大事にしてあげてください。 - みえ さん 2019年04月30日15時05分

- きみさん、

早速にお返事くださり、ありがとうございます。

来年もきれいに咲いてくれるように、教えて頂いたとおりに、頑張ってみます。

でも内心は剪定で枯らしてしまわないかと、緊張してドキドキです。。。

本当に感謝しております! - まめ さん 2019年07月15日12時39分

- 初めまして!

2年前に咲いている状態の桜の盆栽を頂きました。

今年も花は綺麗に咲き、葉も出てきたのですが、ある程度葉が出たところで生育が止まってしまい段々元気が無くなってしまっています。

葉の根本には枯れてしまったような?茶色い芽があります。

この桜を復活させるにはどうしたら良いでしょうか?

あと、頂いた時からあまり形の良い樹では無かったのですが、もし剪定するのならどこで剪定すべきでしょうか?

真ん中の部分は頂いた時から全く変化が無いので枯れてしまっているのかな、と思います。

質問ばかりで申し訳ありません、宜しくお願いします。 - きみ さん 2019年07月15日15時41分

- まめ さんへ

こんにちは^^桜は7月~8月頃に花芽ができますから伸びもとまるので写真のように芽止まりしているのは問題ないです。

肥料が少なかったり、日照条件が悪いとこのように枝の間隔が延びて情けない姿になってしまいます。肥料が置いてないですが、なにもやってないですか?普通は花が終わってからすぐ施肥を開始します。

もともと枝枯れしやすいものなので、芽が生きているうちに剪定や葉切りなどして光を内部にも当てて芽を起こさないといけません。

写真を添付しておきます

①は生きている枝の先の方は枯れているので、切ってくださいの意

②も同じ

③は、花芽が出来てますが枝が離れすぎてどうしようもないのでいずれは切らないとダメかなの意

途中に生きている芽当たりがあれば、秋か来年の花後にその芽の所まで切るかですかね。

接木苗だと思うので、根元から枝が出るようなことがあったらすぐ切ってください。接いである枝が枯れてしまいます。

剪定したら細い枝でも保護剤(トップジンやカットパスターなど)を必ず塗ってください。 - からあげ さん 2019年12月07日00時04分

- こんにちは。半年ほど前に相談させていただいたものです。

おそらくオオシマザクラを実生から育てているのですが、下のほうの枝がひょろひょろと頼りなく、上の枝は逆に立派すぎる育ち方をしてしまいました。将来的にはもっとどっしりとした形に育てたいのですが、どのようなやり方をすればよいでしょうか。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2019年12月08日16時33分

- からあげ さんへ

桜は上に伸びる性格で、下枝から枝ガレしやすいので剪定をちゃんとしないとこのような形になりやすいと思います。

この状態から「どっしりとした形」にするのは時間がかかりますし、盆栽として作るのは台木にする他ないかな~と私的考えです。

これ以上高くしたくないなら上の枝を切り戻すとかしないといけません、上の枝が強すぎます。枝が3本ありますがこれは1本にして下枝に力が付くようにしないとですね。葉っぱのない下枝が生きているなら小さくできるとは思いますが。 - ようじ さん 2020年04月11日13時06分

- キミさん

桜で教えて下さい。

旭山桜と南殿桜を持っているのですが、花柄摘みをしていたら、葉の所に赤黒く硬いものが付いていました。

これは何なのでしょうか?

虫の卵でしょうか?

このまま放置しても良いものか教えて下さい。

よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2020年04月11日13時19分

- ようじ さんへ

この突起は虫の卵ではなくて蜜腺(花外蜜腺)という部位です。

虫媒に花粉を運んでもらうために甘い香りを出しています。

心配ないです。 - トコ さん 2020年04月12日16時28分

- キミさん、こんにちは。

桜の剪定について質問です。

5年前に買ってから、切ると花が咲かなくなるのが怖くて、ほとんど剪定しないできてしまいました。

このままでは枝が伸びていくばかりかと、かと言ってどこが切ってもいい場所かがわかりません。

本当は今の高さの2/3ぐらいのままで花を咲かせたいのですが、できるものでしょうか。

何卒アドバイスをお願いします。 - きみ さん 2020年04月13日18時02分

- トコさんへ

こんにちはお返事遅くなりました。

桜は剪定しないと形が崩れるばかりですよね。

本格的な剪定は休眠期ですが、花芽をとばす可能性もあるので花後すぐの芽出し前に剪定します。

芽が出てくる前に葉芽のできるだけ短い位置で切り戻しますが、もしかすると元芽の葉芽(とんがってます)は長いこと休眠しているとそのまま死んでいるかもしれません。

芽が瑞々しく膨らんでいるのをよく観察して、その位置で切ってください。

桜は花後の肥料が大事です。

よろしかったら桜の剪定のページも読んでみてください。

https://bonsai.shinto-kimiko.com/kanri/sentei/hanamono/sentei_sakura.htm - ようじ さん 2020年04月13日23時29分

- キミさん

ご回答ありがとうございます。

蜜線と言うもんなんですね。

何も知らずに恥ずかしい限りです。

大変勉強になりました。

これからもド素人ですが、よろしくお願いいたします。 - トコ さん 2020年04月14日16時32分

- キミさん

ご回答ありがとうございました。

剪定のページも見て、剪定にチャレンジしてみます。

肥料も大事なんですね。

ありがとうございました! - シンジ さん 2020年04月14日22時01分

- キミさんはじめまして! 桜について質問させて下さい。

去年から桜を育ててるのですが蕾が10個ほど付いていたのですが全く咲きませんでした。咲かなかったってことは枯れたのでしょうか??

蕾も置いたままで様子見でいいのでしょうか?

なにか対処方法があれば教えてください。 - シンジ さん 2020年04月14日23時17分

- すみません。画像貼り忘れてました。何かアドバイス頂けたら嬉しいです。

- キミ さん 2020年04月15日10時33分

- シンジ さんへ

こんにちは、コメントありがとうございます。

写真の感じをみる限りですと、残念ですがもう枯れているように見えます。

品種や地域差はありますが、今時期は花が満開~おわって、葉が伸び出しているはずです。

4月中旬の時点でこの感じは蕾、死んでいるかな~。

試しに1つ、蕾を指でつまんでみてください。硬くなくて、中身がないのでスカスカな感じだと思います。

ポロっと取れてしまうかも。 - シンジ さん 2020年04月15日12時21分

- キミさんお返事ありがとうございます。

触ってみたらスカスカでした。。ここからの復活はもう無理ですよね?? - きみ さん 2020年04月16日09時22分

- シンジ さんへ

吹いてくることもないことはないんですけど、おそらくこれはもう枯れています。

ためしに枝を少しずつ切り戻してみてください。

吸い上げがあればまだ完全に枯れてないですが、今この状態だと復活は難しそうです - シンジ さん 2020年04月16日13時54分

- キミさん了解です。

これに懲りずに次は枯らさないように頑張ってみます!

色々ありがとうございましたm(_ _)m - きこ さん 2020年05月21日10時44分

- 初めまして。

今年の春旭山桜を購入し、

育て方を調べてるうちに

キミさんのブログに辿り着きました^ - ^

写真の状態なのですが、

葉はそろそろ切った方がいいでしょうか?

また、葉が伸びることなく、

茶色いままの枝は切った方がいいのでしょうか?

(写真向かって右側の一番根元に近い枝です)

宜しくお願い致します。 - きみ さん 2020年05月21日16時07分

- きこ さんへ

こんにちはコメントありがとうございます

「葉を切る」っていうのは枝を切るの間違いですか?

旭山桜は花芽を持ちやすい桜で、あまり伸びない枝元にはすでに花芽があるかもしれません

下枝のやや伸びているのは葉芽なので、伸ばして大事にしてください。葉芽がなくなると枯れちゃいますので。そして茶色いままの枝は枯れているので切って癒合剤を塗っておいてください

来年も花を見たい場合はこのままで大丈夫です。あまり伸びるのは葉を2~3枚残して摘んでおいてください。

一才桜は細かい芽摘みはしないで、花後に生きている芽当たりのところまで切り詰めてサイズを維持します。 - きこ さん 2020年05月21日22時19分

- きみさん

早々のお返事ありがとうございます!

茶色くなってる枝以外は今は切らなくていいんですね><

初心者なので、本当にアドバイス有り難いです。

ありがとうございます。 - りり さん 2020年05月23日16時55分

- こんにちは。今年の冬に桜盆栽を購入し3月末には満開になり楽めました。その後は桜盆栽の育て方を参考に毎日たっぷり水をやり葉桜をベランダで育てていましたが、5月初期、おそらく根のあたりから新芽?のようなものが生え葉形が同じなのでそのまま様子を見ていた所、そちらばかりが育ってしまい幹の方に生えていた葉がすべて枯れてしまいました。害虫はいませんが花殻摘みを間違えたのかと不安です。こちらはここから回復させることができるのでしょうか、どのように対応すればいいかわかりません教えてください。

- きみ さん 2020年05月23日18時47分

- りり さん へ

これは残念なことになって

このような桜は接木で作られていて、「根」と上部の桜は品種の違うものです。台木には原種に近い丈夫なものを畑で太らせたもので、おっしゃるようにその根元から原種の枝(ヒコバエ)が強く伸びることがあります。

このヒコバエは元有る枝の力を奪って強く伸びるため、見つけたらすぐに取るべき枝です。

それをそのままにしていたので、肝心の継いだ品種が枯れたという結果だと思います。

継がれた品種の桜は吹き直すことはなさそうですが、台木も桜ですから育ててみては

花は当分咲きません - りり さん 2020年05月24日10時50分

- ご返答ありがとうございます。ヒコバエの存在を初めて知りました、もっと早く相談すれば良かった、と無念です(´;ω;`)今後どうするか考えてみます。

- きこ さん 2020年08月06日20時30分

- キミさん、

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。

長い梅雨の間に元気がなくなってしまい、先日、ハダニの被害にもあってしまいました( ; ; )

葉の裏のハダニを水で洗い流し、ベニカをふりかけましたが、他に対策はありますでしょうか?

昨日の旭山桜の様子を添付させて頂きます。 - きみ さん 2020年08月07日16時12分

- きこ さんへ

お返事が遅くなりすみませんでした。

発見が比較的早かったと思うので、大事には至らないと思います。

ハダニは風通しが悪い環境でつきますから、写真のように床に置くのではなく(スノコ置いてる分、愛は感じられますが)、フラワースタンドとか、自作の棚でもいいのでもう少し高い棚を作ってやると蒸れ過ぎず、日当たりもよくなると思います。

ハダニにやられたからかもしれませんが、葉色がやや薄いようなので、春からの肥料が少なかった(チッ素不足かも)のかもしれません。今は肥料は置かなくていいですが、活力剤くらいはすこしやったほうがいいかもしれないですね。

ハダニは繁殖力が強いし、環境を変えない限りまた発生します。同じ薬剤では耐性を持ってしまうので、今後よくチェックしてください。 - きこ さん 2020年08月07日23時54分

- キミ さん

詳しくありがとうございます!

夏場は肥料は避けてたのですが、活力剤をあげてみようと思います。

スノコでも蒸れるのですね( ; ; )棚に移します!

本当にありがとうございます。 - ちゃみ さん 2020年12月22日02時31分

- きみさん!はじめまして!

ちゃみと申します

桜の盆栽をやってみたくて予習中に、こちらのHPにたどり着き

大変わかりやすくて、イイ勉強をさせてもらっています

いよいよ富士桜の苗を購入して、盆栽生活スタートなのですが・・・

東京のマンションで、この時期は日中5~6時間しか日の当たらない

バルコニーでやろうと思っています

氷点下になる事は滅多にないと思いますが、ムロとかの準備もした方が

やはりよろしいでしょうか?

(ご挨拶もそこそこに質問失礼いたします)

あと3号の素焼浅鉢は用意したのですが、環境に慣れるまではビニール

ポットのまま手お付けない方がいいでしょうか?

いきなり幾つも聞いて申し訳ないです - きみ さん 2020年12月22日14時55分

- ちゃみ さんへ

こんにちは初めましてコメントありがとうございます。

フジザクラかわいいですよね、わたしも大好きです^^

冬の管理は、霜とか乾燥した風を防ぐ程度で充分だと思います。

今葉っぱもないと思うのですが、冬は日にあてなくていいですから、棚の下とかで休ませるような感じでおいてください。

新しい苗を買ったら、むしろできるだけ早い段階で植替えしてやりたいところです。新しい清潔な土を用意して(必ず微塵とります)、2月下旬~3月上旬頃に植替えしてください。

フジザクラは夏の強い日差しが割と苦手なので、夏は日よけ設置したほうがいいですね。

取り敢えずは花をみて、植替えてからのスタートだと思うので、また何かありましたらコメントください^^ - ちゃみ さん 2020年12月22日21時29分

- きみさんへ

さっそくのお返事ありがとうございます

冬はお日様いらないのですねっ!

なるほどです

乾燥気を付けながら、ニヤニヤ眺めたいと思います

また何かありましたら、相談にのってください

よろしくお願いします - みえ さん 2021年02月12日02時47分

- きみさん、

前に一度ご相談させて頂いたみえです。

同じ桜ですが、また剪定を教えて頂きたいです。

バラと一緒に1月の休眠期になんて思っていたら、桜は11月12月だったんですね。。。。

なので剪定も用土替えもしていないで堆肥でマルチングだけしている状態です。

3月に用土替えはして良いでしょうか?

コンパクトにするための剪定と時期を教えて頂けますでしょうか、よろしくお願い致します。

それから芽出し肥等は要りますか? - きみ さん 2021年02月12日09時17分

- みえ さんへ

こんにちはコメントありがとうございます。

サクラ元気そうですね^^

サクラの植替えは花前2月中旬頃から、花後の3月中旬頃までできます。肥料は新芽が伸びてきたあとの4月頃から有機遅効性の油かす肥料をやや少なめからあげてください。7月頃剪定まで定期的に交換します。秋肥は9月~10月頃にしっかりめに与えます。

剪定は花前にするのは観賞に備えてのことで、本格的な剪定は花後でOKです。

サクラは下の方の芽を捨ててしまうことがあるので、触ってみるとスカスカだったりします。

今芽があるからと短くきっても葉が伸びてこないということがあるので、花後に葉芽が動き出したのをみて、切れるところまで切り詰めるという感じです。

花付きいいサクラでも毎年いっぱい花を咲かせると段々弱ってきますから、ことしは早めに摘むとか、1輪だけにするとかしたほうが優しいかもしれません。

人気の種類ですが管理が分からず枯らせてしまう人が多いと思います。みえさんの樹は大事に育てておられるようで、元気そうですね! - みえ さん 2021年02月13日11時51分

- きみさん、

早速お返事くださり、ありがとうございます<m(__)m>

前のご指導のおかげさまで元気に育ってくれて、新枝も出てきて嬉しい限りです(^-^)

来週の後半くらいに植え替えしたいと思います!

また、このままで咲かせて、その後に剪定位置など改めて画像を遅らせて頂きますので、ご指導お願いできたら嬉しいです! - みえ さん 2021年02月15日17時29分

- きみさん、

度々すみません、みえです。

桜の植え替えをする時に消毒しようと「ストマイ液剤」を購入しました。

古い土を取り除き、水洗いした後に根を浸漬させれば良いでしょうか?

希釈倍率はどの位で、時間的にはどの位浸けて置いたら良いか分からないのですが、お教頂けますでしょうか?

質問ばかりでホントにすみません<m(__)m> - きみ さん 2021年02月15日17時48分

- みえ さんへ

ヤシマストマイは私は100倍希釈液を30分くらいで使ってます

説明書ではあんまり長くしないみたいですが、メーカーさんにきいたところ、たとえば球根とかは高濃度でOKで、つまり休眠状態だとわりと高濃度で長時間つかっても問題ないそうです

実際作業している間にど忘れして2時間付けっぱなしだったことがありますが、別に問題ないので1時間くらいでもよいと思います

使い方は古土全部水洗いして、浸漬してください。

youtubeにもバラ科の植替えの話をしているので、よかったらみてください

バラ科樹種の消毒と植替え - みえ さん 2021年02月15日19時02分

- きみさん、

ありがとうございます!

桜の土が乾いたら土替えしようと思います。

youtubeも拝見させて頂きました(^-^)

とっても分かり易くて勉強になります。

これから色々拝見させて頂きます!

バラを30鉢位育てているのですが、やはり癌腫病が出てバイネキトンというキトサンの活力剤で、2鉢の内1鉢は1年後の土替えの時、コブが消えてました。

でも製造終了してしまったようなので、youtubeで教えて頂いたの凄く助かります<m(__)m>

またご相談させてください、よろしくお願い致します。 - いとう たかゆき さん 2021年02月22日21時49分

- きみさん初めまして

先日友人から旭山桜ミニ盆栽をいただきました

これが私の盆栽デビューとなります

出来る限り育てて花を咲かせたいと思っております

ただ気になるところがあって枝に小さいぶつぶつがあります

桜の木はこんな感じだったと思うのですがあまりに量が多いので心配です

このまま育てても問題ないでしょうか

アドバイスをいただければありがたいです - きみ さん 2021年02月23日08時18分

- いとう たかゆきさんへ

こんにちは、盆栽デビューおめでとうございます^^

こういう模様みたいなデコボコは普通にあります。

カイガラムシも疑わしいですが、もうちょっと寄っていただかないと判断できません。

うん...多分模様です。 - いとう たかゆき さん 2021年02月24日21時24分

- 早速のアドバイスありがとうございました

模様とのことで自信を持ちました

作業表を見ながらしっかり育てたいと思います

これからもブログ YouTube を参考にさせていただきます

よろしくお願いします - ひよこ豆 さん 2021年03月03日02時00分

- きみさん、はじめまして、お世話になります。

昨年春に公園で拾った桜の実生を、軸ギリ挿し芽した後ミニ盆栽にしたくて育ててます。

これから植え替えしようと思ってるんですが、地上に出てる根をどうしたらいいか、また他の根もどのくらい切るべきか、こんな幼い木でも抗生剤や保護剤を使うのかなど、教えていただきたいのですが。あと適した鉢の深さなども。

また拾ったものなので桜の種類が不明です。わかりますでしょうか? - きみ さん 2021年03月03日18時54分

- ひよこ豆 さんへ

この桜の品種はちょっとわからないけれど、そのへんに芽をでしてるものはソメイヨシノや大島桜、寒桜などが交配してできた種が発芽したものと思います。こういうのはまず暫く花も咲きませんから、気長に育ててあげると良いですね^^

紅葉きれいだし、それだけでも愛でられますね。

軸切りしたものなら直根はそう強くないでしょうから、まずは抜いてみて、長すぎる根を切るくらいでいいではないですか。小根がたくさん伸びていたら小根を残して長い根を整理してください。鉢の深さも抜いてみて根を切ってみないと分からないけど、このような苗はやや深めの鉢で培養したほうが管理も難しくなく、太ると思います。

ミニにしたくても、そう小枝ができるものではないので、芽ができたら切り詰めるような感じになると思います。小さくするというよりも、大きくしないという気持ちで育てるとよいと思います。

消毒は、とくに桜とバラは徹底して消毒するようにしています。めんどうだからやらないという人もいて

それも間違いでないとおもうけど、かかってしまったら本当に面倒なので,,,

一緒に植わっているのはケヤキとニレですね

かわいいです。 - ひよこ豆 さん 2021年03月03日23時16分

- きみさん 回答ありがとうございます。

ちょっと残念ですが‘大きくしない’に頭を切り替え、それなりにかわいいこに育てるため努力します。

まずは抗生剤、保護剤、使いますね。 - ちゃみ さん 2021年03月05日11時30分

- きみさん、こんにちわ!

年末にお邪魔した、ちゃみです

いつも参考にさせてもらってます

2月が暖かかったので早い気もしますが

無事に花が咲きました(^^)

ぜひ見てください

別の樹になるのですが(2、3枚目)

ぴよぉぉぉぉん~と伸びた枝を、どうしようか悩んでます

樹形のイメージもまだ固まっていないのですが・・・

あまりにも見栄えが悪いので整理したいのですが落葉まで

待った方がいいですか? - きみ さん 2021年03月05日18時46分

- ちゃみ さんへ

お久しぶりです、かわいい桜ですね~^^

剪定は今やったほうがいいですよ。気に入らない伸びすぎの枝は、芽の位置やこれから伸びる向きをみながら切り戻してください。

桜は動かない芽があって、切りすぎると失敗してしまうことがあるので、ちょうど葉芽が動き出す前が剪定時です。 - ちゃみ さん 2021年03月05日19時54分

- きみさんへ

お返事ありがとうございます

富士桜かわいいですよねー

もぉ虜になってしまいました

今年は早めに花も摘もうと思っていたので、伸びすぎの枝も整理してみようと思います

また道に迷ったら相談させてください - barber さん 2021年03月13日16時16分

- 旭山桜を購入して3年目です。

初年度移行花が咲きません。今年は芽が出ていますが、葉っぱ?花芽?

わかりません。 教えて頂けたらありがたいです。 - きみ さん 2021年03月14日14時10分

- barber さんへ

ぜんぶ葉芽ですね^^;

せっかくですから、葉芽を大事に力を付ける年にして、花は来年に期待ですね。

植替えしてあげないといけないかもしれません。

このページは割とまとめているほうなので、よかったら参考にしてください。 - ちゃみ さん 2021年03月14日14時20分

- きみさん こんにちは

ちゃみです

さっそく花を摘んで不要な枝を選定してみました!

葉もワサワサしてきたので気が早いかもしれませんが

今日はちょっとお薬についてお聞きしたいのです

虫が発生してしまった時は、その虫にあったお薬を使うとして

予防策として使える殺菌?殺虫?剤のお勧めがあれば教えてください

出来れば希釈して霧吹きなどで散布できる物がいいのですが

2種類くらいあれば心強いです

宜しくお願いします(o*。_。)oペコッ - きみ さん 2021年03月15日10時10分

- ちゃみ さんへ

綺麗に育てて貰って、今年も元気に育ちそうですね^^

しかも美味しい高級品(バイオ)までもらって、幸せものサクラです

新芽に付く害虫といえばやっぱりアブラムシ、そしてハダニも付きやすいですね。

予防するなら、浸透移行性のものがより良いですね、オルトランとダントツは春によく使います。

ダントツは泡立ちがすごいので先に水作ってそこに粉を入れ、優しく混ぜるといいですよ。

ハダニに効きそうなのは、ベニカR乳剤とかかな

バロックも効きますが、希釈しずらくてあまり使ってないです。

新芽の柔らかいうちは、

スミチオンとかマラソンは控えてます。 - ちゃみ さん 2021年03月15日13時07分

- きみさんへ

教えて頂き、ありがとうございます

ちょっと調べてみて使ってみますね

お薬もですけど肥料の種類や量など分からない事だらけで

日々教えてもらいながら勉強です

でも少しだけですがサクラを育ててみて

今までサイトに書いてある事や助言してもらった事が

理解できる様になってきました

(今まで理解しきれない部分もありましたw)

これからも色々とつまらない事聞いてしまうかもしれませんが

こりずに宜しくお願いします - ちゃみ さん 2021年03月26日14時49分

- きみさん こんにちわ ちゃみです!

基本の基本を今更ながら質問させてください

灌水についてです

最近は土が乾くのも早くなり1日2回くらいあげています

1回目は朝(乾いていれば)

2回目は様子を見ながら(大体は夕方)

夕方まで待たずに乾いてしまう時があるので

その時はあげても平気でしょうか?

日の当たる時間にあげると蒸れてしまうと聞いた事があります

そもそも、表面の土が乾いてからどれ位は平気なものでしょうか?

最近、新芽たちが黄色っぽく早くに出た葉たちは先が茶色くなってきているので

心配しています・・・

あと先日教えて頂いて殺虫剤(ベニカとオルトラン)を用意しましたが

1回は撒いてみましたが、予防策として使うなら頻度はどれ位でしょうか?

2種類なので、同時に使うのか、ローテーションなのかも教えてください

長々の長文しつれいいたしました(o_ _)o)) - きみ さん 2021年03月26日18時55分

- ちゃみ さんへ

水は決まった回数で樹を慣したほうが人間も都合がいいし、植物の根も丈夫になっていいのですが、風の強い日は結構乾きますし、水切れで枯らすくらいなら臨機応変な考えであげてください。

葉っぱが多少萎れて、水をあげると元に戻るようなタイミングが良いのですが、つきっきりではないので実際は難しいものです。

わたしもその状態を心がけてますが、やはり水は多めになってしまっていると思います。高温の時間に水をあげるのは確かによくないです。慣れた樹なら平気なんですが、甘やかしているとすぐに根が腐ります。

日中外出しているなら、ミズゴケ張ったり不織布を巻いたりして、乾きを遅らせることができますから、いろいろ工夫してみてください。

新芽の調子よくなさそうですね。原因ははっきり分かりませんが、根が傷んでいるのかな

一旦肥料を外して様子をみてください。

オルトランは顆粒のものをあげたんですか?あれは効き過ぎるとよくないので少なめに撒いてください。説明書にも書いていると思いますが、肥効は1ヶ月くらいだったと思います。

ベニカXファインスプレーは葉ダニにも効果があるので、有効成分の違うものをローテーションで使ってください。説明書をみないを分かりませんが、同時使用がNGなものもあると思います。

予防で1番いいのはいい環境整えてあげることと、早く気づける観察力だと思います。

薬剤使いも確かに大事ですが、使い方を間違うとかえってよくない結果になります。

だいたいミツバチとテントウムシ以外はいいことしませんので、見慣れない虫が寄ってきたら即対処です。 - ちゃみ さん 2021年03月26日21時15分

- きみさんへ

なるほど!

水切れが怖くて、やりすぎかもしれませんね

甘やかしちゃいました

肥料を外して灌水に気を付けながら

少し様子を見たいと思います

いつもアドバイスありがとうございます

助かっているのはもちろんの事ですが

それよりも心強くて安心します

説明書・・・言い回しが難しくて

全部理解できてないかもしれませんねw

また寄らせていただきますノシ - K子 さん 2021年04月20日10時46分

- きみさん、こんにちは!

以前、黒松の質問コーナーに五葉松の相談してしまったK子です。(汗)

写真1枚目にその時の五葉松も写っていますが、何とか越冬できたようです。その節は、的確なアドバイスありがとうございました!最近、ピンクのツブツブが出来て仰天しましたが、雄花らしいので、「虫かもよ?」と子供を驚かせてから、摘み取る予定です。(笑)

今回は、旭山桜について教えてください。状態が???なのです。2019年9月に購入、春に開花。昨年の晩秋頃から、数鉢ある盆栽のどれかから、水やりの際に「年中日陰のジメジメした所の土のようなにおい」がするようになり、多分水はけの悪くなってる旭山桜だろうと思い、先月植え替えました。その後、花がたくさん咲き、今、葉桜になろうとしています。植え替えて、水はけが良くなり、上記の土のにおいもなくなりました。

①幹が白くなっていて、枝先がガタガタ?ブツブツ?なのですが、これは病気か害虫でしょうか?購入後は月一回ベニカを散布していましたが、冬はサボり気味だった(汗)

②幹の下の方に幹から直接葉が生えているのですが、これは除けた方がいいですか?

③実は、植え替えたときに知ったんですが、、、鉢の中は、ほぼ(鉢の5分の3くらい?)巨大な台木の幹だったんです!直径5~6センチで高さも4~5センチの幹に接ぎ木してる感じ???(素人なのでよく分からないのですが。。。)円柱の幹っぽかったのですが、もしかしたら根頭癌腫病だったりするのでしょうか?

根の整理をして同じ鉢に植え替えるつもりで他の鉢の用意がなくて、仕方なく同じ鉢に同じように植えました。以前は鉢の上は盛り上がった苔でカバーされていたのですが、苔をのけたので、鉢のギリギリまで土を入れても、上に根がちょっと出てしまって。。。鉢ギリギリまで土を盛るのも良くないですよね。。。早めにもっと大きい鉢に植え替えた方がいいでしょうか?

長文でたくさん質問をしてすみません。盆栽をしている人が周りにいないので。。。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2021年04月20日13時27分

- K子 さんへ

こんにちはお久しぶりです^^

ゴヨウマツなんとか冬越せてよかったですね~

①枝先がガタガタ?ブツブツ?の意味が分からなくて写真でもどの部分のことかわからないのでなんとも言えないのですが、幹が白くなっているのか水のミネラル成分か肥料(化成肥料?)の成分がこびりついているのかも知れないですね。

②たぶん台木から出ている枝だと思うので、これはこれから勢いよく伸びて継いだ枝の力を奪ってしまうので今のうちに元から掻き取っておいてください。

③写真くらいの根が出ているのは問題ないですよ。出ている部分は枯れるかもしれないけど、下に根が沢山あれば大丈夫です。

それより根元の黒い塊?みたいなものが心配ですね

ちょっとはっきりしないですが、確かに根頭癌腫病になっちゃってるかもしれませんね

他にバラ科の樹があれば隔離して、年のためヤシマストマイとかストレプトマイシン系の薬剤に鉢ごと浸けて殺菌してください。

治療ではないので、もし癌腫確定だったら秋の植替えの時にコブを綺麗に取らないといけません。 - K子 さん 2021年04月20日15時23分

- きみさん、お返事ありがとうございます!

根頭癌腫病になってるかもしれないんですね。。。花が咲いたから、致命的な病気ではないのだろうと勝手に思っていました。。。><

長寿梅の盆栽があるので、ヤシマストマイに漬けてみます!旭山桜は植え替え時に漬けたのですが、念のためもう一度漬けた方がいいですか?

同じ棚に置いていたので、危険ですよね>< 桜を隔離します!

根頭癌腫病に罹患している部位は硬いのでしょうか?柔らかいのでしょうか?色とか見分け方とかありますか?秋にもう一度植え替えてチェックした方がいいでしょうか? - きみ さん 2021年04月20日16時02分

- K子 さんへ

根頭癌腫病の菌は癌腫の中だけじゃなくて、癌腫の表面にもいて、水をかけると周りに広がりますから、それを予防する意味で薬剤を使います。疑わしいなら植え付け時以外にも定期的に殺菌してください。高温多湿の時期は週1くらいでもいいくらいです。

癌腫病の様子は、動画に映っているのがあるのでそれも見てみてください。

https://youtu.be/jgChZ5a_LGo

見た目は黒いけど最初は白っぽいです。そして表面はデコボコしています。

固くはないです。ナイフはサクサクはいります。最終的には組織が壊死してボロボロ崩れます(その段階では宿主も枯れます)。

カルスは表面はすべすべしたような感じで固いです。 - K子 さん 2021年04月20日17時54分

- 水をかけると広がる。。。ゾッとしますね><

秋に再度植え替えするまで定期的に殺菌してみます。

動画拝見しました!キトサン初耳でしたので、調べて使ってみます!

黒かったし多少凸凹感はあったので、うちの桜も癌腫かもしれないですね。。。指で触った感じは堅かったですが、ハサミだと切れるかも。。。

植え替え時期までなんとか頑張ってみます!

沢山のアドバイスありがとうございます!勉強になりました! - barber さん 2021年04月23日09時08分

- 葉が出てきたので剪定?芽摘みをしようと思いますが、どこでカットすればいいでしょうか?

教えてください。 - きみ さん 2021年04月23日16時29分

- barber さんへ

こんにちは。

サクラの剪定は芽があるところの上しか切ることができないので、小さくしたいなら葉っぱが出ているところまでたどって切り戻してください。

こんなに長くても困るとか、使えない枝は元から切って保護剤を塗っておいてください。 - みえ さん 2021年04月30日22時39分

- きみさん、こんばんは。

2月にもご相談させて頂いたみえです。

旭山ですが、今年は花数が少なかったですが、無事に咲いてくれました。

開花前に蕾の付いた枝を不注意から折ってしまって、傷口にはトップジンのペースト塗っておきましたが、その枝は他の芽もありましたが、枯れてしまったように見えます。

剪定位置と時期を教えて頂きたいのですが、同じ場所から新芽が出ている所があり両方残して良いのか分かりません。

どうぞよろしくお願い致します。

藤の方も画像が準備でき次第にご相談させて頂きますの、重ねて宜しくお願い致します。 - きみ さん 2021年05月01日08時21分

- みえ さんへ

こんにちはコメントありがとうございます^^

画像をみた感じですと状態はいいように思います。葉色もいいし肥料がよく効いていると思います。

このままでもいいですが大きくしなくないなら、葉のある所まで切り戻してください。

枯れたと思われる枝は、この時期になっても動かないなら完全に死んでますのでそれも切り戻しておきましょう。このまま残す枝の葉を傷めないようにすれば、来年も花をさかせてくれます。

でも、毎年めいっぱい花咲かせようとすると弱ってしまうので、たまには休ませる(蕾を早くとるとか)のも大事ですね。

同じ場所から枝が出ているのは、外向きの枝を残すようにして片方を切っておいたほうがよいです。 - みえ さん 2021年05月01日21時24分

- きみさん、

ありがとうございます!

いざ桜を前にして切ろうと思いましたら、迷って切れませんでした。。。。

コンパクトにしたいと思いますが、ここで良いのか?と。

画像上に印をしてみましたが、見て頂けないでしょうか?

?マークの所は悩んで分からなくて。。。。

お手数をお掛けしてすみません、宜しくお願い致します<m(__)m> - きみ さん 2021年05月02日06時53分

- みえ さんへ

考え方を書き込みましたので載せておきます。

サクラは枝枯れしやすい樹種なので、枝は多めに残しておいて、ここは確実にいらない、あっても使えないと思うところから徐々に切る様にしてください。

花の咲きやすい品種なので、すでに短枝が確定しているみたいです。樹形作りを優先したいなら、来年は花が咲く前に蕾をとって、葉芽を沢山作るようにしたほうが長く楽しめると思います。 - みえ さん 2021年05月02日15時56分

- きみさん、

ありがとうございました<m(__)m>

とても分かり易かったです(^-^)

切ってみました。(1枚目)

元気でいてもらいたいので、アドバイス頂いた様に枝もあまり短くしませんでした。

枯れた枝を切り、枯れた芽を取り除きました。

残した枝先は芽摘みをした方が良いでしょうか?(2枚目)

それから来春は咲かせるのをお休みさせます!

その場合の蕾を取るのは、芽が割れて中の色付いた蕾を一つ一つ取る感じでしょうか?

芽ごと取るのでしょうか?

すみません基本的な事もよく分かっていなくて。。。。

どうぞ宜しくお願い致します<m(__)m> - きみ さん 2021年05月02日17時44分

- みえ さんへ

<<残した枝先は芽摘みをした方が良いでしょうか?(2枚目)

指で指している部分の枝は短枝です。長枝はもっと伸びてきます。

芽摘みの必要はありません

この写真みると上の芽は花芽の塊で、下の方に葉芽がありますね。

ここは枝作りと思って、葉芽の所まで切っていいと思います。

<<その場合の蕾を取るのは、芽が割れて中の色付いた蕾を一つ一つ取る感じでしょうか?

芽ごと取るのでしょうか?

芽ごと取ります。

できるだけ早くとってあげたほうがいいのですが、なれてない人はどっちかわからないと思います。

来春になって明らかにわかるようになってきたらピンセットなどで掻き取ってください。

丸々した大きい芽が花芽です。 - みえ さん 2021年05月02日18時46分

- きみさん、

ありがとうございます<m(__)m>

教えて頂いた所、葉芽の上で切りました。

左下の枝も同じ感じだったので、葉芽の上で切りました。

これで大事にして育ててみます!

きみさんには、いつも感謝しかありません<m(__)m> - 茶々 さん 2021年05月07日19時59分

- ミドリザクラ(緑桜)を、家を買ったときにシンボルツリーとして植えて5年です。

毎年、芽吹いて少し咲いていましたが今年は全く1つ芽吹いて葉がある程度です。

剪定はしていませんので細い枝が沢山ありますが枯れている様な枝もあり心配です。 - きみ さん 2021年05月08日06時39分

- 茶々 さんへ

それは心配ですね。

枝自体はまだ吸い上げているようですが、このまま葉がでないと枯れてしまうと思います。

ここまできたら治療とかは難しいのですが、もしかしたらコスカシバの幼虫とかコガネムシとか、見えないところに害虫がいるかもしれないですね。

根元や幹の状態をよく観察して、原因を探らないとなんともいえません

※20通?ちかくコメントが来ていましたがなにか誤作動でしょうか

無事届いていますのでご安心ください! - きこ さん 2021年05月28日20時56分

- 昨年もこちらでアドバイス頂き、ありがとうございました。

鉢の植え替えもし、楽しみに春を迎えましたが、今年は花が少ししか咲かず、ほとんど葉芽でした。

どんどん枝を伸ばしてきたので、葉を数枚摘みました。

このままで良いのか、枝元まで切っても大丈夫なのか、また、その時期をお伺いしたいです。

宜しくお願い致します。 - きみ さん 2021年05月30日21時27分

- きこ さんへ

お返事が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。

葉色もいいし、伸び伸びと新梢が伸びていて管理がいい証拠ですね!

でもこの強く伸びている枝には花芽が付きにくいので、いちど短く摘める必要があります。

今時期から6月一杯までは芽摘みの時期なので、元の葉2~3枚の所で全体的に短く切ってあげるといいと思います。比較的短いまま伸びが止まっているものは、短枝ですから切らないでください。

そのあと2番芽が伸びてくるので、それはそのままでいいです。 - 木下 さん 2021年06月06日12時40分

- きみ様

はじめまして、木下と申します。

盆栽の育て方の参考として、いつもHPを拝見させていただいております。

非常にわかりやすく詳細をまとめていただいており、大変勉強になっています。

桜の育て方について、相談があります。

今年の2月に妻との記念にオシドリ桜を購入しました。

桜を育てるのは初めてなので、試行錯誤しながら育てています。

今年は数輪ですが開花し、その後に元気よく新芽が伸びてきたため、安心していたのですが、5月末ごろから葉が黄色くなり、日に日に葉が枯れ落ちてきてしまいました。

なお、植え替えは花後に行い、整理した根の切り口にはトップジンMペーストを塗ったため、できることはしたつもりだったのですが・・・

生育環境ですが、南向きのベランダで育てており、毎日水をあげていました。

水切れを警戒していたため、表土が乾いていない日も(数日ですが)水を与えてしまっていたことが負荷となっていたのでしょうか。

また、元気よく育っていたため、肥料をあげていませんでした。(それも原因のひとつではないかと後悔しています。)

観察していた限り、虫の被害を受けていたわけではないと思ってはいます・・・

向こう数年の開花は断念しているのですが、何とか枯らさずに踏ん張りたいと考えています。

この状態から復帰する方法があればご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願いします。

(写真はそれぞれ①枯れる前②現在③現在の根まわりの状態です。) - きみ さん 2021年06月06日17時08分

- 木下 さんへ

こんにちはコメントありがとうございます!

最初の写真で良い樹だな~と思ったら、現在は厳しい状態になってしまったみたいでさぞ残念なお気持ちだと思います。

お察しの通り、おそらく水のやり過ぎで用土中が酸欠になり、根腐れしたのが主な原因ではないかと思います。花後の肥料をまったくやらなかったというのも大きく影響していると思いますが、受け皿の高い水位にカルキのあとが残っているので、水のやり過ぎは間違いないですね...

サクラは水も肥料も好きですが、やり過ぎは土を悪くします。必要な量を継続的に効かせることが大事です。

水は上から下にちゃんと抜けるようにやらないと、新鮮な空気を根が吸えません。

植替えしたということですが、根元に針金がまったく見えませんが固定はしっかりできているでしょうか。

グラグラしていると根が伸びませんので、もし固定していなければすぐ対処してあげてくださいね。

肥料は今やると逆効果に思えますので、ハイポネックスを2000倍以上に薄めたものを霧吹きで樹全体にスプレーしてやってください。芽が動きやすくなります。

添付の赤線の枝は枯れていますので、切っておいてくださいね。

この状態から完全復帰というわけにはいかないかもしれませんが、水と風通し、あと夏越しができれば枯れず済むと思います。

乾いた時間を作ってあげてくださいね。 - 木下 さん 2021年06月06日23時28分

- きみ様

早速のご返信ありがとうございます!

加えて、分かりやすい解説ありがとうございます。

原因がわかって良かったです・・・

水やりには以降気をつけるようにいたします。

また、写真には写ってはいませんが、幹を持って持ち上げても動かない程度には針金で固定しています!

いただいたアドバイス通り、取り急ぎ希釈したハイポネックスを噴霧しました。

追って枝を切って保護しようと思います。

これから夏が待っていますが、枯れないように気長に善処していきたいと思います!

ありがとうございました! - ひよこ豆 さん 2021年06月13日12時12分

- キミさんこんにちは、お世話になっております。

去年、街路樹の枝垂れ桜のひこばえをもらって育てていますが、どう手をつけていいかわかりません。必要な作業をおしえていただけますでしょうか。 - きみ さん 2021年06月14日09時59分

- ひよこ豆 さんへ

こんにちはコメントありがとうございます^^

これをどうしたいですか?

盆栽にしたいなら、軽く針金をかけて曲いれておくにはちょうどいいと思います。

剪定するには細すぎるので、伸ばして太らせて、枯らさないようにすることが取り敢えずのミッションだと思いますよ。

葉色はよさようですが、少し肥料もあげてくださいね。

この種類の葉には、ウラにハダニがつきやすいのでよく観察して繁殖しないうちに補殺してください。

そんなかんじです - ひよこ豆 さん 2021年06月14日12時56分

- アドバイスありがとうございます。

盆栽にしたいので、それでは針金かけ、初挑戦してみよかな?。何度かやりかけて、でもヘタして木を傷めそう?. .とこれまで他の木で断念 してきたんです。植木鉢の下の穴とか通したほうがいいですかね? - きみ さん 2021年06月14日14時04分

- ひよこ豆 さんへ

え?これは鉢底穴ないのですか?

穴があいてないと水が通らないので、穴開の空いているものを使ってくださいね - ひよこ豆 さん 2021年06月14日21時23分

- あ、いえいえ、鉢にちゃんと穴開いています?!

それでは針金かけに逃げ腰だったのを、これを機にキミさんの動画を参考に本腰いれてやってみますね❗️

ありがとうございました❗️? - 木が好きですねん さん 2021年07月04日00時26分

- きみさんお久し振りです。

またまたご指導ください。

桜の盆栽に挑戦したところ、

どうしても大きく育ててしまって、鉢植えとして花を楽しんでます。

今度こそはと剪定した芽で挿し木に挑戦したところ、ほとんど枯れましたが3本ほど成功してそうなのです。

4月に挿したのですがグングン芽が伸びてるモノや挿したときのまま緑色、ちょいと芽が出てるモノが有りますが、もう鉢上げしても良いのでしょうか?

グングン育ってるのはこのままだとまたでっかくしてしまいそうです(泣)

今回成功なら桜の挿し木で初となります。

今後の育て方がわかりません。

どうかアドバイスお願いします。

ちなみに

桜の種類は忘れてしまいました。

仙台桜とかいう名前と記憶してたのですが、その名でググっても種類としては出てこなかったです。

薄いピンクのカワイイ単重咲きが3月頭に毎年咲いてくれてます。

ソメイヨシノよりも早く咲きます。

菜の花メインなのでピンボケですが親の桜の写真添付します。

どうぞよろしくお願いします。 - きみ さん 2021年07月04日08時21分

- 木が好きですねん さんへ

鉢あげしてもいいのですが、わたしの経験ではそのあと急に枯れてしまうことがあるので、根がしっかりしてくる秋か春先にあげたほうが失敗ないかもしれません。

品種はなんでしょうね?雅っぽいようにも見えるけど

寒緋桜の園芸種で間違いないですけど名前がでてこないです - 木が好きですねん さん 2021年07月04日13時35分

- きみさんへ

ご指導ありがとうございます。

やっぱりまだ早いですか。

このままで秋か春先まで頑張ってみます!

もう少しだけ教えて下さい。

今は室内(出窓近くで陽当りは良い)に置いてますが、これから夏でエアコンを使う事が多くなります。

外に出しても良いものでしょうか?

外はほぼ日陰は無く、半日以上は陽が当たります。

またナメクジなどの害がたまにあり、他の苗たちは新芽が喰われて枯れたりしました。

それと周囲にある、失敗して枯れたと思われる挿し穂たちは抜いて処分しても良いですよね?

せっかく根付いてくれてそうなので失敗は避けたいです。ご指導よろしくお願いします。 - きみ さん 2021年07月05日08時10分

- 木が好きですねん さん

>今は室内(出窓近くで陽当りは良い)に置いてますが、これから夏でエアコンを使う事が多くなります。外に出しても良いものでしょうか?

今一時的に室内においてるっていうことですか?室内管理を基本しているなら、サクラは陽樹(富士桜は半陰樹)なので光の量が足りません。室内の明るいところといっても2000~3000ルクスくらいしかありませんから、段々よわってしまいます。

そして、室内管理しているものを急に外に出したりするのもよくないです。

ですから、基本外で、日陰がないなら作ってあげてください。

>それと周囲にある、失敗して枯れたと思われる挿し穂たちは抜いて処分しても良いですよね?

見た感じは完全に腐っているみたいなので、抜いていいと思いますよ^^ - 木が好きですねん さん 2021年07月05日15時17分

- きみさんへ

えらいこっちゃ です。

乾燥と虫からの被害(ちっちゃい芽や葉などが夜のうちに結構喰われちゃうんです)を防ぐ為に挿し木した後は屋内の出窓に置いたままにしてました。

すぐに外管理への移行準備します!!!

追加質問して良かったです。

なんとか日陰を作れるように(虫対策も)頑張ってみますね。

いつも的確で素早いご指導頂いて本当に感謝してます。ありがとうございました。

これからも頼りにしてますのでよろしくお願いします! - がががが さん 2021年07月24日10時54分

- きみさんこんにちは

最近桜の葉っぱが枯れはじめてしまいました。

ネットで調べると、せん孔褐斑病?のように思われます。

出ている葉っぱ全てに見られているので、今後の対処としてどうするべきか悩んでいます、、、

葉を切って、新しい葉芽が出るのでしょうか。

それとも葉は残して薬で対処できるのでしょうか。

もし知っていましたら教えてください。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2021年07月24日21時38分

- がががが さんへ

お返事おそくなってすみませんでした。

サクラの葉は時々こういう症状がでますね。

葉裏にデコボコがなければ赤星病ではないですし、かっぱん病の可能性はあると思いますが、このくらいならまだ光合成できる葉も残っているし、消毒だけちゃんとしておけばそんなに問題にならないと思います。

この病気は夏にむかって侵攻が落ち着きますが、もし病斑が広がるようなら部分的に葉を切る取るなどして蔓延を予防し、正常な葉を少しでも残すようにした方がいいと思います。 - がががが さん 2021年07月25日00時09分

- きみさん、こんばんは

お返事ありがとうございます。

思ってたよりも重症で手遅れではなさそうで、一先ず安心しました。

取り急ぎ酷い葉を切り、家にあったベニカXファインスプレーを塗布しましたが、きみさん個人的におすすめの消毒薬はありますか?

また、他の鉢(姫りんご)にうつってる気がします、、、

置き場所を隔離するべきでしょうか?

重ね重ね聞いてすみませんが、よろしくお願いします。 - ik さん 2021年07月25日14時44分

- きみさんへ

初めまして。ikと言います。

いつもこちらのサイトで勉強させて頂いています。

旭山桜を育てています。育て始めて数年経ち、枝が伸びすぎたので今年の花後に思い切って切りました。すると5月の初旬に緑色の2ミリ位の芽が出てきてくれたのでとても嬉しかったのですが、暫くすると芽の一部に真っ暗な部分が現れ5月末ごろには芽は枯れてしまいました。その芽以外の部分は今も元気に育っています。

また来年芽が出てきてくれた時にちゃんと育ててあげたいのですがこれといって思い当たる原因が無くて。。良ければアドバイス頂けないでしょうか?

写真を添付します。

1枚目は芽の出始めです。とても小さいのですが写真中央より少し右の方に芽がいます。

2枚目は枯れ途中です。2つの芽のうち片方は完全に枯れています。この後にもう片方も枯れました。

枝を切った直後に癒合剤は塗っています。花後は栄養をたっぷりと、と思いバイオゴールド、マグァンプK、ハイポネックスをあげていました。

お心当たりがありましたらどうぞ宜しくお願いいたします。

芽が枯れたのは悲しかったですが、今も毎日楽しく盆栽達を育てています。 - きみ さん 2021年07月25日17時15分

- がががが さんへ

なんの病気かは正確にわからないですが糸状菌が原因で、すでに発症してしまっているので少しでも治療効果のあるものが好ましいと思います。

治療といっても、葉が元通りになるわけではないのですが、浸透性のある(植物体に侵入している病原菌にも効く)トップジンMなんかいいのではないでしょうか。

水和剤(粉)は調整しにくいと思うので、ゾルタイプの希釈して噴霧できるものがいいと思います。

▼

https://amzn.to/3BCOce7

あとは、予防にはダコニールなんかもよく使っています。いろいろあるので迷いますよね。

病気は蔓延するので、置き場所を離すのと、それでも菌糸は舞うので棚全体を殺菌するようにすると良いです^^ - きみ さん 2021年07月25日17時25分

- ik さんへ

はじめましてコメントありがとうございます!

サクラは本当は丈夫なのですが、生長期に結構樹勢を落として枯らしてしまう人も多く、その原因はほんとにいろいろです。

多分、その樹は根にトラブルがありますね。

植替えをしてないとか、厚いコケを張ったままで蒸れているとか、水が多くて根腐れとか。

肥料も、バイオゴールド、マグァンプK、ハイポネックスを少量なら問題ないですが、肥料が好きだからといって分解できないほど置いたり、濃い液肥(ハイポネックスは2000倍でもちょっと濃いかも)をあげたりしたらさすがに根焼けが起こります。

幸い、芽が伸びきれなかっただけで他の枝は葉も元気そうですね!よかったです。

来年はきっと大丈夫でしょう~ - ik さん 2021年07月25日18時21分

- きみさんへ

ikです。早速お返事頂きありがとうございます!

原因は色々なのですね。

思ってみれば肥料のあげすぎだったかも知れないです。来年も様子見しながら大事に育てたいと思います。

YouTubeもやっていらっしゃるのですね!こちらも今度見てみようと思います。

お忙しい中、ご丁寧にありがとうございました。 - がががが さん 2021年08月23日17時06分

- こんにちは!

おすすめしてもらったトップジンMを撒いて様子を見ていたら、無事?元気になりました!!

写真は枯れている葉っぱをカットしたものです。

きみさんに相談してよかったです!

ありがとうございます!

もしまた何かあればご相談させてください。 - きみ さん 2021年08月23日17時26分

- がががが さんへ

よかったですね!がががが さんの日頃の管理がよかったのでしょうね~

このまま落葉までいけば、短枝もあるようだし来年もいくつかは花みられますね~(*^-^*) - ちゃみ さん 2021年10月28日10時41分

- きみさんへ

お久しぶりです

以前お世話になりました、ちゃみです

勉強勉強の日々が続いていますが、自分なりに盆栽ライフを楽しんでます

先月、福島の母の実家に行ってきました

庭にある染井吉野(生まれた時に植えたそうなので樹齢60年以上?)の

胴吹き枝を何本か挿し木しようと思い持ち帰ったのですが

15~20㎝くらいの挿し穂にしたら思ったより本数が出来てしまい

半数は春挿し用に新聞紙でくるんで冷蔵庫へ

残りは時期はずかと思ったのですが試しに挿してみました

25本差して動いた?のは2本

1か月経って写真のような状態です

擦りガラス越しに室内管理をしていますが

今後、出た葉はどうすればイイか悩んでいます

落とすか半分かは分かりませんが手を入れるべきか

潅水の管理で乗り切るか・・・

これから気温が下がるイレギュラーなケースだと思いますが

アドバイスいただければ助かります - きみ さん 2021年10月29日13時44分

- ちゃみ さんへ

うーんこれはどうしたらいいでしょうかね

基本的にはなにもしないでこのまま冬を越せればいいですが?

通常はこの時期の桜は軸もしっかりして冬芽を作っている頃なので、このような春の新芽のような状態はとても寒さに弱いと思います。

加温する必要はないですが、このまま置き場所を変えずに水だけ注意して育ってあげてください^^ - ちゃみ さん 2021年10月29日15時06分

- きみさんへ

お返事ありがとうございます

そうですよねーもぉどうしていいやら(笑)

何はともあれ越冬ですね!

頑張ってみます

来春、いい報告ができますように・・・

ありがとうございました - テル さん 2022年01月01日19時49分

- きみさんへ

明けましておめでとう御座います。

2022年も僕の盆栽の教科書として勉強させて頂きます。

質問があります。

最近、エレガンスみゆきという桜を購入しました。

桜と梅を掛け合わした新種の桜のようで、秋から春にかけて6ヶ月間

花が観られるようなのですが、基本的に育て方は桜と同じ適期作業の時期に同じ事をする育て方でいいのでしょうか?

芽摘みや芽抑え、剪定や肥料、植え替えなど

花が咲く時期が長い分、適期作業の育て方は違ってきますか?

違いがあれば注意点なども一緒に教えて頂けたら嬉しいです。

宜しくお願いします。 - きみ さん 2022年01月02日11時29分

- テル さんへ

エレガンスみゆきですか~そういうのもあるんですね^^

しべは梅のようで、花弁はヤエザクラみたいで面白いですね

わたしは育てたことありませんが、樹の成長具合をよく観察してどういうものか知る必要があります

新梢がさほど伸びないものなら、芽摘みや剪定を無理にする必要はなくて、春先とか休眠の時期に全体を切るようにれば形もくずれないです。

性質がよくわからないものは、枯らさなければそのうち分かってくるので最低限のことだけしておいて無理なことはしない方が無難です。でも、

多くの植物の花芽形成は葉が繁盛する時期(初夏~夏)です。サルスベリも花期長いですが、あれば春に順次花芽が分化するので、新梢は伸ばし気味にするか、5月頃に芽摘みしておくと短く咲かせることができます。

その桜(梅?)の場合も、新梢が伸びてきたら1回切り戻して、伸びすぎを抑制するといいでしょうね。あとは、花が終わったら切り戻し。そういう感じで、花は楽しめると思います。

植替えは、芽が動き出してから成長期の間はやらないで、芽動き前がいいです。

肥料も基本的には春(4月~6月)と秋(8月下旬~10月)でよいと思います。 - 友 さん 2022年03月13日13時25分

- こんにちは。いつもYouTube楽しく拝見させてもらっています。

垂れ桜の植え替えについて質問お願いします。

芽動き前が適期かと思うんですが、花芽が大分膨らんできたら控えた方がいいんでしょうか? - きみ さん 2022年03月13日19時37分

- 友 さんへ

こんばんは^^

動画もみてくださりありがごうございます!

花後すぐに芽が動き出すので、植替えするとしたらギリセーフです。

根をどのくらい切るかにもよりますが、走り根を数本切り詰めるくらいなら花にもさほど影響しません。

あまり切りすぎないようにしてくださいね~ - 友 さん 2022年03月14日18時37分

- お応えいただきありがとうございます。

ちなみに花後の植え替えも可能でしょうか?

今と作業的にはちがいがありますか?

質問ばかりでスミマセン? - きみ さん 2022年03月17日08時15分

- 友 さんへ

おそくなってしまってすみません

花後すぐなら大丈夫かと思いますよ!葉芽が動いてからだと失敗するかもしれないので切りすぎないでください~ - 梨乃 さん 2022年03月20日23時38分

- きみさんへ

はじめまして。

3〜4週間ほど前に初めて桜の鉢植えを購入しまして、育て方などをネットで調べているうちに、こちらに辿り着きメッセージを送らせてさせていただきました。

購入したのは旭山です。購入後、季節先取りの暖かさが続きあっという間に芽が動き出しました。

きちんと見て選ばなかったのですが…付いていた芽は全て葉っぱだったようで、花は一輪も咲かず葉っぱがモリモリと出てきました。

今年は仕方ないなと思い、来年に向けてたくさん花芽がつくようにしたいと考えています。

桜の手入れの方法などを読んでいると、花が終わって5月頃の葉っぱへの対応が大切ということが書かれているのですが、花も咲かずまだ寒い日も多いこの時期にどうしたらいいのかなと悩んでいます。アドバイスをいただけると嬉しいです。

初めて桜を育てるので、使用するオススメの肥料なども教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願い致します。 - きみ さん 2022年03月21日09時27分

- 梨乃 さんへ

こんにちは。お返事遅れてすみませんでした。

今年花が咲かなかったのは残念でしたね。でも培養の面では、花より葉芽がとても大事ですので、この状態をキープできれば間違いなく来年はたくさん花が咲くはずですよ^^

徒長枝は5月頃に1回芽摘みしてますが、旭山は花咲きのいい品種なのでそんなに伸びずに止まる枝が多いと思います。

4月~5月頃になって伸びすぎている枝は葉っぱを2枚くらい残して剪定してください。

今の段階でやって頂きたいことは、写真のように下に葉芽が吹いているところがあればそこまで切り戻す作業です。これをしないとどんどん大きくなりますし、下の方の芽が弱ってそのまま死んでしまい、中間に枝ができなくなって間延びします。

肥料は、まぁなんでもいいんのですが、私は花物には「花物用のプロミック」や、「東商のおかませ」というのを置いています。

枝葉の生長にはチッ素も大事なのですが、リン酸の配合が多めなので、花芽がつきやすくなります。

サクラは花が終わると葉姿だけになるので、夏頃から興味をなくし棚の隅の方におかれたりして日当たりや風通しがわるくなり、

葉ダニや病気にやられることがあります。夏は葉焼け防止にちょっとは遮光してあげたらいいですね。

葉を大事すれば元気に育ち、花も毎年みられますよ~^^ - 梨乃 さん 2022年03月21日22時50分

- きみさんへ

お忙しい中早速のお返事ありがとうございました。

丁寧かつとても分かりやすくアドバイスしていただき、本当に感謝しています。ありがとうございます。

肥料も教えて下さってありがとうございました。早速ネットで見つけました。

早速教えていただいた切り戻し作業をしようと思っています。

ご指示して下さった2本の枝、赤い印の下には、両方ともすでに葉っぱが出ています。ですので、印あたりで切ろうと思います。

切った後は、やはり保護剤を塗った方がいいでしょうか?トップジンMぺーストを購入予定です。

それから、葉っぱを見ているとなんとなく肥料あげた方がいい気がしていまして、届き次第あげようと思っているのですが、タイミング的に枝を切る前と切った後どちらがいいとかありますでしょうか?

図々しくもいろいろと質問をしてしまい、本当に申し訳ありません。

お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、お手隙の時で構いませんのでアドバイスをいただけると嬉しいです。

よろしくお願い致します。

桜がおうちで咲いたら最高‼︎なんて思いで購入しましたが、思いがけず花が咲かず…でも、生命力に満ち溢れた葉っぱや、必死に生まれようとする葉芽を見ていると、エネルギーもらえますし、いつまでも眺めていられますね。 - 梨乃 さん 2022年03月21日23時24分

- きみさんへ

何度も申し訳ありません。

もう1つ質問させていただきたかったことを書き忘れてしまっていたので、もう1度メッセージ送らせていただきました。

コメントを書いて下さった写真に、芽がもう死んでしまっているとありましたが、死んでしまった芽はそのまま放置で大丈夫でしょうか?

取っておいた方がいいですか?

些細なことで本当に申し訳ありません。

よろしくお願い致します。 - きみ さん 2022年03月22日16時02分

- 梨乃 さんへ

こめんとありがとうございます❗取り急ぎご質問だけおかえししますね!

>切った後は、やはり保護剤を塗った方がいいでしょうか?トップジンMぺーストを購入予定です。

わたしも一応、よほど細い枝以外はトップジンMで保護しています。太い枝は、少し長めに切って、自然に枯れてきてからまた切り戻してください

>それから、葉っぱを見ているとなんとなく肥料あげた方がいい気がしていまして、届き次第あげようと思っているのですが、タイミング的に枝を切る前と切った後どちらがいいとかありますでしょうか?

肥料が効くまでに時間がかかりますので、剪定のタイミングに拘らずそろそろあげたら良い時期かなと思います。わたしも早いのは昨日やっと置きました。元気の付きすぎもよくないので、新芽が伸びて葉がしっかり開いてから置いています。最初は2000倍くらいに薄めたハイポネックスを灌水代わりに景気づけにあげたりもします。

>芽がもう死んでしまっているとありましたが、死んでしまった芽はそのまま放置で大丈夫でしょうか?

たぶん死んでると思うんですが、一応芽をつまんでみてください。中がスカスカだったり、すぐポロっと取れるようなら枯れてますので。

そういう失活した芽や枯れた枝は邪魔になるだけなので、気がついた時に取ったほうがいいと思います。 - 梨乃 さん 2022年03月23日00時10分

- きみさんへ

早速のお返事、お忙しい中本当にありがとうございました。

丁寧に分かりやすく教えて下さって、本当に感謝しています。

アドバイス通り、しっかりお手入れしたいと思います。

本当にありがとうございました。 - らん さん 2022年03月25日17時00分

- きみさん、初めまして。この春から盆栽にチャレンジしようとしている初心者です。

初盆栽、開花前の旭山桜についてなのですが、色々調べたところ、この木は

ひこばえ?付の並行枝というやつで剪定が必要なもののようです。

(合っていますか?)

まだ、つぼみがようやく膨らんできたところなのですが、剪定は、

①花前?花後どちらが良いでしょうか?

②根元のはひこばえ?ですよね?切った方がいいやつですよね?花前に切っちゃう方がいいですか?

③並行枝の剪定は、長い枝、短い枝、どちらを残す方が良いですか?

また、どれくらいの長さで切ればよいでしょうか?

大変厚かましいのですが、教えて頂ければ嬉しいです。宜しくお願い致します。 - きみ さん 2022年03月25日18時36分

- らん さんへ

こんにちはコメントありがとうございます。

桜からのチャレンジ、たのしいですね~^^

①剪定は花後で良いです。花後に葉芽が動いてくるので、動いて来た芽を確認しながら切り戻しをします。

②ヒコバエかどうか判断難しいです。接ぎ木の境目わかりますか?それは接木で作られているので、台木から出ていればヒコバエなので即剪定しますが、接いだ枝から出ていれば低い位置からの枝は是非大事にしてほしいです。

③この場合も葉芽が動いてきてから切ればいいんですが、左側には枝が全然ないので、下の枝から新たに枝を作りたいところですよね。今ある葉芽の中には、不活性化して動かないものもあると思うのですが、生きていれば花後に多少水が上がってきて膨らんでくるはずなので、その芽を残してできるだけ短く切ってください。

そうしないとどんどん大きくなるので。

死んだ芽のところで来たらその枝自体が枯れてしまうので、動いてきてからでいいですよ^^ - らん さん 2022年03月26日11時21分

- きみさん、早々にありがとうございました。

昨夜、ご返信を見つけて本当に嬉しくて。

何事も最初は初心者なんですが、なぜか惹かれて飛び込んでみたものの

思ったより難しくて立ち止まりました。

デンドロやミニカトレアなど比較的簡単な植物しか育てた事がないので

枝を作るとか形を整えるとかの作業を気が遠くなるような時間をかけて楽しむという世界が非常に新鮮ですが、右も左も分かりません。

色々調べていて一番わかりやすく解説していらしたきみさんにアドバイスをお願いした次第です。

拝読し、ひこばえ以外の作業は花後で良いとの事ですので、まずはお花を楽しみますね。

昨日、よく見たら明らかなひこばえが2本あり、お店の人がカットした跡があり

またそこから芽吹いてきていました。

週末に剪定はさみや、トップジンMペーストが届きますので

早々にひこばえをカットしますね。

しかし、お写真の枝なんですが、台なのか、旭山なのかさっぱり分かりません。

裏側は、はっきりV字の台の跡があるのですが、この枝の辺りは私では判断できなくて。

台のような気はするのですが、、、

アップのお写真貼りますのでわかりましたら教えて下さい。

しかし、接ぎ木の方の下からの枝は大切なんですね。

全然知らなかったです。この位置からの枝は不要なものだと思っていました。

奥が深い、、、

そして当たり前なんですが、前回の写真からどんどん育っている桜を見て

生命力に感動しています。 - らん さん 2022年03月26日11時22分

- その2 お写真連投すみません( ノД`)シクシク…

- らん さん 2022年03月26日11時23分

- その3 お写真連投すみません。これで終わりです。

- 松島弘幸 さん 2022年03月27日08時57分

- 盆栽初心者です。初めて買った桜ですが根元から若い芽が生えて来ました。これは切るべきなのか分かりません。アドバイスお願いします。

- きみ さん 2022年03月27日20時50分

- らん さんへ

お返事が遅くなってすみませんでした!

たぶん、写真の様子ではヒコバエだと思うので切ってください。

盆栽では、樹形によりますが腰高(枝が立ち上がりから遠い)だと間延びした印象になるので、できるだけ下枝を大事にするような培養をします。

自然界では、頂芽優性が働いて下枝はどんどん枯れてくるのですが、そこが盆栽の美観というか面白いところです^^ - きみ さん 2022年03月27日20時52分

- 松島弘幸さんへ

こんばんは!

画像を確認しますと、下から異様にモリモリと伸びている枝はヒコバエですので、早急に根元から切ってください! - 木が好きですねん さん 2022年03月28日04時22分

- きみさんご無沙汰しております。

相変わらずシロウトなりに試行錯誤しながら

木を小さく元気に育てようとモガイてます。

また教えて下さい。

昨年の挿し木が成功した二本の桜ですが

この3月はじめに鉢上げしました。

1つは樹高約30センチで、ちょっと間延びしてる感じがあります。写真①

また発根した場所のすぐ上に芽が有ります。写真②

2つ目は樹高が約10センチ弱で

低めのトコロに芽が結構有ります。写真③

1つ目は小さめの盆栽?に。

2つ目はミニ盆栽に仕立てたいと思ってますが、ここからが初めての体験なので何をどうして良いのか分かりません。

背を高くしたくない場合、いつ頃に頂点(先端)の芽を切った方が良いでしょうか?

葉芽のトコロから枝って出てくると思って良いんですよね?

また、きみさんならこの2つをどう育てますか?

ざっくりな質問で解りにくいと思いますが

ヒントになる事でも結構ですので教えて下さい。

よろしくお願いします。 - きみ さん 2022年03月28日07時50分

- 木が好きですねん さんへ

こんにちはコメントありがとうございます!

将来的には小さくしたいと思いますが、はやりある程度の太さがないと花を咲かせるのも大変なので、

もう少し肥培したほうが良さそうですね。

ですが枝を伸ばせば下枝はどんどん弱るので、今度は2~3芽の所まで切り詰めて小枝を増やしながら気長に持ち込むほうがいいと思います。

本当は針金かけでもして真っ直ぐな姿をなんとかしたいですね。まだ枝が細いので今でも曲げられるかもしれないけど、吸い上げ始まっているので無理すると折れてしまうかもしれません。

今無理ない範囲ですこし模様つけておいて、秋にまた曲げるようにしたらいいんではないでしょうか

根元からの枝は大事ですね。

ただこれは台木から出るヒコバエほどではないですが意外と強くて、あんまり伸ばしすぎると主幹より太くなってバランス悪いですし、徐々に上が弱ってしまうので、5月~6月頃に適当なところで切るなどしておいたほうがいいですね。 - 松島弘幸 さん 2022年03月28日09時41分

- すぐに根元から切りました。元気な桜だなと思ってました。ありがとうございました。

- らん さん 2022年03月28日11時19分

- きみさん、お忙しい中ありがとうございました(^^)

ひこばえとの事、届いたばかりのハサミとトップジンで処理しました。

つぼみも膨らんできましたので、まずはお花を楽しみます。

遅ればせながら、チャンネル登録もさせて頂きました。

動画もゆっくり楽しませて頂きます。

この度は本当にありがとうございました<(_ _)>

また、分からないことがあれば教えて下さいね。 - 木が好きですねん さん 2022年03月28日21時26分

- きみさんへ

ありがとうございました!

模様付け やってみます。

やっぱり根元の芽は低すぎですよね

切る踏ん切りがつきました。

今年も挿し木ができそうなので

今度は挿し穂を短めにしてみます。

目標ができて俄然やる気が出てきました。

また教えて下さい。ありがとうございました! - きみ さん 2022年03月30日07時45分

- 木が好きですねん さんへ

根元の根は低すぎるからだめということではないです。

むしろ、その芽を活かして作ってもいいくらいで、実際に掘り出してみるとよい位置にあると思います。

まっすぐに伸びている枝で作る場合も、差し枝というか、下にある枝は大事です。 - こうー さん 2022年04月24日19時38分

- 桜を事務所で、眺めたくて一才桜を数年前かいましたが、咲かないまま枯らしてしまいました。リベンジです。。、・・・今回は、今にも咲きそうな蕾で購入して、無事に咲きました。現在は、葉が延び初めています。・・・初めて育てます。色々と参考にと調べて見ましたが⁉️自分の桜を見てどうして良いか分かりません!。、・・・多分?何もせずに肥料と、後は水やりと置き場所だけかなと葉が落ち初めを待とうかなと思ってます。手抜きでしょうか?ご指導下さい。

- きみ さん 2022年04月25日11時12分

- こうー さんへ

こんにちはコメントありがとうございます^-^

今年は無事に咲いてよかったですね

これは多分接木のサクラなのですが、どうやら接木された一才性の枝は枯れてしまっているようです。

株元から出ている元気な枝(ヒコバエ)は、台木の部分から伸びている別の品種のサクラで、これは太りやすいですが花は咲きにくいと思います。

ヒコバエは上の枝の力を奪って枯らしてしまうので、本当はすぐに根元から切っておかなければいけなかったのですが(親切な説明書には書いてあったりします)、枯れた理由は用土の状態や水の管理など別にあるかもしれないのでなんとも言えないですね

台木もサクラであることは間違いないので、今後は肥料を少し置いて、夏の水切れをさせないように育てればよいかと思います。

枝は伸びすぎるようなら6月頃までに1回、葉っぱを2~3枚残して剪定してください。 - はる さん 2022年04月27日20時45分

- きみさんへ

富士桜の湖上の舞を育てています。

小さく育てたいと思っているので、花後に長すぎる枝を短く剪定をしました。

そこから元気に新芽が伸びているのですが、この桜も他の桜のように2,3芽残して芽つみをした方がいいですか?

他の桜と違って、くねくねとした枝も見どころなのかなと思って摘まない方がいいのかと思ったりもしていますが、伸びすぎるのも困るし。。

もし芽つみをするとしたらいつ頃がよいとかありますか?

それとも放任の方が良いのでしょうか? - きみ さん 2022年04月29日18時15分

- はる さんへ

こんにちは。コメントありがとうございます!

花咲きのいい品種はあんまり枝も伸びないので、花後の剪定さえしっかりできていれば必ず芽摘みする必要はないのですが、

花後に枝が強く伸びるようなら、強い枝だけ先端を摘むか、針金で伏せるなどします。

伸びてきたからと早々に切ると、枝に力がつかず段々と枝数が減って(ガレて)きてしまうんですよね。

変に芽摘みで枝数増やそうと欲をかかないほうが案外花もさきますし、丈夫な枝になります。 - こー さん 2022年05月08日16時09分

- 初めて、開花後花が散り、。、・・・手入れします。四ヶ所から葉が延び、元気の良い三ヶ所だけ三四枚残ってて、先端部を摘みました。一ヵ所は元気が無くそのままです。。、・・・葉の出ない枝は、このままで良いのでしょうか?また花目は付くのでしょか?よろしくお願いいたします。

- きみ さん 2022年05月10日07時48分

- こー さんへ

こんにちは!去年花が咲いた枝は枯れて締っているみたいですね。今の時点で芽が出ていない枝は切っておいたほうがよさそうです。

今元気に伸びている枝(台木から出ているものは切ります)を大事にしたら、花数が少ないかもしれませんが来年もたぶん、花咲くと思います。

これからは特にこの枝をどうするということもないかと思います。あまり伸びてこないでしょうから、こーさんがなさったように長くなった枝は芽摘みして、その状態で夏を越せればいいと思います。

肥料を少しあげて、桜は虫や病気に罹りやすい樹なので薬剤も用意しておいたほうが安心です。

できれば、秋か来年に植替えもしたほうがいいと思います。 - しん さん 2022年11月14日10時04分

- 今年から盆栽を育て始めた初心者なのですが、桜に挑戦したいと思っています。

初心者にオススメの品種を教えていただきたいです。

小品サイズがいいなと思っており、旭山桜の見た目はあまり好みではありません…

よろしくお願い致します。 - きみ さん 2022年11月15日13時51分

- しん さんへ

こんにちは。旭山桜は接ぎなのでどうしても腰高であったりしてなかなかいい素材の出会えないですね。

ミニ鉢でできるものとしたら富士桜や十月桜がいいのではないでしょうか。

接ぎでないなら太幹にするには時間かかるでしょうが、挿し木もできますし、ミニから作れると思いますよ。 - しん さん 2022年11月15日20時31分

- ありがとうございます!

信濃寒桜と十月桜が気になってきました。この2つは咲く時期は大差ない感じですか?

インターネットで品種を見てますが、情報がいろいろでよく解りません。

育て方の質問じゃありませんが、教えてもらえますか? - きみ さん 2022年11月16日15時38分

- しん さんへ

信州寒桜は持っていないので詳しくないですが、しらべたら秋から春にかけて咲くそうですよ。

10月桜は名前の通り、秋に開花します(時々狂い咲きもしますが...)

花期が長いのは信州寒桜なので、愉しみも多いかもしれないですね。

「湖上の舞」という雲龍桜(これも富士桜系の品種)も面白いです。挿し木できます。

富士桜は花も葉も小さくてかわいいですよ。 - 神戸のチャレンジャー72 さん 2022年12月23日11時29分

- 盆栽歴9か月のじぃじです。

おかめ桜なんですが、コンパクトにミニ盆栽にしたいのですがこのサイズで取り木は可能ですか?

上の徒長枝の剪定はいつしますか? - きみこ さん 2022年12月23日15時42分

- 神戸のチャレンジャー72 さん

こんにちは!YouTubeのじぃじさんですか??

コメントありがとうございます?

取木できる品種と思うのですが、わたしは上手くいったことないんです。

発根しても切り離すとすぐに枯れてしまいました。

根が取木ポットからはち切れんばかりだったので、7月頃外してみたのがよくなかったです。

おそらく切り離しは落葉後か芽出し前くらいのほうがいいかもしれません。

ただこの樹の場合は取木してもそんなにいいものにはならないかも、たしかに立ち上がりの真っ直ぐは気になりますが、剪定だけでも半分くらいの樹高におさえられるんじゃないかな~と思いました。

剪定して小枝がよくできてきたら、改めて取木を健闘してもいいかもしれないですね - 神戸のチャレンジャー72 さん 2022年12月24日14時05分

- 返事ありがとうございます

やはり素材選びを間違えてましたか(T_T)おかめ桜という名前に引かれて買ってしまいました(T_T)

でも剪定箇所は思っていたところと同じなので安心しました(^^♪

ちなみにですが立ち上がりの長い幹を取り木のように表面を剥いで土中に埋めたら根は出ますか?

あっそれからYouTubeのじぃじではありません(#^^#)

YouTubeは見る専門です(^^)/ - きみ さん 2022年12月26日10時14分

- 神戸のチャレンジャー72 さんへ

じぃじさん違いで申し訳ありません...(m_m)

素材選び間違っておられませんよ^^

サクラは花さえさけばそれだけでかわいいですし

発根しやすい樹種なら剥皮して土に埋める方法でも根がでます。

チリメンカズラとか、ツタとか、ノリウツギ、シンパクなど気根(幹の途中にポコポコ突起がでてくるやつ)はとくに簡単です。

サクラはやったことないですが、剥皮したすぐ下をさらに針金で縛るなどすると出るかも。

傷を作るとそこから雑菌が入って腐ったりしやすいので、短期間で根がでる方法のほうがいいかもしれないですが何事も実験だと思います。 - 神戸のチャレンジャー72 さん 2022年12月26日23時11分

- 1日遅れのメリークリスマス!(ギリギリですが)(^^♪

ポジティブな回答に感謝です!何事にもチャレンジ⤴⤴トライしてみます!

剝皮して土に埋める時期は6月頃でいいですか?

その際、剝皮した箇所にルートンを塗っていいですか?

超、超、初心者で先の短いじぃじなので早く結果が見たい(^^)/

剝皮したすぐ下に針金!

考えもしなかったことで・・・! 流石キミ盆です♪

それでもダメなら足元を阿蘇の溶岩で隠して長い枝は吹き流し&半懸崖してコンパクトにします(^^)/

おかめちゃんをせめてお多福ちゃんくらいにはしてやりたいので・・・(^_-)-☆ - きみ さん 2022年12月27日17時59分

- 神戸のチャレンジャー72 さんへ

そうですね何事も自分でやってみないとわからないですからね~^^

花をみてから取木なりやるのでしたら、やはり葉が固まるころ6月頃が無難かと思います。

そうでなかったら(樹作り優先でやるのでしたら)2月頃かけてもいいかもしれません。

ただどうせ剥皮するのでしたら、土にわざわざ埋めなくても通常のミズゴケで巻いてラップなどで包んでの取木のほうが簡単かもしれませんね。

針金で縛っておくと上のほうが太ってそこからカルスができて発根することがあります。

サクラでやったことないので、うまくいくかわかりませんし、樹に力がないとですし、剥皮ほど確実性がないので、どうかな~お勧めではないですが、剥皮しないで気長にトライしてみるなら針金結束だけでまずはやってみてもいいかとおもいます。 - 神戸のチャレンジャー72 さん 2022年12月28日14時02分

- 年の瀬の忙しいときに色々ややこしい質問ばかりですみません(>_<)

来年も色々教えてください(^^)/

よいお年を(^^)v - しん さん 2023年01月02日23時23分

- 御殿場桜の苗木を購入しました。

もう少し小さくしたいと思っているのですが、剪定はいつがよいのでしょうか?

切った枝で挿し木にも挑戦してみたいと思っているのですが、その時期も教えていただきたいです。 - きみ さん 2023年01月05日17時31分

- しんさんへ

桜の剪定は、春に葉芽が動き出してから、その葉芽を残すように切り戻してください。

今の段階で小さい芽があると思うのですが、中身(?)が無かったりするので生きている芽を確認できるようになる芽動き直後くらいが1番失敗ないと思います。

マメザクラ系の品種なので、挿し木は比較的簡単と思います。

挿し木の時期は新葉が伸び固まる6月頃か、春の剪定の時に切った枝を挿しておくと結構つきます。 - Chi さん 2023年04月04日18時02分

- 初めまして。

2020年の3月に旭山桜の盆栽を買いました。花芽がいっぱい付いていてその年は花が満開でした。2021年も2020年ほどではありませんが、花を咲かせてくれました。

しかし去年・今年と、この時期に花は全く咲かず、葉が茂っています。

葉が茂ってるということは、枯れてはいないのだと思い、毎日お水をあげています。

花を咲かせるにはどうすればいいのか、途方に暮れています。

よろしくご教示ください。 - きみ さん 2023年04月05日17時28分

- Chi さんへ

こんにちは。

花が咲かない原因としては、夏(花芽形成時期)に葉焼けや水切れなどで樹勢を落としてしまったとか、花芽ができたあとに剪定してしまったとか、肥料不足、根詰りなどいろいろありますので、心あたりを探してみてください。

今の状態はとてもいいですので、このまま葉を傷めない様に管理してくださいね。

肥料はいまからしっかり上げましょう。

旭山だと思いますが、この品種はあんまり枝が伸びませんので、よほど強く伸びてくる新芽以外は芽摘みしなくてOKです。 - Chi さん 2023年04月06日19時35分

- 返信ありがとうございます。

そうです、そうです。 一昨年も去年も、夏に葉焼けをしてしまいました。

それが原因だったんですね。葉焼けさせないためには、日陰に置いたほうがいいのでしょうか?

もしかしたら、根詰まりもしているのかも知れません。その場合、植え替えをした方がいいのでしょうか?

明日から、玉肥を置こうと思います! - きみ さん 2023年04月07日17時07分

- Chi さんへ

日陰ですと花芽が出来にくいですから、寒冷紗を使ってあげるといいと思います。

軽い根詰り程度なら秋か来春の植替えでいいですが、水通りが悪いとか根腐れしているようなら、少し緩めてもいいかもしれませんね。 - Chi さん 2023年04月07日18時43分

- アドバイス、有難うございます。

寒冷紗たるものがあるんですね、初めて知りました。ネットで調べたら白と黒があるようですが、夏の葉焼けを避けるのには、どちらがいいのでしょうか?

夏が来る前に準備したいと思います。頑張って花を咲かせたい~! - きみ さん 2023年04月08日09時24分

- Chi さんへ

私は白のクールホワイトを使っています。 - Chi さん 2023年04月08日15時17分

- 有難うございます。

頑張って、来年こそは咲かせたいと思います!! - ペギコ さん 2023年04月16日11時51分

- キミさん はじめまして よろしくお願いいたします。

2年前 友達から誕生日プレゼントに御殿場桜の蕾たくさんの鉢をいただきました。

かわいらしい花がたくさん咲いてくれて とっても嬉しかったので あちこち検索してこちらにたどりつきました。

盆栽の経験も全くないのですが YouTubeなども拝見して剪定してみました。

去年は またたくさん咲いてくれたのですが

同じように剪定したつもりなのに 今年は花より先にたくさんの葉がでてしまい 花は少しでした。

剪定が間違っていたのでしょうか?

少し思い当たるのは コメントにあった 夏の葉焼けです。一度 葉が枯れた感じになって その後また葉がたくさん出たので安心したのですが…

写真は

左が 去年

真ん中が 今年

右が 現在です。

よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2023年04月19日17時43分

- ペギコ さんへ

お返事おくれてすみませんでした。

素敵なプレゼントでしたね^^

おっしゃるように今年の花芽が少なかったのでは花芽形成の時期に葉焼けで葉をたくさん失ってしまったからかもしれません。

肥料も必要な樹ですから、毎年、整った姿を維持しながらたくさん花を咲かせるのは難しいですね。

でも、毎年花を咲かせると樹はだんだん弱ってきますから、今年は樹勢回復の年と思って培養してみてください。幸い元気そうですし、いい状態と思います。

この樹の生産者も、販売年に合わせて花芽をたくさん付けさせたはずです。

少し枝が間伸びしているようですが、元部分に短枝もあるようですからコンパクトにするのはそう難しくなさそうですね。

小さくしたいなら今のうちに詰めておいて、そのあと伸びてくる枝を大事にすると姿も整うかと思います。 - ペギコ さん 2023年04月20日22時01分

- きみさん お返事ありがとうございます。

今年は葉焼けさせないように気を付けたいと思います。

もう一つ教えて頂きたいのですが、

植え替えもそろそろしたほうが良いですか? その場合は秋で良いですか?

よろしくお願いいたします。 - きみ さん 2023年04月21日16時46分

- ペギコ さんへ

根詰り具合によるので一概に言えませんが、みた感じですと深めの鉢ですし、

植替えは当分やらなくていいと思います。

やるなら来年の春(2月中下旬)か、秋ですね。

どちらでもいいですが、植替え後の保護が心配なら、春のほうがいいかもしれません。 - ペギコ さん 2023年04月23日08時36分

- きみさん ありがとうございます。

植え替えはもう少し後にしたいと思います。

寒冷紗も 注文しました。

気をつけて夏を越えたいと思っています。

ありがとうございました。 - あけ さん 2023年05月06日18時13分

- こんにちわ

八重桜なのですが、元気がなく葉っぱが全部落ちてしまいました。

あるYouTubeで弱った植物にニンニクジュース(1リットルの水にニンニクを3かけほど1日つけた水)

をかけると元気になるとあったのですが盆栽にも使えるのでしょうか

教えて下さい - きみ さん 2023年05月09日17時45分

- あけ さんへ

こんにちは。

ニンニクジューズ自体を存じ上げなかったので、その桜に効くかどうか...わからずです。

すみません。

サクラは水が好きなのでしっかり水をあげますが、過水もよくないですし、水切れや暑さなどでも根腐れしやすいのでちょっと難しいですね。

わたしも長く持ち込んでいるものあれば、意味不明のまま枯れてしまうものもあります。 - あっこ さん 2023年07月01日10時44分

- きみさんへ

桜の盆栽が根頭癌腫病に感染してしまった様です。

今はまだ葉も元気で花芽も沢山ついています。

癌腫病になってしまったらもう諦めるしかないでしょうか?

私が盆栽を始めたきっかけでもある桜盆栽(3年前位にキミさんにこちらで育て方を質問させていただきました)なのでなんとか治してあげたいのですが… ネットでも色々と調べてみたもののどうしてあげるのが1番良いのか分からずまたこちらに頼ってしまいました。

癌腫病と気づいてから盆栽の棚から少し離したところに置きましたが他の盆栽にも感染してしまいますか?

いろいろと長文ですみません。

やるべき事を教えていただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願いします。 - きみ さん 2023年07月01日16時00分

- あっこ さんへ

根頭癌腫病になったらへこみますよね。

今時期が1番進行が進むので、早急に対処した方がよさそうです。

本頁の植替えのところにも書いていますが、有効だと思われる薬剤には①アグレプトがあります。

植替え時期ではないですが仕方がないので、癌腫を可能な限りナイフなどで削って、道具と一緒に最低1~2時間殺菌してください。

傷口も大きくなりますから、植え付ける時にはトップジン②などの癒合剤を塗りましょう。

バラ科向きの菌根菌資材③もありますから、一緒に混ぜるといいかもしれません。

それと、ベニカXガード粒剤④というのをパラパラまいて様子をみましょう。

わたしは癌腫病がでたらこの4点セットで対処しています。治療薬ではないですし、どれが効いているのかもわかりませんが、今のところ症状は抑えられていると感じます。

がんばってください~ - あっこ さん 2023年07月01日21時39分

- きみさん

早速のお返事ありがとうございます。

すぐにAmazonで薬剤を注文しました。

バラ科向きの菌根菌資材③→キトサンプラスというものですか?

このキトサンプラスだけが明日届かないのですが、キトサンプラスが届くのを待って植え替えた方が良いですか?それともアグレプトとトップジンとベニカXガード粒剤が揃えば一刻も早く処置した方が良いでしょうか?

なんだか焦ってしまいおかしな質問をしているかもしれませんがお許しください。 - きみ さん 2023年07月03日07時52分

- あっこ さん

お返事おくれてすみませんでした。

菌根菌やベニカエックスガードなどは、手術したあとにまくだけでいいですのでこの2つがなくても先に処置だけやれると思います。

キトサンプラスもいいらしいですが、これらのものは土壌環境(有用菌)を改善することで樹が元気になって、その結果病害虫に強くなるというような効き方をするので、直接的に根頭癌腫病に効くわけではありませんので(殺菌剤もそうです)、ご理解くださいね

私は「バラの菌根菌」というのを使っていますが、たぶんこれが1番いいとかで使ってるわけではないです。

https://amzn.to/3PDU0gK

キトサンプラスは自分も管理人の1人になっているコニュニティ内でも評判がよかったですね。 - あっこ さん 2023年07月04日00時11分

- きみさん

お忙しい中色々と教えていただきありがとうございます。

少しでも良くなる事を願って、頑張ってみます! - Chi さん 2023年07月04日11時21分

- きみさん

4月4日に旭山桜の事でご相談させていただいたChiです。

おかげさまで、今のところ葉焼けもせずに順調に育っています。

が、一つ心配なことが出てきました。

画像を添付させていただきましたが、枝に白い粉のようなもの付いています。これは何でしょう。

歯ブラシのようなもので取れば大丈夫ですか? 何か病気にかかってしまってるのでしょうか。

ご教授よろしくお願い致します。 - きみ さん 2023年07月04日17時22分

- Chi さんへ

こんにちは~。旭山桜、元気ということでよかったですね^^

お写真みたところ病気ではなくてアオバハゴロモ(カメムシの仲間)だと思います。よく見たら動いていないですか?すばしっこいのでなかなか補殺も難しく逃げてしまいますが,,,白いモケモケ(分泌物)は残ります。

少しついているくらいならさほどの害には成りませんので、見つけ次第はじいて、小まめにブラシで掃除しておいてください

すばしっこいですが水分が付くとモケモケがべとっとなって逃げられないようで、ベニカXファインスプレーとか、オルトラン水和剤などで駆除できます。

病気という線も否定はできないので、特に桜のような病害虫の多い樹種は定期的に消毒しておいてくださいね。 - Chi さん 2023年07月05日18時46分

- きみさん、ご教授ありがとうございます。

アオバハゴロモ。。。いろんな虫がいるのですね~。こまめにブラシでお掃除します!

盆栽一つ育てるだけで、知らないことがいっぱい出てきます。これからもよろしくお願い致します!! - uno3 さん 2023年07月15日19時23分

- はじめまして。

誠に恐れ入りますが、我が家の旭山桜について、どのように対処すれば良いか教えて頂けないでしょうか?

2月末に購入し、きれいに開花した後は葉も多く伸び、こちらのサイトを参考にしながら剪定も行い、順調に育っておりました。

しかしながら、6月末頃から、黄色い葉が少しずつ出始め、順番に落葉するようになりました。

しおれて枯れるというより、黄色くなってポロリと落ちる感じです。

最初は少しだけだったことや、花芽が出始めたこともあって、そちらに栄養が取られているのかと思って様子を見ていたのですが、そうこうするうちに、今では残る葉もわずかになってしまいました。(しかも色が悪い。)

本サイトや他サイトでも同様の質問があり、水切れを疑う回答が多いのですが、水は確実にあげており、私は(高温多湿による)根腐れではないかと思っているのですが、根腐れでこういった症状になるものでしょうか?この場合、どう対処すれば良いのでしょうか?また、この時期に植え替えをしても良いものでしょうか?

ちなみに、育てている環境は、以下の通りです。

・マンションベランダの屋外管理(直置きではありません。)

・日当たり・通風良し、午後は日陰になる環境

・水やりは平均1回/日(表面の土の乾き具合で調整していましたが、梅雨時期は多湿気味だったかもしれません。)

・開花後にバイオゴールドを施肥(少し多かったかもしれません。)

・害虫はいない(と思っている。)

元気な時(6/2)と現在(7/15)の写真を添付します。

ご多忙のところ大変恐れ入りますが、どうかご助言をお願いいたします。 - きみ さん 2023年07月27日09時41分

- uno3 さんへ

こんにちは。お返事が遅くなりすみませんでした。

確かに、見た感じですと根腐れしているのかもしれません。

水やりは多くても少なくてもいけないので難しいですね。

1日1回はいいと思いますが、植替え霧吹きであげたりですと中まで水は通らずに、本人は上げたつもりでも根腐れしてしまうことがあります。

その辺も、間違いないようでしたら暑さや葉ダニなどいろんな原因が背景にあり、今は根腐れしているのかもしれないです。

土が黒くなっているので過湿の状態が続いているのかもしれないですね。

鉢から抜いてみないことにはわかりませんが、なにもしないよりはいいので、応急処置として一旦植替え(根はきらないで一回り大きめのスリット鉢に植え直す)してみてはどうでしょうか。

今時期、活性剤も取り入れてみてください。

バラ科の植え付けのときにもいいと明記されているので私はリキダスをよく使います。 - uno3 さん 2023年07月30日14時44分

- ご丁寧なご助言ありがとうございます。

前回の投稿後、居ても立っても居られずに、植え替えを強行しました。その際、アドバイス頂いた、一回り大きいスリット鉢までは思い至らず、同じ鉢へ戻してしまいました。

幸い、根腐れには至っていませんでした。

しかしながら、根の周りの土は完全に粒が潰れ、水分をたっぷり含んだ粘土のような泥が、根を覆い尽くしておりました。

酸素不足だったのでしょうか。

購入時、古い土を残し過ぎたのがまずかったのかもしれません。

今回、根の整理は殆ど行わず、根を洗って新しい土に植え替えました。

そうすると、10日程たった後に、新しい芽がたくさん出てきました。

驚きました。こんなにも変わるものなのかと。

これまで活力剤は使ったことなく、リキダスとメネデールと迷いましたが、ご助言通りリキダスを購入し、今朝初めて使用してみました。

最近、猛暑でもみじも夏バテ気味ですので、他にも使ってみたいと思います。

ありがとうございました。 - きみ さん 2023年07月31日17時58分

- uno3 さん

回復の兆しがあったようで、なによりです!

根を刺激したとこで芽動きもあったようですね。

先端の芽は本当は来年花芽になるはずだったのですが、今年のうちに葉芽にしてくれたようですね。

このまま、秋の落葉まで維持できればまた再来年にはたくさん花も咲くと思います。

がんばってくださいね~^^ - うえまん さん 2023年08月02日12時24分

- はじめまして。

親が亡くなり50鉢近くある中

3鉢持ち帰りました

その中に桜があるのですが

見様見真似でサイトを見ながら

試行錯誤してます

花を咲かせるのも大事ですが

まずは生きているものを枯らさない事

何か気になる点アドバイス頂けたら幸いです - きみ さん 2023年08月07日17時01分

- うえまん さんへ

お返事が遅くなってしまってすみませんでした。

古くて立派な桜ですね。

今の状態はとても元気で、来年の花芽もとまっているみたいです。

やや徒長している枝もあるようで、このような枝にはあまり花は付きませんが、もう伸びも止まっていますし無理に切らずに、秋に切り戻しておけばいいかなと思います。

サクラの管理で注意することと言えば、やはり水切れです。

乾きが早いですから、夏は1日3回くらいはあげたいですね(乾いてから上げるのが前提です)。

あとは、日当たりです。写真の感じですと、時間帯なのか日陰に置いてあるようですが、花芽を作るためにも日当たりのいい場所が理想的です。

水切れさえしなければ葉焼けもしませんから、できるだけ明るいところを確保してあげるといいかと思います。

9月を過ぎたら肥料をあげてください。

なにかまた気になることがありましたらコメントをご利用くださいね~ - 神戸のチャレンジャー72 さん 2023年09月07日14時59分

- こんにちわ

早速ですが質問です!

旭山桜と十月桜がこの時期に新芽がドンドン出てきています!

寒桜は花が咲きました!

原因はなんでしょう???

日が当たらないように日陰に置いてます

新芽はこのまま置いといた方がいいのでしょうか?切った方がいいのでしょうか?

教えて下さい!! - きみ さん 2023年09月11日18時37分

- 神戸のチャレンジャー72 さん

お返事がおくれてすみません。

あまり日陰におくのもよくないのではと思いますが、この時期は樹も成長しますからそういうことがあるかもしれません。

夏に水切れなどいで落葉させたり、強い剪定をすると葉芽が動き出してしまうこともあります。

新芽は今切っても、枝になってくれませんのでそのままにして、あまり伸びるようなら針金で押さえておいてください。 - Chi さん 2024年05月16日13時45分

- 2020年の春、旭山桜を購入したのですが2022年、2023年と花が咲かなくて、去年の4月と7月にご相談させて頂きましたChiです。

キミさんのアドバイスに従い頑張ってお世話をしたところ、今年の春、ついに花が咲きました!! うれしいっ!!

12輪ほどでしたが、嬉しくて嬉しくて。本当に有難うございました。

今は、花柄摘みも終わり、葉っぱも元気に育ってくれています。

さて、2020年の購入以来1度も植え替えをしていないのですが、植え替えをした方が良いでしょうか?するならば秋まで待った方がいいですか?

ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 - きみ さん 2024年05月16日17時34分

- Chi さん

たくさんコメントいただくので、全ての内容を覚えきれないのですがお写真をみると

ああ!この樹の方か!とすぐに分かりますね^^

たくさん咲いたとのことわたしもうれしくなりました^^ご報告ありがとうございます!

植替えは2年に1回くらいが目安なので、そろそろ根詰りによる障害が現れてくるころかもしれません。

水通りが悪くなったり、根腐れしたりが心配になるころですね

なので、今年の秋に植替えしてください。

葉が秋色になってきたらタイミングです。

それまでは夏越しに気を付けて育ててくださいね。多少の枝枯れはしかたないのですが、肥料は継続してください。

ひきつづき楽しんでいきましょう~^^ - Chi さん 2024年05月16日20時46分

- 早速の返信ありがとうございます。

秋に植え替えに挑戦しようと思います!

その前に夏越しですよね~。去年頂いたアドバイスを生かして頑張りたいと思います。

また分からなくてお聞きするかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いします!! - はる さん 2025年01月12日00時28分

- 桜が好きでいくつも種類をあつめて、旭山桜、十月桜、富士桜、御殿場桜、オカメ桜、を育てています。

植え替えについて教えてください。

いつも2月に植え替えを行っているのですが、御殿場桜とオカメ桜だけが毎回植え替えるとその年の花が明らかに元気がなくなります。

他の桜も同様に根は半分程度残して太根を切っていますが、他の種類は影響はみられません。

オカメ桜は早咲きなので早い方がいいのかと考え、1月に植え替えたこともあったのですが変わらずでした。

いっそ秋の植え替えのほうがいいのだろうかとも思ったりもするのですが、10月頃まで暑い日が続いたりするので、タイミングをはかりかねてまだ挑戦したことがありません。

良いタイミングの目安があれば教えていただきたいです。

住まいは関西で、冬に凍結する日は多くても3~4日くらいです。

また、最近買った十月桜は、この時期でも膨らんだ蕾や花がついていて(ずっと活動期?)花のある状態で根をガシガシ触っていいものかも悩みますが、2月頃に行ってもいいのでしょうか。 - きみ さん 2025年02月03日17時47分

- はる さん

お返事がかなりおくれてしまい申し訳ありません。

自分もオカメさんは植替えてから調子わるくなった記憶ありますので、太根をあまり詰めないようがいいのかもしれません。

時期も、最初は2月とか芽動き前にやっていましたが、花が咲いた後の新芽の動きがあまりよくなかったので12月頃に植替えするようになりました。

毎年たくさん花を咲かせようとしないで、枝作る年は植替えして、花見る年は植替えしないとか間隔を取っています。

四季咲きの桜は蕾がついていても気にせず植替えしています。 - はる さん 2025年02月23日21時50分

- きみさん

お忙しいところご丁寧にありがとうございます。

オカメさんはそういう子なんですね。

来年から太根は少しずつ切り詰めます。時期も1月でも遅いくらいなんですね。

ちなみに12月に植え替えというのは、オカメさん以外の他の桜にも当てはまることですか?

秋の植え替え適期の10月ごろよりも12月の方がよいということでしょうか?

細かいことをすみません。

よく他の本などを読んでいても、植え替えは9月10月または芽出し前と書かれていることが多いのですが、最近見た盆栽園の動画でも、12月に桜は植え替えをするとおっしゃっていて驚いていたのですが、きみさんもおっしゃるように12月の方が9月10月に行うよりもよければ、桜はすべてその時期にできたらいいなと思いまして。

どうも秋はいつまでも暑くて植え替えでダメージがありそうで、躊躇してしまいがちで、、

11月とか12月にできるとなれば安心できるきがします。

重ね重ね申し訳ありません。お時間ある時にお返事ください。 - きみ さん 2025年03月05日17時31分

- はる さんへ

そうですね、秋の植替えは最近だと失敗することがありますね。

秋の植替えは、冬になる前に根を少し動かしておく意味合いもあるんですが、暖かすぎて翌年の芽まで動き出すこともあるので、最近は冬まで待って植替えしています。

冬は乾燥しやすい時期なので保護(湿度)は大事です。

暖地性の樹種は温かくなってからです。 - はる さん 2025年03月13日21時00分

- きみさん

丁寧にありがとうございました。

今年は冬の植え替えをしてみようと思います。