真弓(マユミ)の育て方

投稿日:2018/05/05 更新日:2020/07/31

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

マユミ(真弓、檀、檀弓、学名:Euonymus hamiltonianus )はニシキギ科ニシキギ属の落葉低~小高木。雌雄異株。

全国各地の林や山野に普通に自生していて、初夏の小花や独特の実、秋の紅葉など見所の多い樹です。丈夫で半日陰でも育ち、小さいうちから実を付けるので、自然風の小庭作りにも適しています。

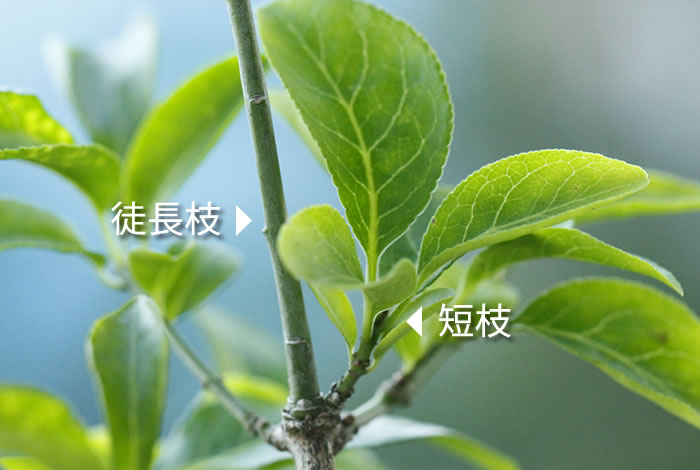

真弓は水や肥料を好むのでよく肥培し、徒長枝を残して短枝を充実させる作り方をします。真弓に似た仲間にはツリバナ(吊花)やコマユミ(小真弓)があり、培養もほぼ同じと考えてください。

1. 真弓の培養の基本

管理場所

林や浅い山野に他の草木と混生して生えているので、直射日光下よりも半日陰~明るい日陰くらいの環境が適しています。

葉が開いてからは明るく風通しのいい場所で管理し、梅雨明けから夏の間は日よけを設置し、西日を避けて葉焼けさせないようにしてください。

9月以降はよく陽に当てることで、紅葉と実を楽しむことができます。

寒さには強いですが、真弓にように水気の多いものは冬に枝枯れや根の凍結などの凍害を起こしやすいので、落葉後はムロ内で保護してください。

灌水

とても水を好む樹種で、特に葉が開いてから開花~結実したばかりの頃は灌水してもすぐに鉢土が乾きます。

根動きが早く、毎年植替えても夏頃には根がいっぱいになるくらいですから、水の吸い上げも旺盛です。春と秋は1日2回、夏は1日2~3回、保護中の冬は2日に1回を目安に、乾いてきたら1日何回でも充分に灌水するようにしましょう。

春先はどんどん水を吸い上げる真弓ですが、7月の半ばを過ぎると根もいっぱいになり急に吸い上げが悪くなるので、今まで通りの灌水では根腐れを起こしやすくなります。夏以降は乾き具合をよく観察し、表土が乾いてきたらたっぷり水やりをするようにしてください。

根詰りを起こして水が通りにくくなっているものは、週に何度か鉢ごと水にとっぷり漬けて充分に水を吸わせてやってください。竹串や千枚通しなどを使って上から鉢底穴まで穴を通しておくのも、水と空気が通りやすくなっていいです。

花に水がかかると花粉が流れて傷むので、開花中は花に水がかからないように注意してください。

施肥

真弓は必要以上に沢山実を付ける性質があり、それだけ多くの栄養を必要とします。肥料が不足すると落果や枝枯れを起こしますし、肥料過多による害も少ないですから、実を付けさせる段階のものはしっかり効かせることが大事です。

肥料不足の状態では葉が黄変し、組織が柔らかくなってきます。反対に効き過ぎると黒ずんだ濃緑色になり硬くバリバリと乾燥した感じになってくるので目安にしてください。

真弓は毎年沢山の実を付けさせると、必ず樹勢を落とします。特に実が多く付いた枝は枯れやすいので、実を付けるのは1~2年おきにして必ず休ませるようにしてください。

実を成らせる樹の施肥

沢山の実を付けるために多くの肥料が必要で、姫リンゴやロウヤ柿のように肥料過多で落果することもまずないので、特に結実後はしっかり施肥を継続してください。

真弓は比較的芽出しの早い樹ですから芽出し前の2月下旬~3月上旬頃に1回目の春肥を施し、開花結実後4月から8月いっぱいまでは月1回のペースで肥料を交換してください。

9月以降は施肥をやめ、実の色付きを促します。9月以降も肥料を続けると、実がいつまでも成熟せず綺麗な実姿を見ることができなくなります。

養成木、実を休ませている樹の施肥

養成木や実を付けずに休ませているものは肥培して樹勢を付けたい気持ちになりますが、実を成らせる時と同じように肥料をたっぷり与えてしまうと、徒長枝ばかり伸びて花の咲く短枝が出来なくなってしまいます。

特に来年実を付けさせる予定のものは、肥料を幾分か控え目にして、勢いを付けすぎないようにすることがポイントです。

最初の春肥(芽出し前の2月下旬~3月上旬頃)は実を成らせる樹と同じで、2回目は梅雨明け~土用の終わり頃(7月中旬~8月上旬)。最後の施肥は秋(10月~11月頃)に月1回のペースで肥料を交換すれば充分です。

実物類は骨粉(リン酸分)の配合を多めに与えることで枝の余計な徒長を防ぎ、花芽の付く短枝を多く作ることができます。油かす肥料単用だとチッ素分が多くなり、枝葉ばかり伸びて花付きが悪くなるので、油かすに骨粉を同量混ぜてリン酸分を補ってください。

2. 真弓の病害虫と対策

特に深刻化する病気や害虫はありませんが、アブラムシやグンバイムシ、カイガラムシやハマキムシが発生することがあります。

ハマキムシは見つけ次第補殺し、スミチオンやマラソンなどの汎用性の高い殺虫剤を定期的に散布し、被害の発生を予防してください。

実が熟すとメジロやヒヨドリ、シジュウカラなどが啄みにくることがありますから、野鳥が来る環境であれば鳥除けの対策も必要になります。

3. 真弓の適期作業

真弓の作業カレンダー

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

芽出し |

開花・交配 |

||||||||||

植替え |

針金かけ |

||||||||||

春肥 |

剪定 |

||||||||||

冬期保護 |

ムロ出し |

完成木の施肥 |

|||||||||

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

花芽分化 |

実 |

||||||||||

植替え |

|||||||||||

切り戻し剪定 |

|||||||||||

完成木の施肥 |

★ |

★ |

★ |

★ |

養成木の施肥 |

||||||

| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||

| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |

実 |

摘果 |

芽動き |

|||||||||

紅葉 |

落葉 |

||||||||||

剪定 |

春肥 |

||||||||||

養成木の施肥 |

冬期保護 |

||||||||||

(★)養成木(または実を休ませている木)の施肥を含む期間

植替え(3月中旬、9月)

最適期は9月、古木は芽出し前の植替えを

植替え適期は春と秋で、春先の植替えが一般的ですが、枝の余計な徒長を抑える意味では秋の植替えが適しています。

ただし樹勢の落ち着いたものを秋に植替えると冬までに白根が充分伸びきらず、冷害がでる可能性があるので、古木や完成木は春先の植替えがお勧め。春に植替えても実成りにはほとんど影響しないので、実を付ける予定のものも安心して植替えできます。

春の植替え適期は3月中旬頃。真弓は芽動きが早く、ムロ内では1月下旬頃(関東)にはすでに芽が膨らみ始めていますが、あまり早い時期に植替えると凍結で根を傷めてしまうので3月まで待ちましょう。

植替え後もムロ出しまでは保護し、日中は徐々に外気に慣して、遅霜の心配が無くなってから通常管理に移ってください。

真弓の根は細根が多く出ますから、残す根を傷めないように鉢回りや底土を丁寧に落とし、全体の1/2~1/3程度を目安に古土を整理します。根詰りして鉢土が硬くなっている場合は、無理にほぐさずよく切れるナイフなどで回りをザックリと切り込んでから整理すると無駄に根を傷めません。

真弓はとても根の成長が早く、1年で鉢中いっぱいになります。若木は毎年、完成木でも1~2年に1回を目安に、根の張り具合をみて植替えしてください。

芽摘み・剪定

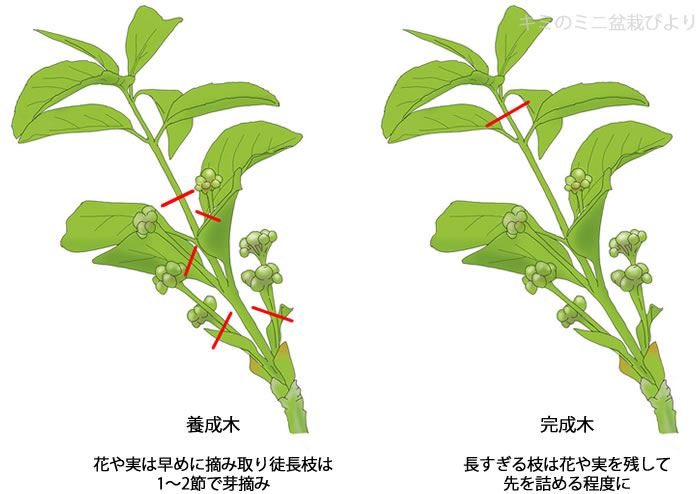

真弓の場合、徒長枝はある程度伸ばすことによって他の枝の伸びを抑える効果があるため、むやみに芽摘みや剪定を行うと反って樹形を崩したり、花芽を失うことになります。

開花~結実後にあまり長く伸びる枝があれば先だけ摘めておくとか、枝作り段階のものは初夏に新梢の切り戻しをすることもありますが、基本的にはあまり細かい芽摘みは必要ありません。

全体の剪定は落葉後ならいつでも可能で、その樹の姿に応じて不要な枝や徒長枝を整理してください。観賞段階のものは、秋に実を残して伸びすぎた枝を切り戻すくらいでお終いです。

完成木:短枝を作るための剪定(8月上旬~9月上旬)

マユミは徒長枝を残す事で短枝を充実させる方法が効果的

来年実を成らせる予定のものは、実のつく短枝を多く作ることが目的になります。

真弓の新梢の中には短いまま止まる短枝の中に、強く伸びる徒長枝が数本伸び出してきますが、徒長枝は不要とばかりにすぐに切らずにある程度まで残しておくことがポイント。

徒長枝を早く切ると短枝に力が回って伸び出し、その結果、実のなる枝が少なくなってしまいます。

反対に、いつまでも徒長枝を残しておくと今度は短枝の力を奪いすぎて、最後には短枝が枯れてしまうことになるので、短枝が充実した頃を見計らって徒長枝を切る必要があります。

徒長枝を切る時期は、8月上旬から遅くとも9月上旬頃がよく、この頃に剪定すれば短枝の枝も伸び出す心配がありません。

徒長枝を利用して短枝を作る方法は、真弓に限らず実物樹種を培養する上で有効な方法で、海棠や姫林檎などいろいろな樹種に応用できます。

養成木:枝を増やすための剪定(4月下旬~5月上旬)

芽摘み後に伸び出してきた2番芽(5月中旬:東京)

真弓の花芽は今年伸びた新梢に付くので基本的に芽摘みはしませんが、枝作り段階の養成木の場合は、芽摘み(切り戻し剪定)をして小枝を増やすことができます。

マユミは芽動きが早い樹で、3月頃にはすでに新梢が勢いよく伸び出してくるので、その伸びの勢いが多少落ち着いて枝元が太ってくる4月下旬から5月頃に行います。

春から伸び出す新梢の中で、特に強く伸び出す徒長枝を1~2節の所まで切り戻してください。

剪定後に伸び出す2番芽は芽押さえで模様を付け、落葉後に必要な長さを残して改めて剪定します。

萌芽力は強いですが、なんども芽を出すものではないので、切り戻しを行うのは初夏のこの1回でやめておきましょう。

花芽がついた場合は早めに切り取り、樹形作りのための力を残してやるようにしてください。

針金かけ(5月中旬~6月)

古枝の矯正は控え、新梢への芽押さえで形を作る

真弓の枝は硬く弾力性があるので針金かけでの整枝は向かず、鋏作りによる整枝が基本です。

針金を掛ける場合は若い細枝や新梢への「芽押さえ」で基本の模様を作るようにしましょう。

適期は新梢が伸び出す5月中旬~6月頃。冬期に針金をかけると、枝枯れする危険性が高まりますから避けてください。

真弓の新梢はの太りが早く、1~2ヶ月もすれば食い込んでしまうので傷が付く前に外す必要があります。ただし真弓の枝は弾力があり1回の針金かけではなかなか癖がつきにくいので、外した後に癖がついていないようなら改めてかけ直してください。

開花と交配(4月下旬~5月)

真弓の雌花(左)と雄花(右)

花期は5月頃。花は雌雄とも4弁の薄い緑色で、小さく目立ちません。

見た目もほとんど似ていますが、雌花は柱頭(めしべの頂部)が長く、雄花は花粉の入った袋状の葯(やく)と言われる部分と、それを支える花糸が4本並んでいます。

交配なしで結実する一才真弓もありますが、受粉させたほうが確実ですから、交配用の雄木を用意しておいてください。

4. 関連ページ

緑白色の花はあまり目立ちませんが、その実は四角張っていて垂れ下がり、熟すとピンク色に染まって中から橙朱色の仮種皮に包まれた鮮やかな紅い種が顔をだします。仮種皮が……

コメント

- ひょうたん さん 2017年05月11日22時53分

- きみさんこんばんは

今年はじめてまゆみを育ててますが

4月中旬頃あった鈴のようなもの(あれは蕾?)が

すべて落ちてしまいました。

葉を見る限り元気そうです。

肥料は玉肥を少し多めにあげてます。

雄雌は不明です。

実がなるのを楽しみにしてたのに残念です。

何か考えられる原因はありますか? - きみ さん 2017年05月12日14時23分

- ひょうたんさん

こんにちは。

真弓に実を付けるには雄木と雌木が必要なので、ひょうたんさんのは受粉しないで落花したんでしょうね。

雄花か雌花かわかりませんが、このページに花の写真載せているので参考にしてください。

木肌の優しいのが雄木ときいたことがありますが、花以外での見分けは難しいと思います。 - ひょうたん さん 2017年05月12日23時13分

- 色は多分無かったように思いますので雌木でしょうね

また来年頑張りましょう

花物、実物は考えないといけないことが多いですね

ありがとうございます❗ - つばさ さん 2019年04月02日23時16分

- コメント失礼します。先日コマユミを買ってきて育てようとしているのですが、この時期って何をすればいいのでしょうか? 初めて盆栽を買うので分かりません…

- きみ さん 2019年04月03日10時38分

- つばさ さんへ

今できることは芽摘みくらいでしょうか。

柔らかい新芽が真っ直ぐ伸びてくるので、1節残して切ってください。大きい樹ならもう少し長めに残して芽摘みしてもいいです。植え替えは大丈夫そうかな?

買ったところに聞いてみるのが一番です。 - ナオト さん 2019年05月02日11時59分

- きみさん

こんにちは

近くに真弓を売ってる店が無かったので、ネットで白実真弓を購入してみました。

この真弓なら、どのように形を作っていけばいいですかね?

アドバイスをお願いします。

長く伸びた芽は蕾の先の葉の上で切り詰めればいいのでしょうか?

届いたポットと同じ大きさの鉢にほぼそのまま植え替えたばかりですが

少し待った方がいいでしょうか?

よろしくお願いします。 - きみ さん 2019年05月04日09時06分

- ナオト さんへ

お返事おそくなりましてすみません。

わたしなら伸びた芽は蕾の下で切ります。

今年は花も実も諦めて、枝作りしたほうがいいと思います。

一応下手な絵ですが、こんな感じにしたらどうかという画像を貼っておきますね

芽当たりが動くかわかりませんが、伸びる芽は摘めて下枝を作ったほうがいいかなと思います。

春の肥料あげてくださいね。 - ナオト さん 2019年05月04日13時33分

- きみさん

アドバイスありがとうございます。

やっぱりこの木だと半懸崖を目指す感じですかね

上手く行くかわかりませんが、頑張ってみます。

下枝が上手く伸びてくれるといいのですが

ありがとうございました。 - きみ さん 2019年05月04日16時25分

- ナオト さんへ

ご自分がどのようにつくりたいかによると思うので、参考程度にしておいてください。

模様木のようにしたいならまずは太らせないといけませんし

この素材を買った時に、どうしたいか少なからずあったとおもうので、それを目指してみてください。 - ナオト さん 2019年08月18日11時08分

- キミさんこんにちは

マユミのオス木をネットで購入したら、あまりにも面白くない木が届いたので、取り木をすることにしてみました。取り木自体初めての試みなので、不安ばかりですが、いくつか気になる点があるので質問させてください。

2つの枝の内、何もしてない方の枝はあまり成長していません。取り木をかけた方の枝は、今も新芽が出て、ツボミも出てきました。

取り木は順調と考えられますか?

この時期のツボミは?摘んだ方がいいですか? - きみ さん 2019年08月20日08時56分

- ナオト さんへ

取木かけたら新しい根がでて、新しい枝も伸びたりしますね。

真弓は新梢に花が咲くので、取木かけられてちょっとバカになってしまったんでしょうね

今咲いても使わないので、取ったほうがいいと思いますよ、べにつ取らなくてもそんなに支障ないと思いますが

真弓は簡単に発根するので、浅く剥皮したりしなければ大丈夫です。 - 夢一心 さん 2022年02月05日16時23分

- ヘビが卵を飲んだみたいにコブができたのでシャリを作ろうと思うのだが。ジンも入れたいが?よければ、時期等を教えてください。

- きみ さん 2022年02月05日16時55分

- 夢一心 さんへ

ヘビが卵を...?

マユミにシャリを入れたことがないのですが、芯は硬いしジンシャリの入った大きな盆栽をみたことがあります。時期は今時期がいちばんいいのではないでしょうか。

シンパクなども彫刻は休眠期がいいと言われますが、少しずつ作るものですし、ジンなら要らない枝を剥皮彫刻するわけですから時期はいつでもいいと思います! - 茂おじさん さん 2022年06月24日16時14分

- 鉢で栽培しています。日当たりの良い場所に置き、松盆栽と同じように水管理しております。実もなり順調に育っていました。6月になって、葉に薄茶色の模様ができ、2日前から葉が落ち出しました。

日当たりが強すぎる又、水不足と思い。日陰に移動、土表面に水コ゛ケを置いて様子をみています。

この様な、処置でよろしいでしょうか。 - きみ さん 2022年06月28日17時37分

- 茂おじさんへ

こんにちはコメントありがとうございます。

少し水切れしたくらいだと思いますので、今の処置で問題ないと思います。

マユミは日照を好みますが、それだけ水もいりますので日差しの強い季節は日除けの下においた方がいいと思います^^ - 山本孝治 さん 2023年04月12日14時07分

- 鉢植えのマユミですが、植え替えしたいのですが、土はどんな土がいいですか。

- きみ さん 2023年04月12日16時15分

- 山本孝治さんへ

こんにちは。マユミの用土は一般的な盆栽用土の配合でいいと思いますよ。

赤玉土を基本に、粒径を揃えた桐生砂や日向土など水はけを助けるものを2~3割ほど混ぜて使ってください。

鉢数がなく、土もマユミ用にしか必要ないということでしたら、楽天市場の店舗(いよじ園さんや石田精華園さんなど)で予めブレンドされたものが販売されていますから、「盆栽用土 ブレンド」などで検索して買ってもいいと思います。

アオキブレンドの雑木用というのも便利です。