盆栽の飾り方

盆栽は育てるだけでなく、飾って楽しむものでもあります。

家庭で飾って楽しむだけなら自分の好みで自由にできますが、正式な席飾りでの場では陳列側と観賞側の心得を持ち、全体の品位を損なわないようにしないといけません。

小品盆栽の飾りの一番の魅力は、数点飾った時の全体の総合美です。

それぞれが独立したものでなく、お互いが引き立て合って1つの飾りです。

盆栽の飾り方は、単に飾りたい樹を並べるのではなく、空間の取り方や配置、鉢の合わせ方、道具の使い方などを知っておくと良いです。

飾り方と観賞の心得

飾り方の心得

1、持ち込みの良い樹を飾る

陳列する樹は日頃からよく手入れされ、持ち込みのいいものを選びます。

若木や未完成の盆栽を飾るのは避け、全体に古さがでて、樹形作りがある程度終わった完成樹に近いものを飾ってください。

2、樹は綺麗にしておく

幹に苔や汚れがついたままだと、大事な観賞点である幹肌や幹模様が見えにくくなってしまいます。

日頃から清潔な状態で管理するのが一番ですが、展示の前は特に入念にチェックし、枯れ葉や花がら、ゴミなどを掃除しておきましょう。

幹に貼り付いた苔や汚れは歯ブラシ等で軽くこすれば綺麗になり、害虫予防にもなります。

鉢についた汚れは全体を乾拭きし、仕上げに植物油で軽く拭き上げておいてください。

特に目立つ汚れは薄めたクエン酸や弾性消しゴムで軽くこすってみてください(釉薬のかかった鉢は注意)。

3、展示道具も綺麗にしておく

展示に使う棚や卓、地板、添配などの道具類はそれだけでも高価なもので、展示品を引き立てる重要な役目をしています。

展示の前には綺麗に乾拭きし、できれば植物油で軽く拭き上げておいてください。

4、展示数は2つか、3、5、7...と奇数でまとめる

飾る盆栽の数は、添えの下草や石、添配を入れて奇数にまとめて飾るのが基本です。

ただし空間の取り方によっては、近くにある樹と下草、樹と添配を1つとして数える場合もあります。

5、樹と鉢の調和を取る

古い樹には、同じく時代のついた鉢を合わせないと見た目にも調和がとれません。

高価なものでなくでもいいですが、よく使い込まれ、樹種樹形に適した鉢を合わせてください。

6、充分に準備をしておく

展示の準備は周到に計画を立てておくことも大事です。

展示のテーマに沿ってどの樹を飾るか、どの鉢が合うか、どの卓とどう合わせるかなどを事前にじっくり考え、必要なものを揃え、直前の予定変更にも対応できるような準備をしておきましょう。

展示直前の無理な鉢替えも禁物です。

あわてて作業をすれば根を傷めたり、蕾や実が落ちる原因にもなりますし、用土が真新しく落ち着かないので見た目によくありません。

鉢合わせが必要な場合は早めに済ませ、表土にコケを張っておけば展示する頃には全体が落ち着いて飾れるようになります。

7、針金は外す

展示会でたまに針金がかかったままの盆栽が陳列されていることもありますが、本来は針金は仕立て途中の盆栽にかけるもので、盆栽を飾る時は外しておきます。

目立たない箇所ならそのままでも良い場合もありますが、正式な展示の際には、一時的でもいいのでできる限り針金は外しておきましょう。

また針金かけは仕立て中の作業だからと適当に行うのではなく、日頃から綺麗にかけるようにしましょう。

針金が細部まで丁寧にかけられた盆栽は見た目にも美しく、効き目も上がります。

8、特別な目的がない限り同じ樹種は避ける

春は新緑の美しいものや花物、秋は紅葉や実物、冬は松柏や雑木といったように季節ごとに主役となる樹種がありますが、基本的には松柏類の隣には花物類か葉物類といったように、展示では各樹種を平均的に並べるのがいいでしょう。

似たような種類のものを近くに並べるとバランスが取りにくくなります。

9、特別な目的がない限り同じ樹形は避ける

同じ樹形のものや、樹高が同じものを並べるもの出来るだけ避けてください。

樹高も同じものばかりにならないように、卓や地板を使って高さに変化を持たせるのも手です。

観賞の心得

1、盆栽に対する理解者である

観賞する側は、盆栽についての基本的な知識を持ち、盆栽の観賞点をしっかり見極め、飾り手の雅味や洒落、飾りの意図を総合的に理解しましょう。

また、そういう形で陳列した飾り手の心をくみ、飾り手への理解や配慮の気持ちも待ち合わせておかなければいけません。

2、鑑賞眼を持つ

根張りや立ち上がり、幹味、枝振り、葉性、花付きや実付き具合など、盆栽の観賞点を隈無く観賞し、美点や欠点を直感できる観賞眼を持ちましょう。

また陳列品の配列や卓の使い方、樹と鉢、樹と下草との調和だけでなく、それらを選び陳列した飾り手の意図までも理解する心得と感受性を持たなければいけません。

3、話を聞く

近くに出品者がいたら、陳列品の日頃の培養方や管理の工夫、鉢や樹の見所を聞いてみてください。

話を聞いたあとでもう一度陳列品を眺めてみると、新しい見方や発見があり、知見も深まります。

愛好会の展示会では、勉強会や交換会なども企画されることがあるので積極的に参加して、盆栽への理解を深めると良いと思います。

4、マナーを守る

盆栽への理解が深まれば欠点にも気づくようになりますが、展示の場で批判をするような行為は大変失礼です。

盆栽を観賞するマナーとして、まず陳列品や陳列の仕方のよさに気づき、それを誉めることも大切です。

また、陳列品に触れることも絶対にしてはいけません。特別な理由でどうしても手に取りたい時は、近くの会場係や出展者の許可を貰った上で、両手で持ち丁寧に扱ってください。

私的な写真や動画の撮影はほとんどの展示会で可能ですが、先に会場係に声をかけておくと失礼になりません。

他の人の観賞の邪魔にならないように注意して観賞を楽しんでください。

「主木」と「受け」

注意しておかなければいけないことは、ただ飾りたいものを数多く陳列するのではなく、主役になるものを一番に引き立てることです。

展示において主役となる樹を「主木(しゅぼく)」といい、その主木の流れを受け止める役目をする樹や下草などを「受け(うけ)」といいます。

主木(しゅぼく)

主木には、格式高いものとして扱われる黒松や杜松、真柏、五葉松などの松柏類が使われることが一般的ですが、樹形によっては葉物類や他の樹種も主木にすることができます。

主木になる木は、力強く端正な樹形のものがよく、特に飾棚を使う場合の主木は樹高の低い模様木が好ましいとされています。

卓台や丸卓を使う場合は、斜幹や吹き流し、懸崖、半懸崖など動きのある樹形の樹が使われ、樹の流れに応じて添えを配置します。

ただし高卓台は山岳地や岩場、崖などの風景を表しているので、平地に自生している樹種には高卓台を使わないことが普通です。

受け(うけ)

平飾りや棚飾りでは、主木に対して「受け」と言われる盆栽や下草、添配を置きます。

受けは主木の樹の流れを受けて引き立てる役割をしていて、主木が右流れの樹形を用いた場合は、受けは主木の方向に向かうような樹形が好ましいです。

受けはあくまで主役である主木を引き立てるためのものなので、大きすぎたり小さすぎるのではなく、「動」と「静」、「剛」と「柔」といった取り合わせにすることで全体に調和が取れます。

例えば主木が太幹で力強い印象の松柏類に対して、受けとなるものが華奢な樹や小さな山野草では強弱に差がありすぎてバランスが悪くなってしまいます。

この場合は双幹や株立ちなどの多幹の雑木類などを配し、主木の側に草または石などを添えておけば全体に調和がとれスッキリした飾りができます。

丸卓や棚卓を使用する時も、受けとなるものは卓全体を受け止める必要があるので少し大きく強い印象のものを選んでください。

展示の道具

展示に使う道具には、卓や飾り棚、地板などの展示物を乗せるための道具や鉢、展示物を引き立てる小道具、水石などがあります。

同じ盆栽を並べるのでも、これに合わせる鉢や道具が調和しているかいないかで、樹の引き立ち方が全く違ってしまいます。

地板(じいた)

地板とは盆栽や水石、添配などの陳列物の下にしく敷板のことで、展示品は必ずこれらの地板や飾り台の上に置くのが鉄則です。

いろいろな材の地板があり、紫檀や黒檀、花梨などで作られた唐木地板や竹地板、杉や桑などの白木地板などがあります。

他にも樺や梅、楠などの根の部分を切り出して杢目を活かした根杢(ねもく)地板や、漆を塗った漆地板などがあります。

形は長方や正方、丸、楕円、六角、八角など様々で、厚みがあるほど重厚な印象を持ち、価格は大きさや材により幅がありますが小さいものなら安いもので数百円。大きくなれば数千円~数万円です。

その他、陶器製の陶板は根洗いやこけ玉などを置く時にも使われます。

卓(しょく)

卓とは木材を組んだり削り出して作った台のことで「卓台」や「飾り台」ともいいます。

卓は脚の高さだけでなく装飾、重厚さや軽さ、大きさ、デザインなどにいろんな種類があり、それに合う樹種や樹形も異なります。

材質は高価なものに紫檀(したん)や黒檀(こくたん)、鉄刀木(たがやさん)などの唐木。

その他には花梨(かりん)や樺(かば)、桐(きり)、竹、桑、欅(けやき)などがあり、木目や色合い、漆仕上げのあるなしでそれぞれ異なる良さがあります。

卓には脚の長さと天板の大きさのバランスにより平卓(台)、中卓(台)、高卓(台)と分けられ、これらの組み合わせや配置、空間の取り方によって様々な自然の風景を演出することができます。

平卓(ひらじょく)

平卓(ひらじょく)は脚が低い机状の平たい卓台のことで、天板の形に楕円や長方、正方などがあります。

平地でどっしりと構える樹や里山の風景を演出するのに適していて、直幹や斜幹、模様木、寄せ植え、文人、吹き流しなどの樹形のものを合わせるといいでしょう。

高価で重厚感のある紫檀や黒檀で作られた平卓には松柏類や太幹の雑木類を合わせると良く、花梨や桐など柔らかみのある材質のものは優しい作りの雑木類や花物類、実物類が似合います。

重厚な盆栽に薄い作りの平卓を使うとバランスが悪いので、文人や寄せ植えなどの細幹ものを合わせるといったように卓と樹の強さのバランスを取ります。

見せ方にもよりますが、高山性の植物を平卓で飾るのは避けてください。

中卓(ちゅうじょく)

中卓(ちゅうじょく)は平卓よりやや脚の高い卓台のことです。

平卓と中卓の境界線はデザインや見た目のバランスに頼る部分が大きいのですが、小品盆栽では天板の一辺(もしくは直径)の半分くらいの長さの脚のものを中卓と区別しています。

里山の風景を演出するのにもよく、半懸崖や吹き流し、根上がりの他、細幹で作りの優しい寄せ植えや吹き流しなどの樹形のものを合わせても似合います。

樹種は選びませんが、できれば高山性の植物は避けてください。

優しい作りの雑木を乗せるときはやや印象が弱めの卓を合わせるなど、卓とその上に乗せるものの強さにバランスを取るように留意してください。

高卓(こうじょく)

中卓よりも脚の高い卓台で、小品盆栽では天板の一辺(もしくは直径)の半分より脚の方が長いものをいいます。

シンプルなものや装飾の凝ったもの、高さ、華奢なものから厚みのある重厚な印象のものなどデザインや材質はいろいろあります。

高卓を使うことで、深山や高山に見立てた山岳地や、岩場や崖などの風景を演出することができます。

樹形は懸崖や半懸崖、吹き流しなどがよく、華奢な作りのものには細幹物を合わせるとバランスが取れます。

普通は黒松や赤松、蝦夷松、真柏や杜松などの松柏類を主木として合わせることが多いですが、ツタやアオツヅラフジなどの蔓性植物を飾る時にもよく使います。

樹形にもよりますが、平地の樹種にあまり背の高い高卓を使わないようにしてください。

飾り棚

小品盆栽を飾る棚を飾り棚といっていろいろな種類がありますが、代表的なものに箱型で2段以上の違い棚のある箱卓や、半円形に違い棚のある丸卓などがあります。

二段棚や違い棚の上に小品盆栽や草もの、小さな水石や添配などを配置しますが、普通は棚の上にさらに地板や平卓を使います。

飾棚の中にも主木と受けを意識した陳列が必要です。

一番上の棚には主木を置き、向かいの段に受けとなる樹高の低い盆栽や水石などを配します。

棚飾りは飾る樹が多いので、同じ種類の樹が重複しないように注意してください。

鉢についても色や形が同じようなものは避けるべきです。

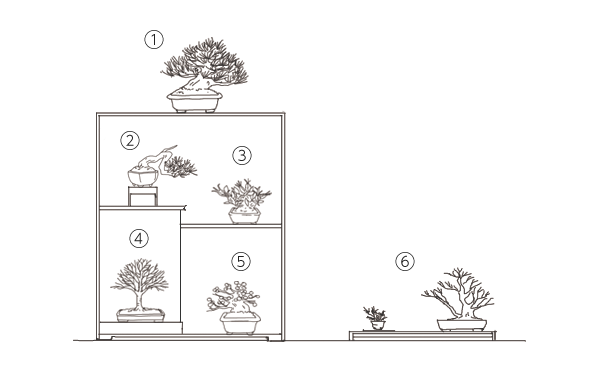

箱卓の飾り方

箱卓を使った飾りは棚飾りともいい、各棚に樹や水石、草などを配して1つの飾りになります。

大きさのバランスも重要な所で、卓に対して樹が大きすぎたり、小さすぎるのもよくありません。

飾棚を使った陳列は、飾棚だけで完結させるのではなく、棚全体を受ける役目をする盆栽や水石、草などを樹の流れに応じて適当な間を取って配置されます。

飾棚そのものが印象が強いので、受けとなる盆栽は少し大きめの半懸崖や株立ちの松柏類や雑木類など、棚に向かって流れのあるちょっと強い印象の樹形が好ましいです。

棚飾りの仕方(例)

①天に置く主木は、樹高が低く力強い印象の模様木が好ましく、松柏類や雑木類が使われます。

②に置く樹は、①の主木に対して少し軽めの樹形がよく、半懸崖や斜幹、吹き流しなどの実物類や葉物類を持ってくると良いです。軽妙な動きのあるものなら松柏類でも構いません。

③に置く樹は、②よりも樹高が低いクチナシやウメモドキなどの実物類や花物類の他、チリメンカズラ、トショウなども合います。

②の受けとなる役目を持つので、②が単幹なら③は双幹や株立ちなど二幹以上の樹形がバランスを取りやすいです。

④に置く樹は、直幹の杉や欅、檜などの雑木類やトショウなどを置くと締ります。

⑤に置く樹は、低い位置にあるので株立ちなどの樹高が低くどっしりした印象の樹形の樹を置くといいです。

⑥は飾り棚の受けとなる役目なので、松柏類や雑木、実物などの少し大きめで強い印象になる樹形の樹を置きます。

棚飾りの方向に流れるような樹形がよく、下草や添配、石などを据えてもよいです。

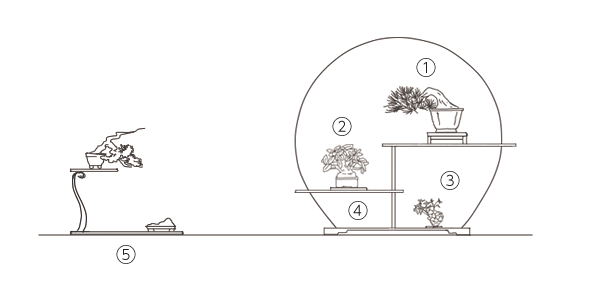

丸卓の飾り方

丸卓は箱卓よりも印象が軽い分、天に置く主木も斜幹か半懸崖などの動きのある軽妙な樹形の松柏類が好ましいです。

また全ての棚に展示物を置くとくどくなる場合があるので、特に丸卓では全体のバランスをみて必要なければ何も置かない方が良いこともあります。

小品盆栽での丸卓飾りだと、印象はさらに軽妙で洒落た感じになるので、小さい花物や実物だけを陳列したり、水石や銘鉢で魅せたりと、いろいろな飾りを楽しむこともできます。

丸卓飾りの仕方(例)

①に置く主木は、斜幹や懸崖などの軽妙な樹形の松柏類や雑木類が主ですが、軽い印象の丸卓なら実物や花物を合わせてもよいです。

②に置く樹は、①の受けとなるものなので①よりも樹高が低く、①に向かって流れのある樹を陳列してください。

樹でなくても、遠山石や滝石などの水石を持ってきても合います。

③に置く樹は、少し空間がとれるように小さな季節の草や石、添配などを置くとよいです。

④はスペースが狭く、ものを置くとくどくなるので何も置かなくてよいです。

⑤は丸卓全体の受けとなる役目なので、松柏類や雑木類などの少し大きめで強い印象になる樹形の樹を置きます。

丸卓の洒落た軽い印象を受けるので、樹形は株立ちの他、半懸崖や懸崖、斜幹などの樹形の樹を高卓の上に置いてもよく合います。

また石や季節の草、添配などを流れに合わせて据えると全体に調和が取れてさらに良くなります。

床の間飾り

「床の間」とは日本住宅の客間の一角に設けられた座敷飾りの1つで、壁には掛け軸をかけ、生け花や陶器などの置物を飾るための空間です。

かつては有力者の家臣が仕える主人を迎え入れるために作ったことが始まりで、茶室建築や書院造りにみられるように、床の間に違い棚や付書院が揃って正式な座敷とされていました。

江戸時代には次第に庶民の住宅にも床の間飾りが浸透し、明治時代以降には日本住宅には一般的なものとして備え付けられるようになりました。

現在は日本建築の近代化に伴って住宅建築のスタイルが多様化していますが、フローリング基調の現代住宅の中にも和室や床の間を残した住宅が多いのは、床の間への深い親しみを忘れない日本人の心の現れだと思います。

盆栽の飾りにおいても、掛け軸や屏風を飾ったミニチュアの床の間に、盆栽や下草、添配を陳列する「床の間飾り」という遊びがあります。

盆栽を引き立てるため、掛け軸の絵柄は人物画などの存在感のあるものは避け、月や雲、遠山、滝などのあっさりした風景画を描いたものを選んでください。

盆栽は卓に乗せて飾りますが、飾る盆栽の樹形や強さによって合わせる卓や添えのものも違ってきます。

主となるものと受けとなるものの調和を考えた陳列が大切です。

添配(てんぱい)

添配とは、カニや蛙、鹿、鶺鴒(セキレイ)などの動物や、茅舎(くずや)などの建物、小舟、橋、釣り人や人形、地蔵などの小さな置物のこと。

素材は鉄や青銅、錫などの金属製のものや、陶磁器、木彫り、竹彫りなどがあり、平安英正(大正~昭和初期)や曙山、秀明、横田秀峰などの名工の作品が有名です。

これらの添配は小品盆栽に添えることで景色や季節感を演出することができ、席飾りには欠かすことのできないものの1つです。

他にもいろいろなものが添配として使うことができ、自分で見つけた面白味のある河原の石や乾燥したハスの実、小さな落ち葉やドングリ、松ぼっくり(ミニチュアサイズのメタセコイヤの実もお勧め)などを秋に飾って楽しむことができます。

盆栽と水石

水石(すいせき)とは山水景石を総称した自然石のことです。

添配のように盆栽との組み合わせで脇役として使ったりもしますが、受けの盆栽の代わりとして、また遠山に見立てて主として使われることもあり、盆栽と水石は切り離すことの出来ない深い結びつきがあります。

水石は見る者になにかを連想させる形であることが重要で、山に見立てた山形石(古谷石)や、白い筋を滝に見立てた滝石、茅葺き屋根の民家に見立てた茅舎石、遠山石、島形石、水溜まり石、段石、渓流石、舟形石などの姿石や紋様石があります。

菊花石や梅花石のような模様の入った観賞石でも見せ方によっては水石として扱われ、砂を敷いた水盤の上に据えたり、木製の台座をこしらえてあります。

水石は単に素材としての石ではなく、盆栽や日本庭園、水墨画、生け花、「わび」「さび」や禅の道とも一続きであると言われています。

人は自然の造化の技や機微に触れた時、感動し山水の風景を連想することができるように、石を知ることは盆栽の理解を深めることにも通じています。

「趣味の極地は石にある」と言われるほど、水石には見るものの心に安らぎを与える奥深さや無限の魅力があり、水石と添配だけで景色を作る「水石飾り」や、鉢の中に石をすえて自然の峠や岩石などの景色を演出する「盆石」という遊びもあります。

水石の歴史

始めのうちは単に自然のままの石を身近に置いて楽しまれていたようですが、鎌倉・室町の時代には既に盆栽に石を添えて愛培されるようになり、織田信長や豊臣秀吉をはじめ当時の権力者の間にも愛石家が多くいました。

これまで権力者や上流階級の間で観賞されていた盆栽や水石も、江戸時代以降は庶民層の間にも広がりをみせ、盆栽の流行とともに愛石熱も高まりました。

盆栽と石は深い関係を結びながら盆栽培養の技術の向上とともに進化し、石付き盆栽や盆石など新しい技法や鑑賞法がうまれ現在まで愛され続けています。

水石の条件と養石

良い水石は、質や色形がよく、古色と品が備わっていることが条件といえます。

色は真黒が最高といわれ、続いて蒼黒、灰黒がよいとされ、渋く落ち着いた味わいと品位が求められます。

質は硬さのなかにも柔らかな味わいのある緻密さが求められ、水をかけるといつまでもしっとりした色を呈する水保ちのよさも見所となります。

さらに水石には天然のままの自然さがあることも大切で、加工をしないことが原則です。

色石と言われるものや、山形石など市場に出回っているものの中には人工的に加工を施したものがありますが、このような加工石は水石とは一線を画すべきです。

また盆栽でも同じことが言えますが、どんなに色形が良い石でも古色が備わっていけなればよい水石とはいえません。

何千年何億年と遠い昔から歴史を刻んできた自然のままの石をじっと見つめていると、そこから森羅万象を思い巡らすことができるように、水石にも古色や品格が求められます。

そのためには石に対しても盆栽の培養に相当する養石という作業が必要で、石に水をかけては日に当てて乾かす作業を何年も繰り返して時代を付けます。

石灰質の石は溶けることがあるので、乾いた布で拭いて養石します。

養石によって十分に時代が付くまでには少なくとも5年から10年はかかると言われていますが、質や色形に時代がついてなんとなく格があるというのが良い水石とされます。

水石の産地

水石はその岩肌の美しさや色形、質のよさから霊験あらかたな石として古から信仰されてきた霊石でもあります。

各地に名産地があり、特に質が良く有名なものは北海道旭川市の神居古潭(かむいこたん)石や佐渡の赤玉石、広島県の己斐川(こひかわ)石の他、揖斐川石、佐治川石、丹波石、 馬渕川石、三波石などたくさんの名産地があり、日本各地の河川や海岸、渓谷、峠などで採石されています。

コメント

この記事へのコメントはまだありません。