盆栽の肥料

更新日:2021/12/15

本ページに記載の商品・サービスは広告を含むことがあります。

土壌解析や肥料設計などの科学的知見が進む有機農業分野に比べ、経験的な知識と技術に頼る部分が多い盆栽の肥料。

単純に収穫量を上げるための肥料ではなく、樹勢のコントロールや樹作りを前提とした盆栽の肥料は、その組成はもちろん効かせるタイミングや生育状態を考慮した施肥が重要になります。

盆栽は自然の縮図とはいうものの、ごく狭い鉢の中で樹を培養する以上は良好な自然環境を完全に再現することは不可能です。

広い範囲に根を伸ばして必要な分の水や養分を吸収できる自然界の植物と違って、限られた用土しか入らない小さな鉢で育てる盆栽は、水や肥料のわずかな過不足で生育を大きく左右されます。

芽摘みや葉刈り、整枝などの負荷に耐えられるだけの力を持たせ、いつでも健康的で美しい姿を維持するためにも、盆栽向き肥料の特性や樹種別の肥料の要求度を知り「いつなにをどれくらい効かせるか」を考えながら施肥を行うことが大切です。

C o n t e n t s

1.肥料とは

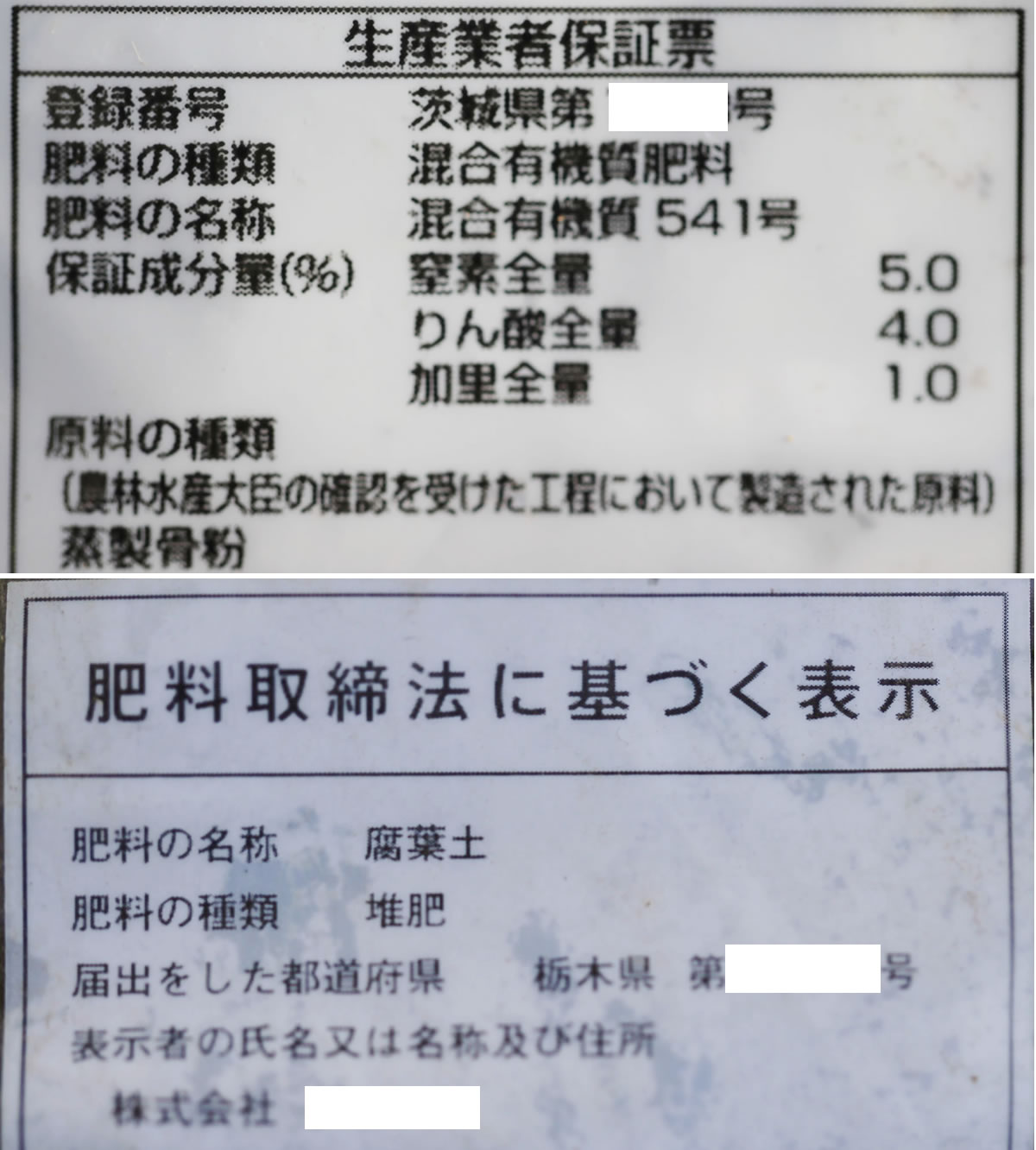

普通肥料(上)と特殊肥料(下)の表示(一部)の例

肥料取締法(第2条第1頁)によれば、「肥料」とは、「植物の栄養に供すること」または「植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施されるもの」及び「植物の栄養に供することを目的として植物に施されるもの」と定義されています。

つまり肥料とは、植物を構成する成分を含んでいて、その成分が栄養となって植物を生長させるものを指していて、土壌に施されるもの以外にも、葉面散布や養液栽培など直接植物に施されるものも肥料として扱われます。

市販されている肥料はこの肥料取締法により「普通肥料」と「特殊肥料」の2つに分けられていて、その製造販売方法や分類が詳しく決められています。

普通肥料は種類ごとに公定の規格があり、「生産業者保証票」により有効成分の成分含量や一定の品質が保証されています。

一方、特殊肥料は保証票をつけなくても都道府県に届出を出せば生産・販売が可能で、堆肥や腐葉土の他、魚かす、米ぬか、コーヒーかす、カニ殻、海藻類、粗砕石灰石など、作物の栄養になるミネラルや酵素、菌体肥料など多様な成分を含んでいます。

2.なぜ盆栽に肥料が必要なのか?

雑菌の繁殖や蒸れ防止、美観の維持などの目的で、植物体の一部(有機物)が持ち去されてしまう盆栽の場合は、必要な栄養は肥料から得る必要があります。

高等植物の80~90%は水で出来ていて、その植物体を構成している元素は50種類以上に及びます。

そのうち生育に欠くことの出来ない必須元素に酸素(O)80%、水素(H)9%、炭素(C)5%、チッ素(N)3%、リン(P)2%、カリウム(K)1%などがあり、これらの元素は植物の必須元素と呼ばれています。

ほとんどの元素は空気や土、水の中に多量に充分に含まれていて、呼吸や光合成の過程で植物体内に取り込まれますが、チッ素、リン、カリウムの3つは生育を左右する要素として特に多量に必要で、天然供給養分だけではまかなえないため、次第に「土が痩せる」という現象が起こります。

さらに盆栽の場合は、表土に落ち葉や枝葉が堆積したままだと見た目も悪く、蒸れや病害虫の発生源となる危険があるため、常に綺麗にしておく必要があります。そのため、剪定や葉刈りなどで切り取られた植物体の一部は持ち去られ、栄養源となる有機物の供給が絶たれた状態になっています。

このように、自然界では間に合ってしまう栄養素も、高い収穫を上げ続ける必要がある農業や、物質循環が排除された盆栽では絶対的に不足してしまうため、肥料として補ってやる必要があるのです。

3.肥料と土壌微生物の関係

土壌を豊かにしてくれるミミズ。排泄物は微生物によって分解され、最終的には植物の栄養源になります。

私たちが普段何気なく踏みしめている土の中にはたくさんの土壌生物が生息しています。

ミミズやダンゴムシなどの比較的大型の土壌動物をはじめ、土壌1g中には少なくとも1億以上の土壌微生物が生息しているといわれていて、植物がそのままでは利用しにくい有機物を無機成分へと効率的に分解し、陸上生態系の基盤となる土壌を豊かにしています。

まず落ち葉などの有機物を巨形動物のミミズが食べると、その約80%(体重の半分~2倍/日)を糞として排出します。

そしてその糞をダンゴムシなどの大形動物が食べ、さらに小型の土壌動物が消化・排出することによって有機物が微細に砕かれ、初めて土壌微生物が分解できるようになります。

有機質肥料(グリーンキング)の土壌微生物(糸状菌)による初期発酵状態

土壌動物によって微細に砕かれた有機物と土壌粒子の混合物は、細菌(バクテリア)や放線菌、糸状菌(カビ類)などの土壌微生物によってさらに細かく分解され、アンモニウムや硝酸など(硫酸アンモニウム(硫安)や硝酸塩、硫酸カリウム(硫加)などの水溶性で植物が吸収可能な無機塩になります。

まず好気性の細菌や糸状菌によって植物細胞内部のタンパク質やアミノ酸、デンプン(糖)が分解され、いわゆる発酵が始まります。

その呼吸熱によって細胞壁に含まれるペクチン(複合多糖類)の分解が進み、土壌の温度はさらに上昇。50~60℃に達する段階になると次第に糸状菌が生育しにくくなり、代わりに好高温性で好気性の放線菌が活発化します。

放線菌の分泌する酵素は糸状菌が分解できなかったセルロースやキチンなどの難溶性有機物を分解し、植物に有害な病原菌の活性を抑制する効果も持っています。

やがて放線菌の食べるエサがなくなると同時に温度はゆっくりと低下し、もっとも分解しにくいとされるリグニン(細胞壁の主要成分)が糸状菌の仲間の担子菌(キノコ類)によって分解されます。

土壌中の有機物はこうした土壌動物や土壌微生物の働きによってリレー形式でゆっくりと分解され、植物体が再び利用できるようになります。このような有機物の分解と微生物の関わりは、人為的に分解を促進する堆肥作りにも応用されています。

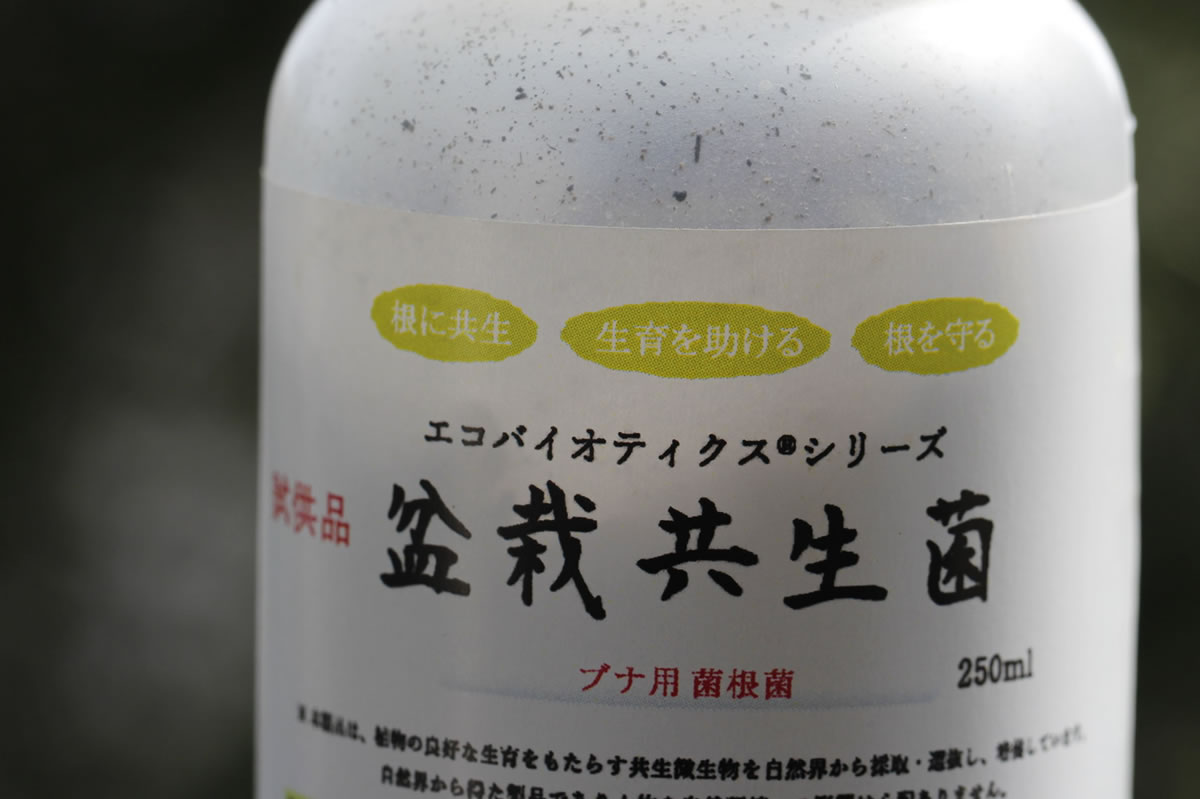

盆栽と共生菌

クロマツやアカマツは乾燥した痩せ地でも充分生きていける植物ですが、水や養分を全く必要としないわけではありません。

これらの植物の多くは、自然界では特定の土壌細菌と共生関係を結んでいて、貧栄養の土地でも効率よく必要な栄養素を吸収することができます。

盆栽で代表的な共生菌には、キノコやカビ(真菌)の仲間の「菌根菌」があり、古くから「クロマツのキンコンキン」の存在が知られています。

愛好家の間では「キンコンキンがいるクロマツは生育が良好で、水や肥料をほとんど与えなくても生き生きとしている」と言われ、弱ったマツに樹勢を付けるためにシロ(菌糸体のかたまり)を植え付ける習慣があります。

実際、クロマツの実生苗の生育は菌根菌を摂取した株とそうでない株で大きな差が見られ、芽生えのエネルギーさえ菌根菌からの栄養供給に頼っている植物(ラン科の種子発芽)も存在します。

マツ属の他にも、トウヒ属やカラマツ属、カバノキ科(シデ類、ダケカンバ、ヤシャブシなど)、ブナ科(ブナ、コナラ、シイなど)、ツツジ科の樹種など、陸上植物の9割以上の根に多様な菌根菌が共生し、それぞれ異なるネットワークを形成しています。

また、マメ科樹種に見られる「根粒菌」や、非マメ科樹種(ハンノキ属、グミ属、ヤマモモ属など)の根に根粒を作る放線菌の仲間は、空気中のチッ素分子を植物が利用しやすい窒素化合物(アンモニア、硝酸塩など)に変換する窒素固定を行っています。

このように、菌根菌や根粒菌などの共生菌は、植物から光合成産物を受け取る代わりに、土壌や空気中から効率よく養水分を吸収・貯蔵・輸送し、宿主となる植物の生育を促進しています。なかでも菌根菌は、有害な土壌微生物への抗菌活性や、環境ストレスへの耐性などにも関与していて、見えない地下で地球の緑を支えています。

クロマツの菌根(左)と、グミの根粒(右)

菌根菌の農業・園芸界への利用

植物の生長に必須な3 要素(チッ素、リン酸、カリウム)の中で、土壌中を移動しにくいリン酸は、根から数ミリの距離にあるものしか利用できないと言われています。

そのため、効率的に植物にリン酸を供給する菌根菌の存在が注目され、1996年には地力増進法に定める政令指定土壌改良資材(農業資材や緑化資材)の1つに微生物資材として初めてVA菌根菌(アーバスキュラー菌根菌)資材が認められました。

安定供給には宿主となる植物の栽培や有効な菌株の選抜などに多大な時間とコストがかかるため、課題の多い分野ではありますが、有限なリン資源の有効利用が望まれており、共生菌の農業資材・緑化資材としての実用化への期待は高まっています。

植物の生育を促進する効果が期待できる共生菌の働きを利用して、菌根菌を微生物資材として作物へ摂取し、農作物の生育を改善しようとする技術開発が進められ、盆栽用の共生菌資材の開発に乗り出す企業も出てきています。

鉢土は栄養不足や過多になりやすい

盆栽で使う用土は排水性のよいものが使われるため、水やりの際に溶け出した肥料の栄養分は、植物に取り込まれる前に鉢穴から流失し、栄養不足に陥りやすい状態にあります。

その反対に、肥料を与えすぎると枝の徒長や葉の大型化の他、肥料ヤケによる根腐れや用土の酸性化などの濃度障害を起こす危険もあります。

農地ではpHの測定は土壌診断の基本中の基本で、肥料成分の溶解性にも影響する大事な指標の1つ。頻繁に植替える盆栽では酸性度を気にする場面は少ないかもしれないが、何年も植替えないものは用土の酸性化やアルカリ化にも注意したいところです

雨の多い日本(雨のpHは5.6程度)では土壌や農地の酸性化は避けられず、屋外で管理する盆栽も例外ではありません。

日本に自生する植物の多くはやや酸性側(pH5.5~6.5)でよく育つものが多くありますが、有機物を分解する土壌微生物(バクテリアや放線菌など)はpH5.5よりも酸性に傾くと活力が低下するため、肥料の分解が遅れて吸収効率が低下し、分解されずに溜まった肥料が根腐れを引き起こす危険もあります。

肥料は植物の健康維持と良好な生長を手助けする手段の1つであり、弱った樹への過剰な施肥は百害あって一利無し。

用土の状態や生育状況をよく観察し、必要とする養分を必要な時に必要な量だけバランスよく与えることが大切です。

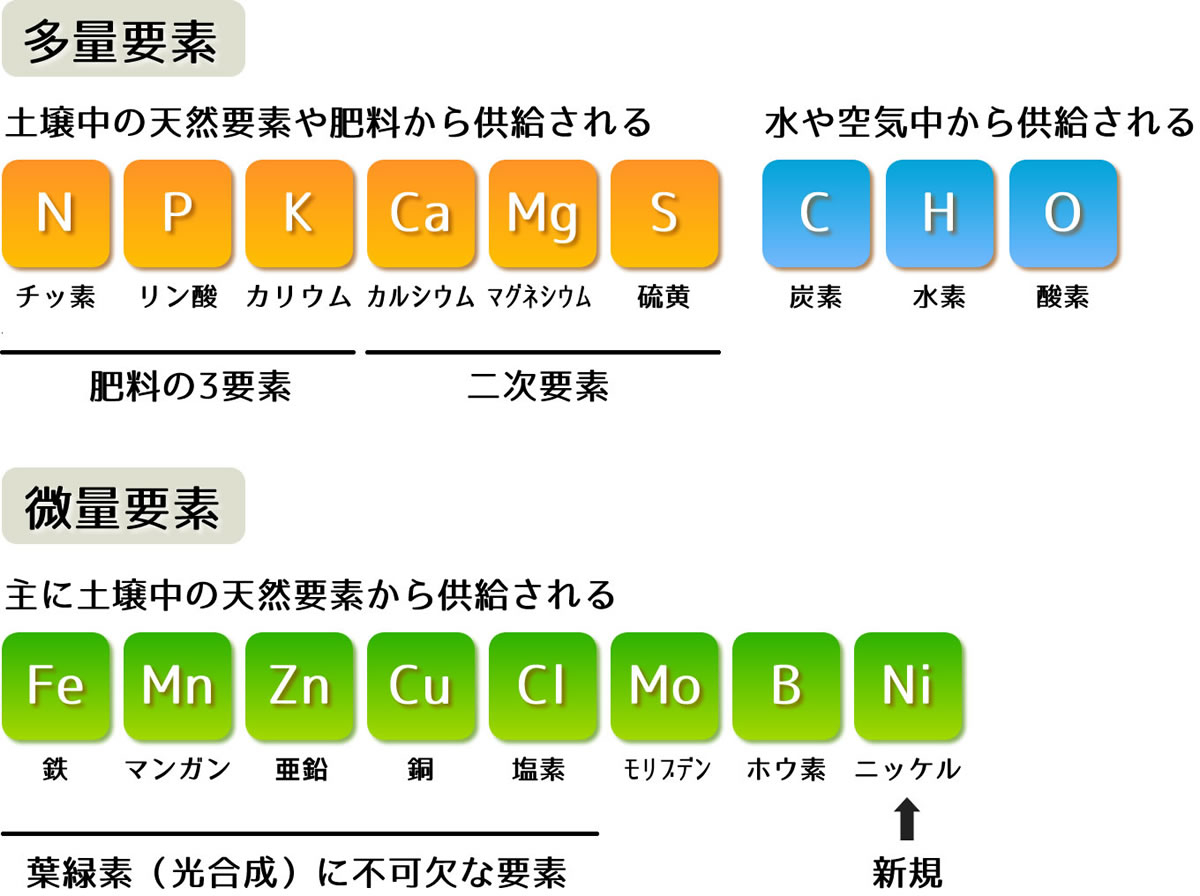

4.主な肥料成分と効果

植物の生育に不可欠で、欠乏すると生育が抑制あるいは停止する元素(必須要素)としては、現在17元素があげられます。

そのうち、植物の生命活動に多量に必要な元素を多量要素といい、反対にごく微量でよい(必要量が少ない)元素を微量要素と分けられています。

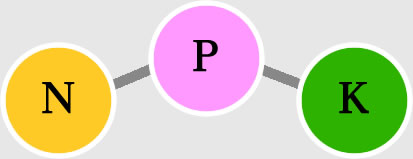

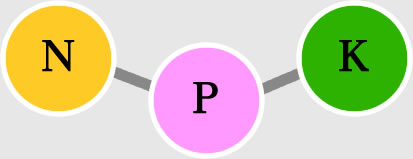

必須要素の中でも「肥料の3要素」と言われるチッ素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)は特に重要になりますが、植物の生育に必要な要素(塩基類)は相互に拮抗作用を持つので、NPKだけを多量に与えれば良いというわけではありません。

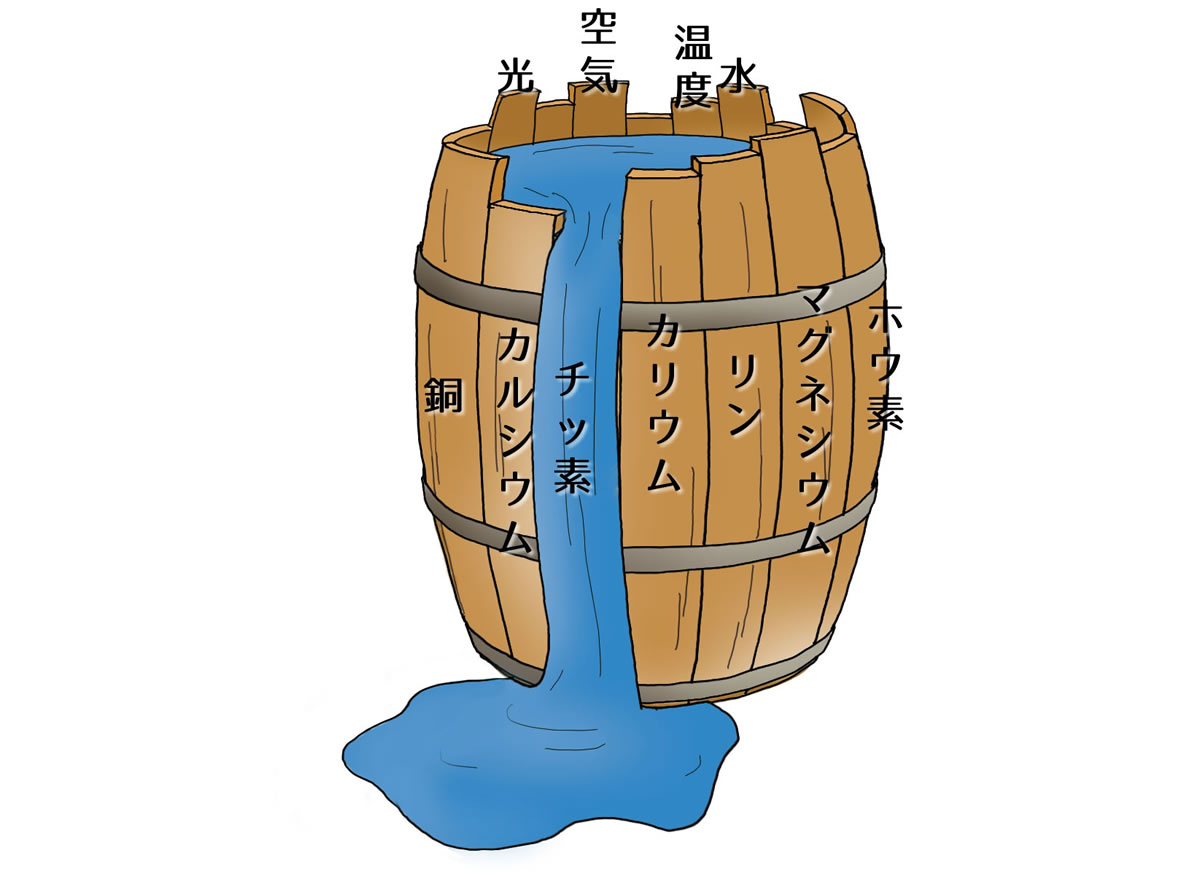

【図:最小養分律を表わしたドベネックの要素樽】 栄養素は他の要素が充分であっても、その効果は最も不足しているものによって制限されます。

植物の健全な生育(作物の収量)は、たとえ他の養分が豊富に供給されていても、最も不足しているものによって制限されていて、これを「最小養分律(リービッヒの最小律)」と言います。

必須要素だけでなく、日照条件や温度、空気や水などの環境要素も養分の吸収量に影響を与えていて、これらの要素が揃うことで施用効果が発揮されます。

多量に必要な9元素

【水素(H)・酸素(O)・炭素(C)・チッ素(N)・リン(P)・カリウム(K)・カルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・硫黄(S)】

多量要素のうち、水素・酸素・炭素は大気中の炭酸ガス(CO2)や酸素(O2)、雨や土壌中に含まれる水(H2O)から供給され、呼吸作用や炭酸同化作用(光合成)によって体内に取り込まれます(生体構成要素)。

残りの6要素は不足分を肥料として補う必要がありますが、チッ素・リン・カリウムの3つは植物にとって主食に相当するもので特に吸収量が多く、施用効果も大きいために「肥料の3要素」と言われています。

副食にあたるカルシウム・マグネシウム・硫黄も代謝や耐病性などに関わる大切な二次要素で、欠乏症や過剰症により様々な生理的障害が現れます。

| 元素名 | 主な働き |

|---|---|

| チッ素(N) | 細胞の原形質の主成分であるタンパク質や核酸、代謝作用を促進する酵素、光合成に必要な葉緑素やアミノ酸の構成成分。茎葉や根の生育に重要な役割を持ち、特に活動の盛んな若木の組織に多く含まれる。茎葉が展開している生長期に特に重要なもので「葉肥」と呼ばれる。葉色を濃くし、茎葉の伸長や養分の吸収同化を盛んにする。窒素肥料は土壌微生物に分解され、最終的にはアンモニア態、硫酸態窒素の形で吸収される。 〇欠乏性・・・原形質や葉緑素の生成が低下し、葉色の黄変や植物体が小さくなる 〇過剰症・・・葉色が濃緑色になる、枝葉が軟弱となり、病害虫や環境変化への抵抗性が低下する、開花結実の遅れ |

| リン酸(P) | 主に開花や結実に関係する成分で、「花肥」「実肥」と呼ばれ、植物の生長や分けつ、根の伸長にも関わる。窒素と一緒になって細胞膜のタンパク質や酵素を合成し、呼吸作用や体内のエネルギー伝達を行う。土壌中には無機酸(リン酸塩)の形で存在していて、有機態のリン酸肥料も無機態に変化してから吸収される。 〇欠乏性:細胞の増殖が衰え、葉の小型化や花数の減少、開花結実の遅れがでる。欠乏時には新しい葉の生育が優先されるため、古葉や下枝の葉柄や葉脈から症状が現れる。 〇過剰性:高濃度になると鉄や亜鉛、マグネシウムなどの吸収阻害による二次的欠乏性を誘発 |

| カリウム・加里(Ka) | 主に根の発育を促進するため「根肥」と呼ばれる。根や茎を強くし、耐寒性や耐暑性、病害虫への抵抗性を高める。開花結実の促進の他、光合成や炭水化物の移動や蓄積に関与。硝酸態窒素の還元吸収やタンパク質合成に働く。植物体の構成成分ではないものの、植物体内の水分調整の役目を持ち、肥料成分の中で最も多く吸収される。 〇欠乏性:細胞の膨圧が保てなくなり、水分調整が不調となり蒸散が進んで萎れる。病害虫や乾燥、寒さへの抵抗性が低下する。リン酸と同様に植物体内を移動しやすい成分で、古葉や下枝から症状が現れる。初めは古葉の中心部が暗緑色になり、次第に葉の縁や葉脈間が黄化する。 〇過剰性:必要以上に吸収する(ぜいたく吸収)ため、拮抗作用により他の必須元素の吸収を阻害する。高濃度になるとマグネシウムやカルシウム、硝酸、リン酸、アンモニア、ホウ素などの吸収を阻害する。 |

| カルシウム・石灰(Ca) | NPKに継ぐ第4の要素と言われる程重要な要素(中量要素)で、植物の分裂組織、特に根の先端の正常な発育に関与する。また葉の内部で代謝作用が行われる時に発生するシュウ酸やペクチン酸などの有機酸を中和する働きを持つ。細胞膜を強くし、耐病性を高める。 〇欠乏性:有機酸が葉の中に蓄積され、細胞内が酸性になって正常な生理作用ができなくなる。葉色は濃緑色になり、葉や根の成長点が枯れる。 〇過剰性:過剰になると用土がアルカリ性に傾き、鉄やマンガン、ホウ素などの吸収を阻害する |

| マグネシウム・苦土(Mg) | カルシウムと並ぶ中量要素で必要量も多く、NPKの3要素にカルシウムとマグネシウムを足して「肥料の5要素」とも。葉緑素を構成する成分で、植物体内の多様な酵素の活性化や、炭水化物の代謝、リン酸の吸収や体内移動に関与する。 〇欠乏性:葉緑素の形成が阻害され、葉脈間が黄変または壊死斑が現れる。下から上に移動するため、欠乏性は下の葉から発生し、広葉樹では古葉の縁から黄化が始まる。 〇過剰性:過剰になるとカルシウムやマンガン、亜鉛、ホウ素などの吸収が阻害され生育障害が現れる |

| 硫黄(S) | リン酸並みに多量に必要な要素で、タンパク質、アミノ酸、ビタミンなどの重要な化合物を合成。炭水化物の代謝、葉緑素の生成に間接的に関与 〇欠乏性:葉色が薄くなり、古葉が黄変する。植物体が軟弱になり耐病性が低下する。 〇過剰性:高濃度になると土壌が酸性化し、窒素やリン酸、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの吸収が阻害される。 |

微量に必要な8元素

【鉄・マンガン・亜鉛・銅・塩素・モリブデン・ホウ素・ニッケル(新規)】

植物の生命活動に不可欠な要素のうち、植物体内にはごく微量にしか含まれないもの(必要量が少ないもの)を「微量要素」と呼びます。

主な働きとしては、葉緑素の生成(光合成)や酵素の構成成分、細胞組織の形成と維持で、現在8つの要素が認められています。

自然界では地層や岩盤などから地下水に溶け出した天然ミネラル成分が供給源となっていて、その吸収効率は土壌中のpH(酸性度)に影響しています。

また、微量要素は特殊肥料(ミネラル肥料)や活力剤、土壌改良剤などに含まれていて、井戸水や川の水を撒いて微量要素を補おうとする愛好家もいます。

| 元素名 | 主な働き |

|---|---|

| 鉄(Fe) | マンガンと密接に関係しながら葉緑素の前駆物質の合成に関与。光合成の化学反応に関わる酵素の構成成分。土壌のアルカリ化で不可給態になる。欠乏すると窒素の代謝作用が低下し、耐病性が下がる。 |

| マンガン(Mn) | 葉緑素の生成や光合成、酵素の活性化、ビタミンCの合成など生理的に重要な役割を持つ。土壌のアルカリ化で不可給態となり、酸性化では過剰害を起す。 |

| 亜鉛(Zn) | 葉緑素の形成や植物生長ホルモンの調節。生体内酵素の活性に関与。細胞分裂に不可欠で、欠乏でタンパク質合成が阻害される。 |

| 銅(Cu) | 葉緑体中の酵素タンパク質に多く含まれ、光合成と呼吸に重要な働きをする。欠乏すると新葉の黄化や生育不良を起す |

| 塩素(Cl) | 光合成の酸素発生反応をマンガンと共に触媒。植物体の塩素含有率は微量要素中最大。 |

| モリブデン(Mo) | 植物体内の硝酸還元酵素の構成成分。硝酸態窒素のタンパク質同化の重要な働き。根粒菌の窒素固定にも必要な要素。 |

| ニッケル(Ni) | 植物体内で生じる尿素の分解酵素の構成成分。タンパク質の合成 |

| ホウ素(B) | カルシウムと類似し、細胞膜の形成と維持に関与。欠乏すると根の伸長が阻害され、細根が減少。頂芽や生育の盛んな部位が黒化し、植物体が矮性化する。 |

5.肥料の種類と特徴

有機肥料と化学肥料

有機肥料

有機肥料にはなたね油かすなど、いちど微生物に分解されて初めて植物に吸収されます(緩効性)

有機肥料とは天然由来の有機質から作られた肥料のことで、なたね油かすや大豆油かすなどの食品製造の副産物から製造される植物質肥料と、魚粉や鶏糞、家畜由来の骨粉などから作る動物質肥料があります。

生物由来なので3要素の他に多くの微量要素も含み、肥料効果の他に土壌微生物の活性化や土壌改良材(ピートモス、堆肥など)としての働きも持っています。

化学肥料

化学肥料は天然鉱物を原料に作られ、速効性のものと緩効性のものがあります

化学肥料は科学的に合成された無機質肥料のことで、主に海外から輸入された天然鉱物(窒素鉱物やカリ鉱石、リン鉱石など)を原料としています。

化学肥料のうち、肥料の3 要素の1種類しか含まないものを「単肥」といい、単肥を混ぜて2種類以上を含むようにしたものを「複合肥料」といいます。

さらに、1粒1粒の複合肥料の中に3要素の2種類以上を含むものを「化成肥料」と呼び、その肥料成分の合計が30%未満のものを「普通化成」、30%以上のものを「高度化成」と分けています。高度化成は成分量が多い分、使用料が少なくて済みますが、低度化成の方が効き目が穏やかで無理のない順調な育ち方をするので、農業分野でも根強い人気があります。

6.盆栽に向く肥料

有機肥料と化学肥料の特徴を比較すると(図1)、有機肥料は化学肥料に比べて成分量あたりの価格は高いのですが、肥効が穏やかで与えすぎによる失敗が少ないという利点があります。

対する化学肥料は、速効性で価格も安く、カビや害虫・悪臭の発生がほとんどないので扱いやすく、観葉植物や家庭菜園にも人気があります。

図1:有機肥料と化学肥料の比較

| 有機肥料 | 化学肥料 | |

| 原料・製造法 | 有機質原料/発酵・腐熟化 | 無機質原料/化学合成 |

| 品質 | バラツキがある | 安定している |

| 肥効 | 緩効性(ゆっくり長く効く) | 速効性(緩効性や肥効調節型もある) |

| 成分量あたりの価格 | 高い | 安い |

| 利点 | 効き目が穏やかで根に優しい・微生物の活性や土壌改善などの効果がある | 必要な成分を確実に補うことができる・匂いがなくカビや害虫の発生がない・施肥量を管理しやすい |

| 欠点 | 効き始めるまでに数週間を要する・カビや害虫(ハエの幼虫)が発生することがある | 高濃度、多量施肥による肥料ヤケの危険がある |

盆栽に施す肥料の定番は、昔からなたね油かすに米ぬかや魚粉、骨粉等を混ぜて発酵させた有機肥料が最適とされていて、その理由は有機肥料の方がゆっくり分解されて、チッ素過多という感じのない無理のない生長を実感できるからです。

与えすぎると根やけなどの障害を起す危険のある化学肥料は、盆栽ではごく補助的に使われるのみですが、化学肥料100%でも生長に合わせて適した量を施せば、有機肥料と同じ効果を得ることは可能です。

鉱物資源の枯渇や環境への負荷(地力の低下)を考えると、穏やかな肥効や有効菌との共生などメリットの多い有機肥料は単に栄養素を補うだけでなく、有効菌の繁殖や植物ストレスの緩和など様々な副次的効果があります。

速効性肥料は施す量や濃度に注意が必要ですが、現在では緩効性や肥効調節型の化学肥料も充実し、有機肥料と同じ感覚で使いこなす愛好家も増えています。

盆栽向きの遅効性化成肥料としては「IB化学肥料」があり、効き目も約1ヶ月~100日間と長期的で、油かすに化学肥料を混ぜたような肥効を示します。

基本は有機肥料でも、樹の生育を見ながら化学液体肥料や活性剤等を使うなど、有機、化学だけに拘らずどちらもうまく取り入れて使うと良いでしょう。

肥料を選ぶポイント

肥料を選ぶ目安は、原料や副成分、肥料形態などの他に、3要素の含有率のバランスをみることも大事です。

3要素のうちリン酸の多いものを山型、逆に少ないものを谷型、同量のものを水平型などと呼び、作物では葉菜用、花果用、作物全般用と効かせるべき要素や時期が異なりますから樹種に合わせて選択してください。

| 肥料のタイプ | 適正用途 | 特徴 |

|---|---|---|

水平型 |

基肥(元肥)・置き肥用 成分表示:8-8-8、10-10-10など | あらゆる植物に向く。特にカリ要求の多い野菜や果樹などの元肥に使われる。株を大きく充実させる、全シーズン使える |

山 型 |

基肥(元肥)・置き肥用 成分表示:8-10-4、10-20-10など | 生育中期~後期の花もの、実ものに向く。花や実付きをよくするリン酸を多く含み、根の生育をよくする |

谷 型 |

追肥用 成分表示:10-4-8、20-0-15など | 流亡しやすいチッ素やカリウムを補う |

下がり型 |

基肥(元肥)・置き肥・追肥用 成分表示:10-8-4、10-5-5など | 常緑、葉ものに向く。生育旺盛期(生育前半)の株の肥大や充実、春肥にも使えるチッ素強化タイプ |

上がり型 |

追肥用 成分表示:5-5-10、4-8-10など | 生育後半の花もの、実もの向きで、花芽形成促進や、お礼肥としても使える。株を丈夫にし、根を充実させるリンカリ強化タイプ。 |

7.お勧め肥料と施し方

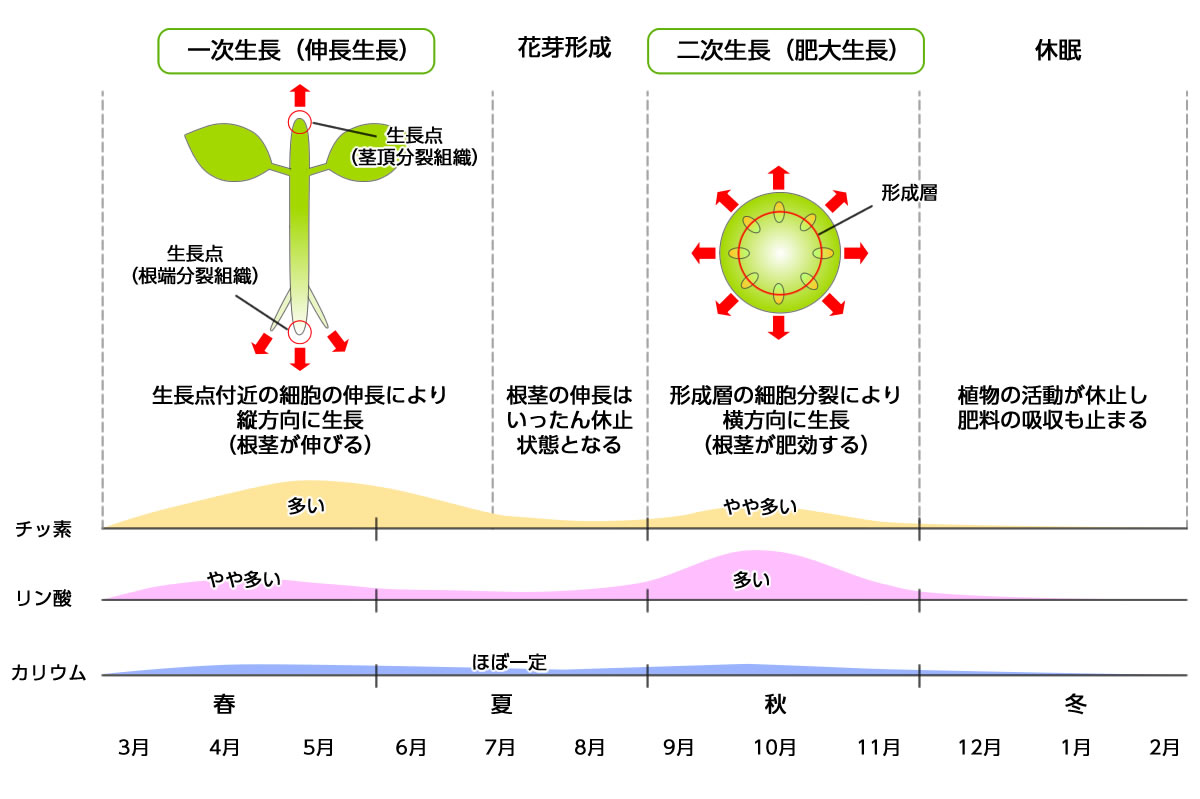

盆樹の1年間の生長には、まず春から初夏にかけての一次生長(伸長生長)があり、夏場はいったん衰えて、秋から休眠前にかけての二次生長(肥大生長)の2つの生長ステージがあります。

スギやヒノキ、シンパクなど秋に再び芽を伸ばすものや、マツ類や花もの実もの類のように冬芽(花芽)だけ作ってほとんど伸びないものなど樹種による多少の違いはありますが、一般に春の伸長生長期は窒素の吸収がよく、夏から秋にかけての生育後期は花芽形成や実の充実、冬に備えた養分の貯蔵や幹枝の肥大のためにリン酸やカリウムの吸収が重要になります。

盆栽の施肥は、このような季節ごとの生長の傾向や樹種による特徴を把握し、計画的に行う必要があります。 盆栽の施肥の適期は主に春と秋があり、それぞれ春肥(はるごえ)・秋肥(あきごえ)と言われます。

図:植物の成長サイクルと肥料の関係(盆栽世界2021年10月号記載)

春肥にお勧めの肥料

盆栽に使える肥料は、盆栽向けに作られたものの他にも家庭園芸用のものも充実しています。

春肥は主に新芽の伸長生長や枝葉の充実など、生育初期(一次生長期)の生育を助けるためのもので、3月下旬~6月頃に与えます。

特にチッ素分の吸収が良くなりますが、新芽のいたずらな徒長や枝の間延びを防ぐために与える量は控え目が基本で、始めはごく少量から始めて生育後期にむけて少しずつ増やしていきます。

春肥に向く肥料は、伸長成長を助けるチッ素分を主体とし、リン酸とカリウムもバランスよく配合された「下がり型タイプ」のものがお勧め。

愛好家の間でよく使われる肥料の中で下がり型タイプのものには、玉肥(N:P:K=5.3:4:1)、グリーンキング(N:P:K=6:5:2)、IBワンス(N:P:K:Mg=12:6:6:2)などがあります。

枝葉の充実や葉色の維持を目的とした松柏類や葉もの樹種ではチッ素を継続的に効かせ、花や実の充実を目的とした花もの・実もの樹種では、花芽形成期~充実期に備えて元肥や基本肥料にリン酸も効かせるようにしてください。

花もの実もの類に向く肥料には、リン酸強化タイプ(山型タイプ)の東商油かす(N:P:K=4:6:2)、バイオゴールド(N:P:K=3.5:6.5:3.5)、花もの用プロミック(N:P:K=8:12:10)などがあり、元肥にマグァンプK(N:P:K:Mg=6:40:5:15)や骨粉を混ぜることもあります。

春肥はある程度気温が上がってこないと吸収効率もあまりよくありませんから、それを補う意味で少量の化成肥料やハイポネックス(N:P:K=6:10:5)などの速効性の化学肥料を組み合わせるものいい方法です。

秋肥にお勧めの肥料

秋肥には、常用の油かすに追肥用のリンカリ剤を置くなどしてもよいです

秋肥は主に実の維持や冬越しのためのエネルギーを貯蔵するために与えるもので、8月下旬~11月頃が適期。充実期を支えるだけでなく、耐寒性の向上や翌年の芽出しにも関わる重要な栄養分なので、春肥よりも多めに施されます。

一般に梅雨から盛夏の時期は植物も夏バテ状態で、長雨による用土の酸欠と直後の高温多湿で根も弱っているので、この時期の施肥は中止するか、ごく少量の肥料を補助的に置いたほうが安全。

枝葉の充実を目的とした養成木なら、水はけさえよければ緩効性の肥料をおいたままにしてもよく、暑さ対策さえ出来ていれば、継続的な施肥が反って樹勢の維持に繋がります。

生育後期はチッ素も引き続き必要ですが、リン酸やカリウムをよく吸収するので、肥料も山型や上がり型などのリンカリ強化タイプのものを選ぶとよいでしょう。

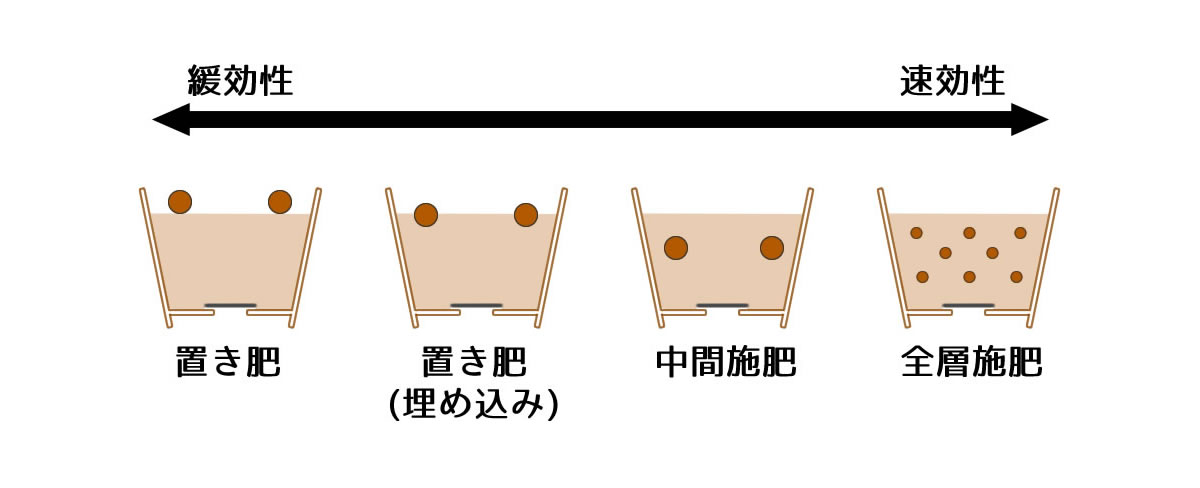

肥料の置き方

盆栽では根と肥料の距離がどうしても近くなるため、効き目のムラや肥料ヤケ、用土の酸化性化などのトラブルが生じやすくなります。

特に化学液体肥料の高濃度の使用や、一度に多量の肥料を置くのは濃度障害を起す原因になるので要注意。盆栽への施肥方法はゆっくり長く効かせる固形肥料の「置き肥」が基本で、雨や灌水によって少しずつ溶け出した肥料が微生物の分解を経て根に届き、穏やかな生長を見せてくれます。

肥料の効き方は肥料と用土が接する面積が少なくなるほど緩効性を示すので、より早くしっかり効かせたい場合は、肥料を半分ほど埋め込んでもOK。

単に置くだけよりも、埋め込むことで用土の水分に溶け出してより早く効き目が現れます。

もっと早く効かせたい場合は、中間施肥(用土に完全に埋め込む)や全層施肥(用土に混ぜ込む)などの方法がありますが、これらは絶えず水分に触れているので分解も早く、施肥量の管理や持続性に欠けるので盆栽にはあまり向きません。

有機肥料は一度微生物に分解されることによって初めて植物が吸収できるようになるので、盆栽が養分を必要とする時期を見越して施肥する必要があります。

使用量の目安は各商品の説明に記載されているので、それを参考に少量から置きましょう

夏の高温期では10日、秋や春先の涼しい時期では分解までに20日ほどを要するので、その分早めに与えるようにしてください。

与える肥料の量は肥料中に含まれる窒素成分から算出されるのが基本で、商品に記載の施肥量を目安にします。

コメント

この記事へのコメントはまだありません。